場を編集することは「出会いなおす」こと。本屋の50年を縁でつくれたら

つい先日、かつて勤めていた出版社の先輩から、「落合さんは本をつくる人じゃなくて、場をつくる人だよね」と言われた。絶妙に真意を探りかねて「編集者として未熟ってこと…?」と落ち込んだけれど、そのひとことで「“場を編集する”って、どういうことだろう」と考えはじめ、最近ようやく答えが見つかりつつある。

場を編集するということは、人と人の関係をつくりなおすことだと思う。「出会いなおす」きっかけをつくることと言い換えることもできそうだ。たとえば、私がある人と出会っていたとしても、それは本当に出会ってはいないかもしれない。知り合いになることと「出会う」ことは、おそらく違うのだ。人と人が出会うというのは、自分の居心地のいいスペースにほかの誰かがいる場所をつくること。あたりまえに生き方を共有できること。それが叶う場は、どこにでも存在するわけではないはずだ。

暗い海原を漂いながら、自力で目的地に辿り着くことは難しい。けれどそこに灯台がひとつあれば、船は港に辿り着ける。時間や立場や距離を飛び越えて灯す灯台。それは時にはスナックのママ、時には定食屋のオヤジ、時には本屋の店主のような顔をして現れるかもしれない。「なんか居心地いいな」と感じる場には、たいていそういう灯台=場の編集者がいる気がする。

小鳥書房はどうなんだろう。自分の店を客観的に見ることはできないけれど、たぶん私自身、小鳥書房という場を通して、すでに知っている誰かと出会いなおしている。

いつか国立のまちで本屋を開きたい

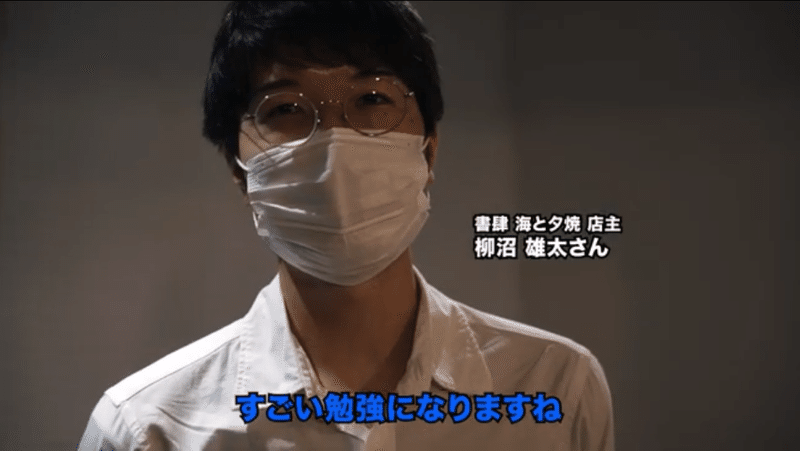

2020年の夏の夜。同じ国立市で活動している製本家の篠原章太朗さんと、飲みにいく約束をしていた日。「国立に引っ越してきたいっていう青年がいるから、小鳥に連れていきます」と連絡をもらい、お会いしたのが柳沼雄太さんだった。聞けば柳沼さんは、出版社に勤めながら西荻窪の独立書店「BREWBOOKS」で間借り本屋をしているそうで、「いつか国立市内で本屋を開くのが夢なんです」とのこと。閉店間際の店内でかるくお話ししたあと、書棚からトーマス・べルンハルトの『凍』(初版版)を取り出し、購入してくれた。大げさなリアクションこそないものの、マスク越しでもわかるほどうれしそうに本を手にしてくれた姿に、「本当に本が好きなんだろうなぁ」と、ほっこりしたのを覚えている。

小鳥書房の本屋ができるずっと前、私は「子どもとおとなが学びあえるシェアハウスをつくりたいんですー!」と、あちこちで夢を語りまくっていた時期があった。そのなかでたまたま話した人から、「おもしろいね、くにたちでやってよ」と背中を押してもらった。それがたまらなく心強く、「このまちの人たちとやっていこう」と決め、国立でシェアハウス「コトナハウス」をつくることになったという経験がある。応援してくれる人の存在がどれほど励みになるか知っていたからこそ、未来の国立本屋仲間である柳沼さんを、手放しで応援したいと思った。

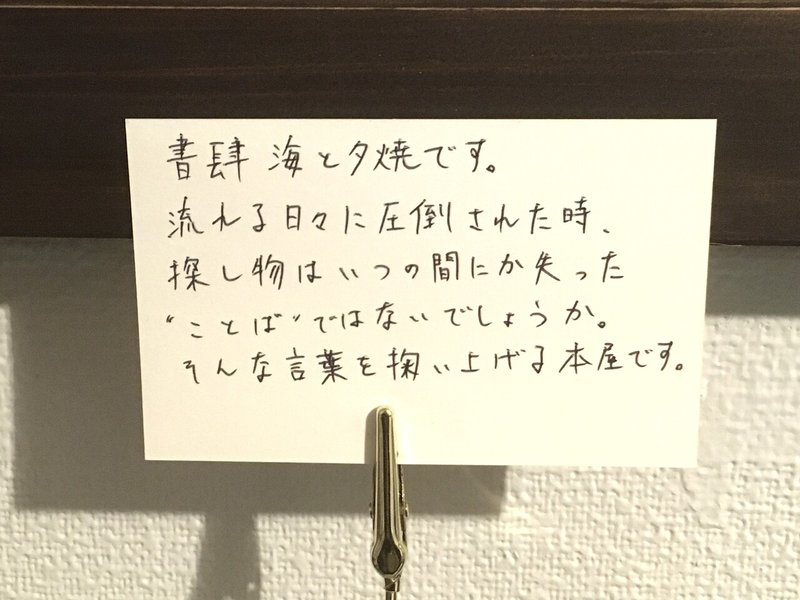

その後、柳沼さんは実店舗の本屋をもつ修業の一貫で、小鳥書房の1日スタッフをしてくれたことがある。その日は常連さん、地域の友人たち、映像作家の佐藤洋輔さんなどが入れ替わり立ち替わり訪れてくれた。お客さんと談笑する柳沼さんは、本屋の店主そのもので、カウンターの内側にいても不思議と違和感がない。「国立で実店舗をもつまで、よかったらうちの店の棚を使いますか?」と私から提案し、「書肆 海と夕焼」の間借り本棚ができた。大江健三郎や三島由紀夫などの硬派な文学を扱うラインナップは店内において異彩を放ち、お客さんにとって本を選ぶ選択肢が広がった。大江健三郎好きのお客さんなどは、柳沼さんが店にいるときにあわせて訪ねてきてくれるまでになった。

行く先を間違えず選べるように

転機は急にやってくる。しかも示し合わせたように同時にいくつもが。もともと私の人生には、笑えない出来事がなぜか起きがちなのだけれど、今年に入ってから、近くに住む母が脳梗塞で倒れた。幸い一命を取り留めたものの、橋(きょう)梗塞といって症状は軽くない。これから介護が必要になるかもしれない。そんななか、私自身は夫との離婚の日が迫っていた。

時間の不安とお金の不安。それらをクリアすべく、めずらしく焦る頭でいろいろ考えた。新たに借金をする。就職して収入を増やす。小鳥書房の建物を売る…。どれも妙案とは思えなかった。借金をこれ以上増やせば返せなくなってしまうし、就職すれば本屋に立てず、母の家にも通えない。建物を売れば本屋は消えてなくなる。嫌だ。

そんなとき、うちの2階で「まちライブラリー」を開いている、林さんのことをふと思い浮かべた。林さんに2階をお貸しすることになった経緯は偶然だったけれど、小鳥書房を通して林さんと出会いなおし、一緒に場をつくることで心強い仲間になれた。2階を借りてくれる家賃で経営的にも多少安定し、お客さんの層も厚くなった。私にとっての正解はこれなんじゃないかと思った。

ひとつの空間にひとつの本屋しかあっちゃいけないなんてルールはないし、信頼できる仲間といい形で使いあえるなら、時間とお金の負担は半分にして、お客さんとの出会いと本屋としての魅力は何十倍にもできるかも。そう考えたとき、これまでの関係性から、実現できるとしたら柳沼さんしかいなかった。柳沼さんが乗り気じゃなかったらほかの方法を考えなおそうか、と。

ちょうどタイミングよく半年ぶりに、またしても製本家の篠原さんを交えて少人数で飲む機会があったので、その席で「うちの本屋を半分に分けて、“書肆 海と夕焼”の実店舗をやりませんか」とお話しした。すると「興味あります」と。そうして、ありがたくも話は進み、来月4月29日、小鳥書房があった場所の半分に「書肆 海と夕焼」の実店舗がついに開店する。平日は私、土曜は柳沼さんがカウンターに立つ日が多くなる予定だ。偶然なことに、4月29日は、私の原点であるコトナハウスがはじまった日でもある。それから6年経って、同じダイヤ街商店街に新たな店ができる展開に、なんだかすごく感激している。

間借り本屋ともシェア本屋とも違う、信頼のみで店を使いあおうとするこの仕組みを、どう言葉で表すべきかわからない。でも、やりながら考えればいいかとのんびり構えている。仲間として、まずは柳沼さんと出会いなおしてみたい。

「小鳥書房の本屋を50年続けたい」と願うのは、私の生き方だ。でもきっと簡単ではない。流れる日々に身を委ねるなかで、これから先もさまざまなことが起きるだろう。そんなときに、できることならお金ではなく、人とのつながりで解決していけたらいいなと心から思う。円ではなく縁で。

来月以降も、お客さんに変わらず愛していただける店にしたい。仲間たちやお客さんたちとつくっていく50年が楽しみだ。足を止めさえしなければ、とりあえず前には進むはず。

(店主おちあい)

✳︎記事内の写真は一部、映像作家の佐藤洋輔さんがふらっと訪れて撮ってくれた映像からお借りしています。そのときの映像は非公開だそうですが、素敵なのでいつか観てほしいなぁ。

前回はこちら↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?