眠れない夜のためのアイドルPOPS

前回の「声質で選ぶ」企画を書いている時に気づいたのであるが。

どうも私は元々、「眠くなるような声と音と旋律とリズム」が好きなんだろうな、と。

その中でも、特に「声」の嗜好には、その傾向が強い。

いや、元々「声フェチズム」な人間なのである。

音楽は言うまでもなく好きであるが、もしかすると、それ以前に「人の歌声というもの」が好きなのではないか、と、思うことすらある。

もちろん、「元気が出る声」とその「歌」も、それはそれで好きではあるのだけれど。

「特に大好き」と思うのは、「心休まる」声のようなのである。

さて、「安眠用・好きなボーカリスト集」といったプレイリストは、――つまり「眠れない夜にはこれを聴いて過ごそうプレイリスト」とも言えるが――そういったものは、作ったことが何度もあるが。

考えてみると、「アイドル限定」として「安眠プレイリスト」を作成したことは、これまでに一度もなかった気がする。

――何故作らなかったのか!!

と、思って、このたび試しに作ってみました。

どうぞお納めくださいませ。

毎回こういうことを言うと「またかよ」って思われると思うのですが。

――今回も、我ながら、最高の選曲となりました。

(またかよ。笑)

いや、でもホントに!

試しに、眠れない夜とか、これ聴いてみて欲しいです。

・このプレイリストを小さめの音で流す

・布団に入り、横たわる

・部屋を暗くする

これで眠れるんじゃないかと思うし、眠れなかったとしても、このプレイリストに何となく耳を澄ませながら、目を閉じて、ボーっとしていれば、睡眠とおんなじくらいの「休息効果」は、得られるんじゃないかなあ。

――ってくらい「眠れない夜のために」感満載のプレイリストなのです。

選曲もねえ、いろいろ迷いに迷いましたが、「とにかく安らぎ第一」で選びましたから。(何ソレ??笑)

そうそう、ご存知ない方のために、簡単に紹介。

これ、「Spotify」という音楽配信サービスで。

登録さえすれば、「無料で」音楽が聴き放題ではあります。

結構既に何でもあります。――「あるかな?」と探して、J-POPや歌謡曲なら、ない場合のほうが圧倒的に少ないと思います。それくらい「曲の品揃え」は、充実しています。

但し、無料の場合だと、3曲に1回くらい、広告が入ります。

――ま、今回の企画的に言えば、「確実に、安眠は妨げられる」でしょう。(広告って概してそんなもんですよね。笑)

かと言って、私も「有料ユーザー」ではありません。

(本当に集中して聴きたいものは、やはりCDで買ってしまう。――スマートフォンもPCも私のはそんなに音が良いわけでもないので。)

(またはi Podもまだ使っているので、そっちでプレイリスト作成したり。)

とはいえ、ま、「検索すれば無料で、ほとんどの聴きたい音楽が聴き放題」って、信じられないくらい便利で手軽な音楽世界になったもんだ、と、感慨も一入です。

(そりゃあ、川本真琴氏も、いちゃもん付けたくなるよなあ。アーティスト側からすると、……だよなあ。笑)

また、i tunes等に取り込む手間すらいらなくなるなんて!と、ここもサブスクリプションに慣れてしまうと思いますね。

(今こうなると、「よくあんな面倒な作業をいちいちやっていたな」ってなってしまっていて、自分でもビックリです。――サブスク前は、「音源をデータでこんなにたくさん集めてまとめて聴けるなんて!なんて便利で手軽な世の中になったもんだ!」って、あれほど喜んでいたというのに。笑)

(「Spotify」について、さらに詳しく知りたい方はこちらを参考になさってください。)

あと、PCで登録作業をしたら、アプリをPCに入れているわけでもないのに、いちいちPC起動時に、Spotifyも必ず勝手に立ち上がるようになってしまって、(その時に使わないものはPC上からは、自分は切っておきたい派なので、)若干、それが面倒かもしれないです。(多分、自動的に立ち上がらなくする方法があると思うんですけど、――調べず放置してます。笑)

と、いうわけで、今回はこれにて御終い……と、しようかと思ったんですけど。

プレイリストに入れた曲についてのレビュー・ガイドみたいなものが何もないのも、と思ったので、少しずつ簡単に書きます。

が、以下、別に読まなくてもいいです。(笑)

どちらかと言うと今回は、以下の文章を読むより、プレイリストを(聴けそうな方は、)聴いてみていただきたい!

(だって、すごくよく出来たんだもの!プレイリスト!)

(しつこい。笑)

プレイリストの曲順は、初出音源リリース年月順で、新しいものから並べてあります。

ではまいりましょう!

(以下、人物名を敬称略で書きます。ご了承願います。)

上白石萌音「Woman”Wの悲劇”より」(2016)

カバーAL『Chou Chou』収録。

薬師丸ひろ子の「Woman」をカバーするとは、良い度胸だ!と思うのだが(笑)、概してこの曲に挑む方々は、「さすがの歌唱力」の方々が圧倒的に多い。

(確かこの曲について以前に記事にした時に、そのへんのことは書きましたね。笑)

但し、この曲って、「上手いだけ」では、やはり何か足りない。

声に、歌い方に、「硬質な何か」や「透明感」が、必須というか。

上白石版にはそれがちゃんとあるので、数ある同曲のカバーの中でも、最もお気に入りの一つだと言えます。

柴咲コウ「きみはぼくのともだち」(2015)

原曲は太田裕美、で、作曲者のハナレグミ歌唱版もあり、そちらの2曲のほうが、「安眠感」は強いかもしれない。

しかし、柴咲コウ版のこれも、なかなか捨てがたい。高野寛アレンジが良い。

というか、カバーアルバム『こううたう』からの1曲なのであるが、――よくぞこの曲を拾ってくれた!という気持ち。

実は個人的にも、すごーーーーく、大好きな曲なのである。

高畑充希「ホームにて」(2015)

偶々であるが、1~3曲目までは、「カバー曲」が続くこととなった。

そして、この曲のオリジナルは、ご存知、中島みゆきである。

この曲をカバーするとは、――うむ、良い度胸だ。(本日2回目。)

しかし、さすがの高畑充希。槇原敬之によるカバーと、双璧をなす出来である。

みゆきファンに人気が高い曲でもあり、そして、私自身、もしかするとこの曲が、みゆきの曲の中では一番好きかもしれない。

「人生の最期に聴きたい1曲」に、みゆき版のこれを選んだこともあるくらい。――ま、完全に余談だし、この回答は常時変わるんだけど。(笑)

中島美嘉「朧月夜~祈り」(2004)

さて、「中島美嘉はアイドルか?」問題。

と、いうか、90年代以降デビューの歌手って、「この人をアイドルに入れていいのか?」という「あいまいライン」に(特に今回選んだ方々は皆さんそうだったかも?)乗っかっている人が多かったのだが。

ひと昔前なら、「アイドルはアーティストより格下」みたいな「くだらない(ここ、強く言い切ります!笑)」ランク付けみたいなものがあったけど。

多分、昨今は違いますよね?

「アイドル」と「アーティスト」は、「別物」「相対するもの」という感覚でもなくなってきているよね?とも感じるので。

(例えば「BTS」とかそうでしょう?)

その歌い手の「存在感」に、「偶像めいたもの」があるかどうか?

――そういった意味では、「中島美嘉」は、アイドルとしていいのではないか、と。

さて、この曲は3枚目のアルバム『MUSIC』に収録もされている。

この頃の中島美嘉の声が、私は一番好きだなあ。

したがって、このアルバムも中島美嘉の中では一番好きかも?

音楽の教科書にも載っている唱歌「朧月夜」に、畏れ多くも新たな旋律を付け足すという試みであるが、――これは大成功じゃないだろうか。なかなか良い。

って、このペースで書いていると、また文字数多くなり過ぎるので、トントントンっといかなくては。(笑)

松たか子「時の舟」(2004)

松たか子の曲も、どれにしようかとあれこれホントに迷ったが、一番好きなこの曲。歌い方も良い。――たか子、音域広っ!

そうそう、全然関係ないけど、松たか子主演、岩井俊二監督の映画「四月物語」が、YouTubeで、4月30日まで、何と無料公開中である。

「松たか子のPVのつもりか」ってくらい、100%松たか子な映画であるので、よろしかったらぜひ。

――1998年の映画の風景すら、「今は昔」感が漂っておりました。

気持ちが時の流れに追いつかない。

てか、この2004年の曲も「つい最近」って気がしていたのに、もう20年近く前なのか??

SAYAKA(神田沙也加)「garden(acoustic Ver)」(2003)

1stAL『Dolls』収録。

セカンドシングルのアコースティックバージョン。

母である聖子以上に、表情豊かな声質だよなあ、と思う。

本人が書く詞もとても良い。

ミュージカル女優として大成してくれたことは、とてもうれしかった。

これからも応援していく。

中谷美紀「いばらの冠」(1997)

坂本教授は、「安らぎ成分多め」のボーカリスト、好きなんではないかな?なんて思ったり。

「砂の果実」「フロンティア」「こわれたこころ」、アルバム曲でも「鳥籠の宇宙」「水族館の夜」……と、迷いに迷った。

でも、この曲。

松本隆の詞がいいのだが。――「携帯越しに聴いて」という歌詞に、「おお、松本隆の詞の世界にも携帯電話が!」とちょっとしみじみしたのを思い出しました。(でも、すごく効果的に携帯電話を使っていると思う。さすが。)

(――漫画「ガラスの仮面」に携帯電話が登場した時の衝撃には負けるが。笑)

ともさかりえ「泣いちゃいそうよ」(1997)

風通しのいい声だなあ、と思う。聴いていると、空気が、良い方向から良い方向へ、そよそよと流れ出すような声。

デビュー3曲目に「せつない系」の「バラード」を持ってくるこの「アイドル戦略」の「THE 必勝パターン」が、昔から私は好きです。(笑)

オリジナルアルバムは(別名義も含めると)これまでに4枚。どれも良作。

酒井法子「鏡のドレス」(1996)

ドラマ「続・星の金貨」主題歌。

ドラマの内容の重さに合わせてということもあったと思うが、意外とこういう「マイナートーン」の曲も、似合う声なのだと思う。(ま、デビュー9年目の貫禄、というところも大きいか。)

87年のデビューからの2年間は、「元気いっぱい」的なキャラクターで、曲もそれに沿った曲が多く、おしなべて曲自体はそれぞれ良い曲が並んでいるのに、正直、メジャー調マイナー調と織り交ぜても、「似た曲が多いな」という印象になってしまった。(作曲者も編曲者も変えていたりはするのだが。)

Winkなんかもそうだったけど、「テンポ感が同じシングル曲」を並べ続けるのは、良い戦略ではないのだろうなあ。

「欲しかった曲はこれだよ!この辺りのミディアムテンポの曲を、何故もっと早い時期に挟まなかったの??」なんてことを思ったりもしたものだ。

のりピーも「Love Letter」や「さよならを過ぎて」みたいな曲調を、もっと早い時期に挟んでも良かった気がするんだよなあ。

酒井美紀「透きとおる」(1995)

セカンドアルバム収録。シングルカットはされていないが、酒井美紀の曲の中では、一番好きな曲だ。

俳優としての活躍のほうがデビュー時から目立っていたが、自身が出演するCMなどに曲が起用されることも多く、歌手活動も精力的であった。

落ち着いたアルトボイスだが、ファルセットもしっかりしていて、聴きやすい。

吉川忠英のギター1本で歌い上げるナンバーであるが、歌に安定感があって、聴き心地も良く、「酒井美紀が歌うからこその」名曲になっている。

斉藤由貴「答える声はなくても」(1994)

ここにその曲名を一つ一つ書くまでもないだろう。

――今回、「どの曲を出そうか」私が一番悩んだのが、斉藤由貴である。(候補があり過ぎた。)

で、悩みに悩んで、この曲にした。

「第一期音楽活動」の最後を締めくくるアルバムからのナンバー。

何故この曲を私が選んだのか。

――本人による歌詞を読んでみていただきたい。

斉藤由貴、やっぱり凄い「歌手」であり、「表現者」だ。

裕木奈江「満月」(1993)

そして、裕木奈江も、どの曲にするか、迷いに迷った。

――これもまた本当にたくさんあり過ぎるので、一つ一つここには上げない。(笑)

基本的に今回の自分の選曲って、「フォーク」というか、「歌謡感」というか、そういう旋律を好んで選ぶ傾向があるようだ。

――自分にとって、幼少期から耳馴染んでいる「どこか懐かしいメロディー」というのは、やはり、「心の安定」ひいては「安眠」を呼ぶのだろうか??

裕木奈江の声も、どこか「懐かしい」声だ。

60年代、70年代の情景を歌えば、ちゃんと、60年代、70年代の空気が蘇ってくる、そんな声である。

――念のため言っておくが「古臭い」というのとは違う。

今に「蘇らせる」ためには、「古臭い」声ではダメなのだ。

「今日の空気」を震わせながら、時間を飛び越える、裕木奈江の歌声は、そんな声質なのである。

この曲は、ファーストアルバム収録。

作詞の秋元康と、作曲の筒美京平が、「相当本気を出した曲」だと思う。「気合が漲っている」とも言える。

――当時、この曲をむしろ、あえてシングルカットしなかったことに、「アルバムも売るぞ」という気合い、「歌手としての裕木奈江プロジェクト」についての、ソニーレコードの本気度を感じる。

原田知世「早春物語」(1992)

AL『GARDEN』収録版で今回は。

バージョン違いが数ある「早春物語」の中では、このバージョンが一番誘眠効果がありそう。

もうこの頃には、完全なる「安定ボーカル」になっている知世氏である。

鈴木慶一編曲版の「T'en va pas」や、「くちなしの丘」(キセルの辻村豪文の提供曲)等々、なかなか良くて、そっちにしようかな??とも最後まで迷ったのだが、この曲に。

ちなみに、80年代、つまりCBSソニー時代までの原田知世のアルバム曲音源は、一部を除いては、ほとんどサブスク解禁されていないようではある。

そっちが解禁されていたら、「リセエンヌ」「姫魔性」等々、「選考激戦区状態」になるところであった。

渡辺満里奈「夜と日時計」(1992)

小沢健二による曲。

満里奈版は、「透明な冷たい夜の空気」がちゃんと蘇るような、そんな仕上がりである。

満里奈の歌い方は、活動後期に向かえば向かうほど、私は好きである。

桜井幸子「Fly to the Moon」(1991)

ファーストアルバム『Prelude』収録。

音楽作品を聴いてみると、意外なことに(って失礼な言い方だよ、おい。笑)歌がしっかりしている。で、YouTubeで、テレビ番組出演時の歌唱を改めて聴いてみると、生歌もやはりしっかりと安定感がある。さすがはサンミュージック×CBSソニー所属。音楽活動期間は短く、シングル2枚とアルバム1枚を残しただけだったが、CDも、シングルは三つ折りジャケットだったり、アルバムも初回盤は大型サイズだったりと、決して「期待されていない歌手活動」ではなかったのではないか?(結果は出せなかったけど)なんて思う。セカンドシングル同様、この曲も、PSY・Sの松浦雅也の作品。この曲以外は、御本人の役者としてのパブリックイメージと違って、明るいアップテンポの曲が多く、所謂、当時流行りの「ガールポップ路線」だったのかもしれない。(そして、それも決して「合ってない」感じでもないのである。)

森口博子「ETERNAL WIND~ほほえみは光る風の中~」(1991)

いや、違うんです!(何がよ。笑)

もちろん、これもまた、大好きな曲だし、心休まるいい曲なんですけれども!森口博子の曲が、何と、あまりサブスクに上がってなくて、選択肢が少ない!

(何故だ!!ガンダム関連の曲はあるけど、それ以外がない!!!)ホントは、89年のアルバム曲である、こちらを上げたかった。

「真夏のアリス」

うーん、やはり上手い。

これまた、森口博子の歌じゃないと、この曲のこの良さは出ないよなあ。

と、いうわけで、ここで小休止。

【「紹介したかったのにSpotifyになくて紹介できなかった曲」のコーナー】

結構あったので、ここでちょっとだけ、紹介してみたりして。

小川範子「つまさき」(1991)

Spotifyったら、小川範子の曲が、ほとんど入ってない!!

あんまりだ!!

(元々、たくさんあり過ぎるので、その中から迷いたかったのに!)

この曲、誰が歌っても良いわけではなく、小川範子が歌ってこそ、伝わるものがある。

歌い出しの

♪傷つけてあげる あなたの大事な人

心の中で 何度もつぶやく

(でもできない、という内容の歌詞なのだが、)川村真澄による詞のフレーズ一つ一つがせつなく、涙なしでは聴けない曲なのだが。

歌っている本人は、考えてみると、まだリリース当時17歳という。(笑)

つい私も重宝してしまう「恐ろしい子」というフレーズ。

これはまさに彼女のためにある言葉である。(笑)

(小川範子演じる「北島マヤ」、見たかったなあ。)

(ガラスの仮面文庫16巻の解説書くだけで終わってしまったなあ。)

渡辺典子「火の鳥」(1986)

そうそう、前回の「声質で選ぶ」の時も、生伴奏歌唱の動画さえ見つかれば、この人を入れたかったのだ。

「角川三人娘」の中では、もしかすると一番の「正統派」だった気もする。

――でも、「正統派」って、逆になかなか難しいものなのでしょうか??

声も良いし、演技も上手い……のだけれどもなあ。

事務所の方針だったのかもしれないが、彼女の場合、歌の仕事で、もーっとテレビ番組露出を増やしても良かった気がするなあ。(あんまり歌番組や歌のコーナーで見かけた記憶がない。)

音楽活動前期は、角川女優の宿命として、「映画主題歌」ばかりを歌ったわけであるけれども、しかし、それもまた良い曲にも恵まれていたような気がするんだよなあ。

そうそう、そういえば、この人の声も、実はとても良い。

原田貴和子「彼のオートバイ 彼女の島」(1986)

知世の姉である。

綺麗な声だし、これは生歌動画なのだが、上手いと思う。

シングルはこれ1枚みたいなのだが……もったいないよね??

角川の定番、本人主演の、映画主題歌で、タイトルもそのまま引用コース。

こちらもまた(むしろ知世より)「正統派」である。

渡辺典子も原田貴和子も、ある意味、「女優根性」みたいなものは、薬師丸ひろ子や原田知世より、上回ってあったんじゃないか?って気がする。

(演じた役柄を振り返っても。)

当時の薬師丸や知世には、「まあ、どうしてもこの世界で女優を続けたいわけでもないけど」みたいな空気を感じたけど……しかし、そういう人のほうが、逆に光ってしまうのが、芸能の世界の不思議なんだよなあ。

そうそう、角川からはそろそろ離れますが(笑)、この人の声も、やっぱりいいんだよなあ。

この人も前回、上げようか迷ったんだけど、それほど歌手活動に力を入れていたわけでもなさそうだったから(リリースしたのはシングル2枚のみ)、

外したんだけど。

聴いているとサビの高音が印象に残るけど、いやいや、なかなかどうして、歌い出しの中音域あたりがまた、とても美しい。

聴いていると、心澄み渡るような声。

妹の洋子のボーカルと、全然似ていないのが面白い。

この曲は、自身も出演した映画「南極物語」テーマソング。

荻野目慶子「愛のオーロラ」(1983)

この曲の作曲、林哲司なのか。

こういう壮大な歌謡感のある曲も書けてしまうのね。

あと、この方の曲も、サブスクになかったんだよなあ。

倉田まり子「さよならレイニーステーション」(1980)

作曲家としても長く大活躍した、上田知華からの提供曲。

倉田まり子もいろんなタイプの曲を歌っていたが、落ち着いた声質なので、もしかするとこういうバラード曲が一番合う声質だったのではないか?とも思う。(あんまりシングルA面にバラード曲をもってこなかったけど。)

この曲、実はリアルタイムで聴いて(自分が小学一年生の時です)すごく気に入ってしまった思い出が。

(当時から、こういう静かな曲のほうが好きだったんですよね。……ま、変わった子供でしたね。笑)

で、まるまる数か月分、お小遣い貯めて、「この曲のシングルレコード買おう!」と喜び勇んで近所のレコード屋に行ったんだけど、――この曲は売っていなかったんだよなあ……。(当時はまだ「レコードは注文すれば取り寄せることができる」とは知らなかったのだ。)

大人になってから(もちろん中古レコードですが、)見つけて入手した時は、「15年越しの念願が叶った!」みたいに思って、しみじみしたのを憶えています。(笑)

そうかそうか、自分は幼少期から、こういう「センチメンタルで静かなバラード曲」が、とりわけ好きだったのだなあ.

と、発見したところで、「眠れない夜のためのプレイリスト収録曲」の解説へと戻ります。

真璃子「ひとかけらのShooting Star」(1990年)

「RAIN」「夢を叶えて」「あなたの海になりたい」等々、迷いつつ、この曲にしました。

この曲も、上田知華の作曲。

真璃子自身のボーカルも、この曲が収録されているアルバム(『ヴィーナスたちの季節に』)あたりから、さらに情感が増して、感情表現が豊かになってきた印象。

中森明菜「水に挿した花」(1990)

この曲が収録されたアルバム、聴きたかったなあ。(発売には至らなかったそうな。)

もう、この頃には、「ヒット曲を出さねば」といった「縛り」から、解放されて良かったと思うし、周囲のスタッフはそのように明菜を引っ張っていってあげて欲しかった。

自由に、マイペースに、もう「シングル引っ提げてのテレビ出演」メインじゃなくて、「音楽制作中心」みたいなスタイルに、この時点から変えていてもよかったはずだよなあ。

それにしても、「歌手」としての明菜の底力を感じる曲である。

「明菜じゃないと成立しない」世界が、ここにもまたあるのである。

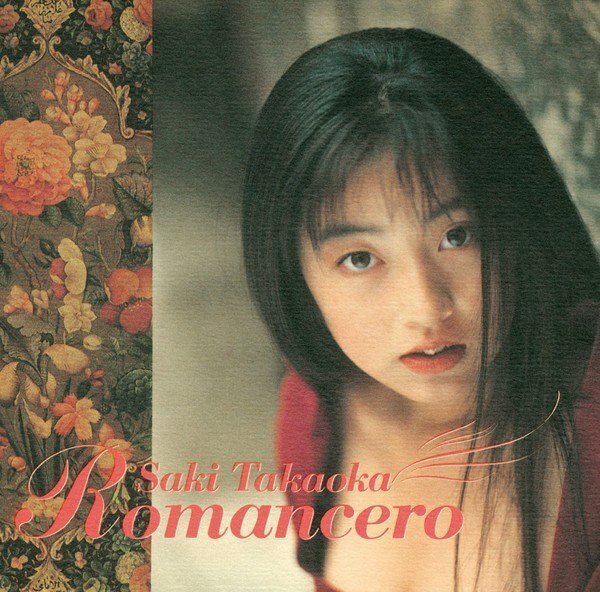

高岡早紀「バラ色の館」(1990)

3枚目のアルバム『Romancero』収録曲。

ボーカルの拙さすら味わいになるのが、この人の強み。

原曲はブラームスの弦楽六重奏曲なのだが、変に「今どき風アレンジ」で捻ることなく、クラシックの重厚感をそのままに、そこに高岡早紀の甘やかなボーカルが乗っかる、このミスマッチに見える取り合わせが、この曲の世界に、良い効果をもたらしていると思う。

吉田真里子「手紙」(1989)

2ndAL『ポルトレ~肖像~』のラストナンバーであり。

4thシングル「夏の恋人達」のカップリングでもある。

吉田真里子も迷いたかったのに、「シングルAB面コレクション」つまりベスト盤しかサブスク化されていなかった。

実際、デビュー曲もバラードだったし、ゆっくりゆったりした曲調が合う、落ち着いた声質だと思う。

アルバム曲なら「樹を抱く」「潮騒」とか、本人作曲の「夏の午後」、あとは「草原の月」「雨あがり」等のアコースティックなアレンジの曲も、声によく合っていて良い。

河合その子「薄い紫のブライトライツ」(1989)

本人作曲のこの曲は、AL『Dancin' In The Light』収録。この頃には相当、ボーカルにも安定感がある。

そしてこのALの一年後に、全曲本人作曲による、(今のところの)ラストアルバム『Reprica』をリリースして、河合その子の歌手活動は終幕となるのであるが。

もしかすると河合その子は、アイドルとしてデビューさせずに、「ラストアルバム」からスタートさせたほうが、音楽家としての正当な評価が得られたのではないか?なんてことも少し過るが。

(と、言いつつ、アイドル河合その子の楽曲にも好きなものがたくさんあるので、何ともだけど。)

ただ仮に、「これで自分の全てを出し尽くしたし、ボーカルも完成させることができたから引退」ということだったのであれば、それはそれで納得できるところもある気がする。

相田翔子「冬のフォトグラフ」(1988)

はじめは本人自作曲の「Believe Moon」を上げるつもりだったのだが、考えてみると、Wink名義のアルバム曲の中にも、「ソロ」で歌っている曲もあったのだ。

この曲は、Winkとしてのアルバム『At Heel Diamonds』収録。

大ブレイク作である「愛が止まらない」直後リリースのミニアルバムである。

Winkのコンセプトに沿った「洋楽ユーロビートカバー」が並ぶ中、ラストナンバーだけ唐突にこの曲が置かれており、若干「おや?」という印象ではある。

たとえば。

「愛が止まらない」がもしもヒットしなかった場合に、その後は、翔子、さっちんそれぞれのソロプロジェクトでも検討されていたのだろうか、もしかしたら、その準備用の楽曲?――みたいな印象もなくはない。(あくまでこれは、個人の憶測の域を出ない、一つの仮定の話です。)

やはり、改めて聴いてみると、相田翔子の声はいいなあ、と思う。

「アイドルとして大ブレイク」するには、「ソロシンガー」だとちょっと「印象が弱い」ので、やはり鈴木早智子の存在は不可欠だったかと思うのだが。

始めから「アイドルとしてではなく、ソロの自作シンガーで」ということであれば、相田翔子一人でも、成立はしていたのだろうな、と思える。

Wink解散後に、意欲作のソロアルバムを数枚リリースしていたので、そういう道もまた良かったのではないか?なんて思った次第。

芳本美代子「サカナ跳ねた」(1988)

実は前回の「声質で選ぶ」の記事では、まずこの曲を探したのだ。

が、「生伴奏動画」が見つからなかった。

この曲の作詞作曲は飛鳥涼である。

やっぱりさすがだ。

曲も好きだが、この詞も私はすごく好きなのだ。

「少女期の、揺れる心の機微」がとてもよく描けている。

――「少し怖い海の色」「息が霧に染まる夜明けの街」と、情景が浮かぶ、キーワードの数々。

が、最後は「夢オチ」というか、すべてが「絵空事」だったという。

うーん、名曲。

高井麻巳子「星のせせらぎ」(1987)

これもまた、高井麻巳子の声だから成立する歌世界である。

そもそも、ソロデビューからの1曲目と2曲目のシングルを、「バラード」で攻めるという、このディレクションは、なかなか素晴らしい。わかっている。

「うしろゆびさされ組」時代のああいったアップテンポの曲はやはり、高井麻巳子一人の声では、しっくりこなかったであろう。

うしろゆびの相方である岩井由紀子(ゆうゆ)との、「声のほうの」相性は、実はよく合っていた二人だったのではないだろうか。

音域も決して広くはなく、ある意味「一本調子」にも聴こえがちな声質だとは思うが、「大泣きの湿度感」までは持たない、そのギリギリ手前の、「ほのかなセンチメンタリズム」をくすぐる、そんな声だと思う。

小泉今日子「The Stardust Memory(Slow Version)」(1988)

84年の大ヒットシングルを、アコースティックなアレンジに変換したバラードバージョン。

初のバラードセレクションアルバム『Ballad Classics』のラストナンバー。(この曲だけ新録だった。)

そういや、このアルバムって、村上春樹がベネチアに長期滞在していた時、「井上陽水のと一緒に、よく聴いていたカセットだった」なんてエピソードがエッセイで、(この間の村上春樹のラジオ番組でもまた、)語られていたんだよな。

そうそう。

この曲については、2年半続いた「小泉今日子のオールナイトニッポン」最終回のラストで、すごーく照れながらキョンキョンが生歌で歌っていたのが思い出されます。(まあ、そういう「演出」って、恥ずかしいよね。――でも、聴いているこちらは、「忘れないでいて」という歌詞の内容とも重なり、しみじみ聴いてしまいました。)

河合奈保子「ハーフムーン・セレナーデ」(1986)

うーん、もしかすると、この曲はサビがどこか「壮大」すぎるので、催眠効果は薄れてしまうかもしれないが。

でも、ファルセットが美しすぎて、選んでしまった。

テレビで歌唱する際には、このサビが、ファルセットの時もあれば、そうでない時もあり、そこらへん、同じ音の高さなのに、自在に使い分けられるのか、と、河合奈保子のボーカリストとしての力量に、惚れ直してしまった歌であった。

南野陽子「私の中のヴァージニア」(1986)

セカンドアルバム『VERGIVAL』収録。

ナンノも、音域は狭いながらも、その声質で独特の世界観が広がる。

シングル曲は、ドラマや映画のタイアップや、CMキャンペーンソングなどが多くなり、結果、曲調もバラエティーに富んだが、自然と、「ナンノならでは」の楽曲が集まったアルバムの作品群のほうで、より、ある種の「ナンノ・ブランド」が確立された感もある。

「鏡の中のエトランゼ」と迷ったが、こちらにしてみた。

菊池桃子「18歳の秋」(1986)

9thシングル「Say Yes!」のB面曲。

A面のキャッチ―さとは対照的な、カップリング曲らしい「地味な曲」ではあるのだが、こちらをA面にしてみるのも、案外良かったのでは?なんて私は思う。

こちらも、桃子お抱えの林哲司作品ではあるのだが、「シティポップ感」は、もしかすると、菊池桃子の作品の中で最も「ない」曲かもしれなく、それはそれで、そんな「歌謡テイスト」が、新鮮なのである。

詞が良い。(やっぱ詞を「聴かせる」曲を、今回は多く集めてしまうな。)

設定としては――「友達同士の中で、ほのかに思いを寄せ合っている二人」の話なのか。

「♪みんなから聞いた噂では

彼女とも別れたと聞いて

来年の春を待つ 18歳の秋です」

――と、そんな青春とは無縁だった私は、せめてもの慰みに、アイドルソングの世界を当時楽しんでいたのだな、と、今、気づきました。(笑)

薬師丸ひろ子「花のささやき」(1986)

モーツァルトの、これもまた、クラシックナンバーの、「POPS化」ではありながら、クラシックの荘厳さは残されている仕上がり。

松本隆の詞が、死生観すら感じさせて秀逸。

AL『花図鑑』収録なのだが、このアルバムがまた良いのだ。

そして、薬師丸ひろ子のボーカルも、このアルバムで聴くものが、一番好きかもしれない。

松田聖子「瑠璃色の地球」(1986)

もはや国民的スタンダードナンバーとなった名曲。

アッパーな曲も、スローな曲も、どちらも、その時どきで「ストライク」を決め続けてきた、松田聖子だが。

86年リリースのこの曲のボーカルについては、これまでにない「静謐さ」すら感じる。

――静けさの中に、やさしさと、やわらかな人肌の温もりがある。

改めて、しみじみ、良い声だと思う。――天性。

この人が80年代の始まりとともに、アイドルとして歌っていてくれてよかったと思う。

これからも応援していく。

松本典子「三枚の写真」(1986)

A面の「NO WONDER」はなかなかカッコいいアッパーチューンであるが、そのB面に、この静かな曲を入れたのは、「松本典子のボーカリストとしての引き出しの多さ」をわかりやすく提示しようという意図だったのか。

「三枚の写真」――三木聖子版でも石川ひとみ版でもなく、シングルのB面収録であるこの松本典子版を選んだのは、一番、この曲の情景の「余韻」が、聴いた後に残ったから、と言えばいいのか。

「控えめな情感」――これが、松本典子の持ち味なのである。

それは、耳を澄ませていないと、テキトーに聴いていると、確かに聴き逃してしまうものかもしれない。

しかし、そこには、「ささやか」ながら「確かな」心の震えがあり、それを丁寧に、奥行きをもって、表現できていると思う。

松本典子の代表作といえば、やはり「さよならと言われて」だろうか?

だったら、もう少し、そういう情感のある作品を、A面にぶつけてみても良かった気がするのだが??

岡田有希子「秘密のシンフォニー」(1986)

大貫妙子の提供曲。

アルバムについて、2nd、3rdとオール松任谷正隆アレンジだったのが、4thからオールかしぶち哲郎アレンジに切り替わり、それに伴い、作家陣も大幅に変わった。

その4thALに1曲と、この、シングルのB面曲として1曲、大貫妙子からの提供曲がある。

岡田有希子独特の声のふわりとしたやわらかさは、大貫妙子の気品のある旋律との相性がとても良い。

三田寛子「少年たちのように」(1986)

中島みゆきも、他歌手への提供曲となると、割と「わかりやすい」詞を提供するのが常なのだが。

三田寛子に提供したこの曲の詞は、少々、みゆき特有の「難解さ」がある。「聴く人個々の解釈」によるところが大きいというか。

――しかし、よくぞこれをA面にしてくれたと思う。

三田寛子の声質が活きる旋律、且つ「歌詞の世界観」だとも思う。

ちなみにB面の「愛される花 愛されぬ花」のほうは、中島みゆきによってセルフカバーされているが、A面のこの曲については、中島みゆき歌唱版のリリースはない。

この曲のオリコン最高位は36位で、三田寛子の曲の中では3番目。

1番目2番目は、デビュー年である82年のファーストとセカンドシングルなので、三田にとっては、4年ぶりのヒット曲とも言えるわけである。

わらべ「時計をとめて」(1984)

この時のメインボーカルは、倉沢淳美と高橋真美の二人。

讃美歌のように美しい曲のアレンジは、松武秀樹。YMOの制作にも携わり、ツアーにも帯同したキーボーディストである。

それにしても、欽ちゃんファミリーは、意外と(っていうのも何だが、)音楽制作において、YMO関係者とのかかわりが多い。

わらべの「めだかの兄妹」のアレンジャーは坂本龍一だし(教授御本人も、「何故この仕事が僕のもとに来たんでしょうか?」と尋ねたらしい。笑)、イモ欽トリオの2枚のシングルも細野晴臣の作曲だし。

何というか、やはり、アイドルは時代の勢いの象徴であるなあ。と。

岩崎宏美「れんげ草の恋」(1981)

「恋待草」「すみれ色の涙」に続く、草花三部作の三作目としてリリース。

前作の「すみれ色の涙」は30万枚のヒットとなったが、この曲はそこまでのヒットにはならなかった。

が、岩崎宏美の高音のバリエーションを堪能できるのはこちらの曲のほうではないかと。

「恋待草」でも、澄み渡るファルセットを聴かせたが、この曲で聴かせるファルセットは、一言で言えば、更に「淡い」。

――それこそこの歌のテーマである「気づかれもしない片想い」を、ささやくような、つぶやくような「語り口」で、しかしそれにもかかわらずよく通る「歌声」で、的確に表現している。

つくづく、歌の表現者として、この人は天才だな、と思う。

岩崎良美「夏のたより」(1980)

姉・宏美と、曲順が並んだのは、狙ったわけでもなく、偶々である。

――でも、聴き比べてみるのも、面白いかもしれない。

ファーストアルバムの収録曲であるが、この時すでに、アルバムの中で、様々なバリエーションの曲を――POPSから歌謡テイストの曲まで、実に多種多様な作品を――「そつなく」「完全に自分のものにして」歌いこなしている。

「天才的」であるのは、姉譲りと言えるだろう。

この曲は、もしかすると最初にして最後、この後はあまり良美の作品では見られなくなる、「歌謡曲」テイストの曲である。

それこそ、旋律としては、1曲前に上げた宏美の「れんげ草の恋」に近いものがある。

うーん、こういう曲もまた、良美の声は、すごく良く合うんだよなあ。

良美のディレクションには(特に81年以降は)私は文句なしなのだが、でも、「こういう曲もバッチリ歌える」というところを、この1年目の時期のシングルA面で、一度くらい示してみてもよかったのかも?なんていうふうにも私は思う。

高田みづえ「真夜中のギター」(1980)

69年の千賀かおるによる、フォークソングの定番名曲のカバー。

高田みづえも、どんな曲調が来ても、ばっちり歌いこなすことができる歌手である。さり気なく、でも、かなりの実力派だと思う。

「潮騒のメロディー」でも良かったのだが、より、テンポ感がゆったりしているこちらを今回は選んだ。

70年代デビューのアイドルで、80年代中も、それも複数曲のベストテンヒットを出せた歌手って、岩崎宏美と、あとはこの方くらいだろう。

そういった意味では、もっと評価されていい歌手だと思う。

山口百恵「秋桜」(1977)

曲によって、声色の使い分けがバラエティーに富んでいて、素晴らしい。

ロックは凄みのある声で歌えるし、一方、さだまさしによるこの静かなるフォーク調の曲では、高音の涼やかなサビの声も交えて、儚げに、淡々と語るように歌う。

おなじバラードでも、「いい日旅立ち」「さよならの向こう側」と、この「秋桜」とは、音域を変えて歌っている。それぞれ、どの音域で自分の声がどのように響くのかまで、踏まえて表現できている、ということなのだろう。

やはり、70年代アイドルは、「歌唱力のある実力派」でないと、残れない時代だったんだろうなあ、と、思う。

いや、これは「いい時代だった」という意味である。

太田裕美「袋小路」(1975)

実はリアルタイムではそこまで鮮明に、太田裕美の活躍を、憶えていないのである。

主に後追いで聴いて、私はハマったクチである。

オリジナルアルバムも結構聴かせてもらった。

80年代の聖子に対し、70年代、松本隆の詞の世界を、一番的確に表現できていたのは、太田裕美だったのではないだろうか。

「ピッツァハウス22時」「振り向けばイエスタディ」、あるいは、(松本隆作ではないが、)「君と歩いた青春」等々、やはり選曲を迷ったが。

詞・曲共にユーミンによる「青い傘」と並ぶ名曲、作詞:松本隆、作曲:荒井由実のこの曲を選んだ。

太田裕美が得意とするファルセットが使われていない曲だが、まるで語るように歌われる。

1曲が、まるで一つの短編小説のようで、その「別れの情景」に、聴いているこちらは引き込まれていく。

松本隆の言葉選びと組み立ての巧みさを、太田裕美の歌の繊細な「筆致」がなぞる。

――アルバム曲で埋もれさせておくにはもったいない名曲がたくさんある、太田裕美なのである。

浅田美代子「赤い風船」(1973)

最後に「え?」という感じかもしれないが(笑)、眠れぬ夜のプレイリストのラストの曲は、浅田美代子のデビュー曲にして大ヒットナンバーである。

浅田美代子=「音痴」なんていうイメージが、一部世間(一部世間とは?笑)に、どうも広がっているところがあるようだが。

はたしてそんなに下手かな?なんて私は思う。

まず、このレコード音源は、まったく問題ない。

そして、YouTubeで確認できる生歌も、世間の人々が口々に言うほど下手だとは、私は思わない。

(いや、「とても上手い」わけではないし、73年当時だと、その程度だと「下手」と言われてしまうものだったのかもしれないが。)

前回の記事の続きではないが、「歌唱力・表現力以上に、声質重視」で、歌謡界の歴史上、初めて大ヒットに成功したアイドルだったのではないか?なんて、私は思うのだが。(実際、どうだったんでしょうね??)

当時の世間の人もこの声に「癒される」ところがあったということなのでは?

「歌が売れる」って、もう、理屈以前に「世間がそれを求めているからそうなる」わけであるからしてね。

(だからヒット曲の世界が好きなんです、私は。)

と、いうわけで、一応、プレイリスト40曲全て、レビューをしたためてみました。

今、ここを読んでくださってるあなた様。

――そう、そこのあなた様です。

お伝えしたいことがございます。

ありがとうございますッ!!!

そして、何だかスミマセンッ!!

いや、1曲につき、1,2行程度ずつでまとめるつもりだったんだけど。

――こんなことに!!(私ったら、なんてことを!!笑)

でも、(レビューの文章はともかく、)プレイリストは自信ありなので!

――是非聴いて、音と歌声に癒されてください!(ホントに!)

以上です!!!