「夢」との向き合い方

夢を持っている人が偉いのか?

夢はないといけないのか?

なんで学校は夢の作文を書かせるのか?

そうやってずっとモヤモヤしていた私は

いまだに「将来の夢」という言葉が得意じゃない。

やりたいことが見つかった今も、「将来の夢」という言い方ができない。

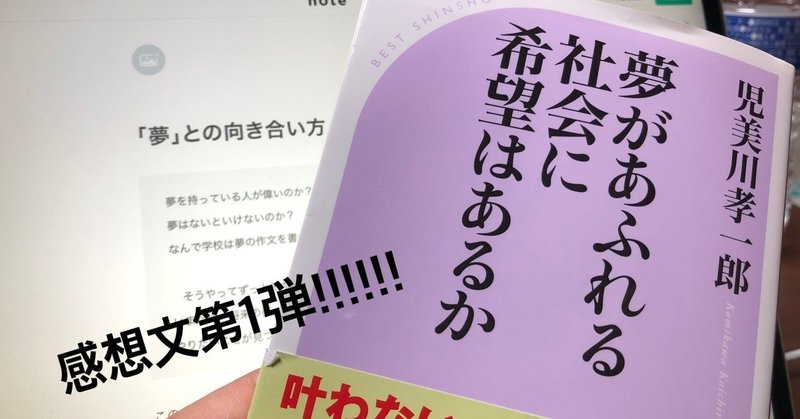

このnoteは、

法政大学キャリアデザイン学部教授の児美川孝一郎先生の著書である

「夢が溢れる社会に希望はあるか」の感想文である。

はじめに

この本は #クリスマスに若者に本という投資を という企画でいただいた本のうちの一冊だ。

読み進めていく中で、たくさんの高校生に、学校の先生に、夢について悩んだことのある人に、自分より年少者と関わることがある人に読んでほしいと思うようになった。

私のnoteを読んで少しでも興味が出たら、ぜひ読んでほしいと思う。

この本が伝えたいであろうこと

「夢」は、人を本気にさせたり、やる気を出したりといい面を持つ一歩で、夢を持てないことで悩ませたり、視野を狭めてしまったりもするということ。今の社会は、夢を煽る風潮があること。夢は育てるものであること。

もちろんもっと多くのことがこの本には詰まっている。

夢を実現している人がどれくらいいるのか、

今のキャリア教育について、キャリア教育の裏側、夢との付き合い方…。

この本から伝えたいと思ったこと・私が感じたこと

夢は育てるものであるということ。

夢は偶然が重なって変わることもあるし、自分が変えたいと思えば変えることもできる。夢を広げることだってできる。

何かの職業や仕事に焦点を当てることも素敵なことだと思う。

だけど、自分がその仕事に憧れたきっかけや理由を考えていけば、自分の根っこの方にある思いに気づくことで夢を広く考えるようになれるはずだ。

例えば、お笑い芸人になりたい人がいる。そのままお笑い芸人になる!ということだけを夢にしていると、その夢は叶わないかもしれない。だけど、お笑い芸人になりたい理由はなんだろう?と考えて「人を笑顔にしたいから」という思いに出会ったとする。その時、お笑い芸人になることは一つの手段になる。お笑い芸人になることができなくても、人を笑顔にすることはいろんなやり方がある。職業じゃなくても、友達にサプライズをいっぱいする人になることかもしれない。

そうやって考え始めると、

そもそも夢が叶えられないことはなくなるかもしれない。

夢を叶えるための手段を使えないことはあるかもしれないけれど。

計画的な偶発性について

計画的な偶発性とは?

スタンフォード大学のジョン・D・クランボルツ教授によって提唱された「個人のキャリアの8割は予想しない偶発的なことによって決定される」とし、その偶然を計画的に設計して自分のキャリアを良いものにしていこう、というキャリアパスに関するポジティブな考え方のこと。

だからと言って、じゃあ何も考えずに生きていけばいいのねってこととは違う。自分から動いてみたり、周囲の動きを感じたりするのだ。

調べてみると『「計画された偶発性」理論を実践するための五箇条』を見つけたので、ここに挙げておく。

**

1.好奇心:たえず新しい学習の機会を模索し続けること

2.持続性:失敗に屈せず、努力し続けること

3.楽観性:新しい機会は必ず実現する可能になるとポジティブに考えること

4.柔軟性:こだわりを捨て、信念、概念、態度、行動を変えること

5.冒険心:結果が不確実でも、リスクを取って行動を起こすこと**

私たちの生きていく未来は不確実で、「今ある職業の〜%はなくなる」なんて話を聞いたことがある人も多くいるだろう。だからこそ、考えることや動くことをやめずにいる他ないのだと思う。

「夢」はただの個性の一つであること

夢を煽る社会に生きる私たちにとって「夢がないこと」は苦しく感じる要因の一つだったりする。だけど焦る必要はないと、児美川先生もおっしゃっている。もしかすると夢は大きくなくちゃいけないと自己暗示がかかっているのかもしれないし、職業じゃないといけないと思っているのかもしれない。何が自分のやりたいこととまだ出会えていないのかもしれない。

「夢」なんてただの個性の一つだ。

夢がなくてもダメな人じゃないし、夢があるからってすごいわけじゃない。

そもそも夢の定義なんて人それぞれだし、「美味しいご飯を毎日食べたい」とか、「いつか宇宙に行きたい」だって夢だ。

そんな中で、やりたいことという夢を見つけたいと思う方がいれば、ぜひこの本の第4章を読んでほしいと思う。夢との向き合い方が詰まっている。

回り道をすること

夢がある人もまっすぐ進み続ける必要はない。

何が自分のこれからに関わってくるか今の段階ではわからない。一見関係のなさそうなことも繋がってくることがあるらしい。

自分の夢が叶わなかった時の保険という意味で学んだり、回り道をしたりするわけでもなくて、結局自分の夢を広くすることになるかもしれないから、回り道をしてみるのもありだと思う。

あとがき

この本を読んで、自分が今までモヤモヤしてきた「超夢に重きをおく社会」に対してもっと向き合いたいと思うようになった。

その中で自分の考える「高校生が自分らしく生きる選択肢を持てる世の中の実現」について考えることにした。高校生にとっての夢の存在についてや、本当にこれからやりたいことを見つけることを助長するべきなのかについてなど考えたいことが増えた。

自分自身がこの本を読んでぐちゃぐちゃになっている気がする。

そのために乱文になっていることが気持ち悪い。

だけど、自分自身の1回目に読んだ時の感想としてこのまま残しておきたいとおもう。ぜひたくさんの人に読んでほしいし、できるなら読んだ人と話がしたいと思う。

あ〜〜〜もやもやする。

話したい!!!!なんだこの気持ちは!!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?