アートと非アートの違いって?

“私たちは何に理解できていないのかが理解できていないのです“仕事や対人関係にも当てはまる当然の価値観について。

前回の「抽象とは?まず簡素に簡単に」の記事内容についての下記の様な質問がありました。

“パースや形の狂いは、狙ってなのか、稚拙だからなのかはパッと見て分かるものですか?有名な画家の場合はすぐ分かるのかもしれないですが。“

「抽象とは?まず簡素に簡単に」

https://note.com/kosuke_yamawaki/n/n5c7425138ee4

結論から述べると狙ってなのか、稚拙なのかの判断は、その作品の視覚情報だけでは判断出来ません。

そして冒頭の質問にある様な価値観は、作品を鑑賞する上では即捨てるべき!と断言します。

これは絵画を鑑賞する上で良く例に挙がる問題なのですが、その作品のパースが狂っているのか、いないのかは作品の性質を判断する材料にはならないのです。

それを理解する上でまず重要となってくるのが、習作と創作という2つを明確に区分するということです。

ここをごっちゃにして考えるといつまで経ってもアートを理解することはできません。

イメージ:サイトゥオンブリ

まず習作とは技能向上を目的とした練習のための作品です。

そして創作とは“作家の物事の観察結果や、それに対する考察を鑑賞者にリアルに伝える為の手段“です。

非常に簡単にいうと創作=アートで良いと思います。

作品のビジュアルや様式がどうであれ、作者の意図が作品にきちんと反映されていていれば、良し悪しは別として基本的にアート作品として成立いるわけです。

質問をして頂いた方は、現段階では基礎デッサンを目的としている方なので、創作ではなく、目に映るモチーフの様子を正確に写しとる習作を目指されているのだと思います。

推測にはなりますが、質問の中にある“狙って“はアート(創作)、”稚拙”が習作にあたると質問者さんは考えられていると思います。

説明の通り、創作と習作は目的が全く異なるものですので、表現をする際に生じる※デフォルメと、習作における純粋な形の狂いを見分けるという発想自体にズレを感じてしまいます。

※デフォルメ:創作を行う際に、対象や素材の形態を意識的に変形して表現すること。

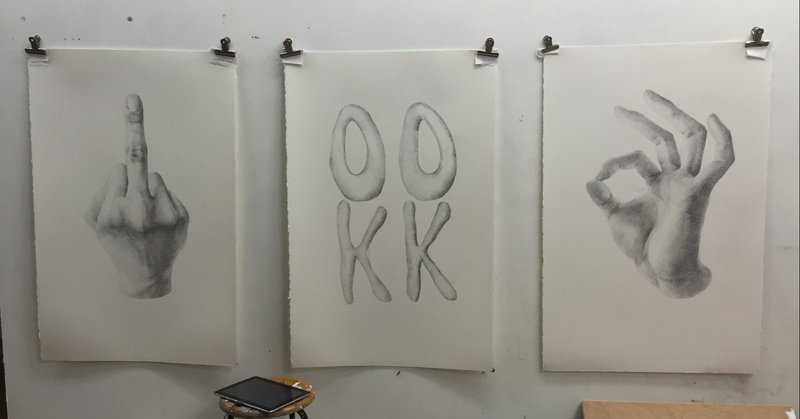

例えばこんな作品があったとします。

画像引用先:https://hisamori-s.com/3years-before-after/

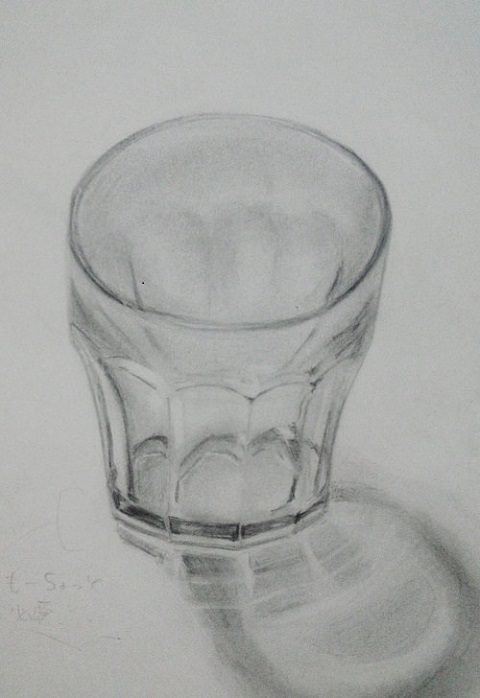

上記の作品がただ単純に習作として提示されていた場合、もしくは特にコンセプトもなく提示されていた場合は、鑑賞者は「パースや楕円の形が狂っている、明暗がわかりづらく立体感に乏しい」などの感想になると思います。

今度は逆に、このコップの作品が作家の明確な意図があり、アートの文脈なども引用したコンセプトを添えて提示されていたとします。

簡単な例を出すと、

❶「この作品はキュビズムと同様に多角的な視点を1つの画面に提示しました。」

❷「このコップの楕円は円相を表しています。社会全体を円形で象徴的に表現し、ここでの楕円の歪みは世の中の歪みのメタファー(象徴)として機能しています。」

この様に作家から宣言されていた、もしくは鑑賞者がきちんとこの様な意図を理解して作品を観ていたとしたらどうでしょう?

作品の好き嫌いは別として、❶と❷やの様なコンセプトを提示された場合は、単なる習作とは明確な受け取り方の差が生まれると思いませんか?

この場合、形の狂いという事実が、作家の表現という事実に転化します。

(もちろん上記の作品は習作を目的として描かれたものなので、作者はわざわざコンセプト付けを行わないと思いますが)

冒頭で述べた“作品の視覚情報だけでは判断出来ない“というのはこの事です。

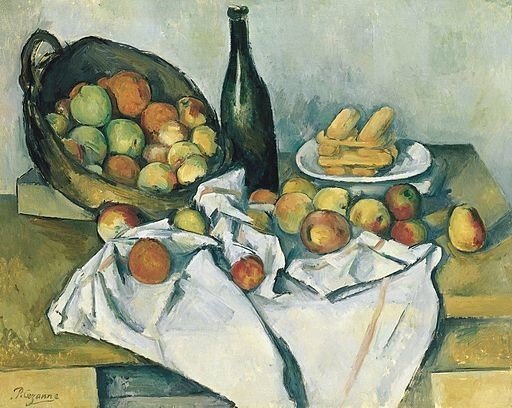

イメージ:ポール セザンヌ

日本におけるアート教育で一番欠けているのは、作品を作家の思想やコンセプト、アートの文脈と共に理解するという点です。

仮にここを少しでも理解していれば、視覚情報だけでこの作家は下手くそだ!この作家は優れている!などといった浅はかで偏った判断をすることはなくなりますし、同時に理解できないレベルの底上げにもなります。

この“理解できないレベルの底上げ“は非常に重要です。

そもそも私たちは何に理解できていないのかが理解できていないのです。

これは謎かけの様に聞こえるかもしれませんが非常に重要な問題です。

例えば抽象画を鑑賞した際の下記の2つのケースがあったと仮定します。

A.コンセプトも読まずに「これは落書きみたいだ」、「何を書いてあるのかが理解出来ない」

B.「この落書きの様な描法は〇〇についてを表しているらしい。そしてこの描法はキュビズムとも関わっているとコンセプトに書いてるが、私はこの描法とキュビズムの関係性が〇〇を表現する上でどう効果的に作用しているのかが理解できない。」

どうでしょうか?

一見どちらも理解出来ずに悩んではいますが、Bの場合では情報を適切に収集し、自身で作品を紐解いた上で、正しく悩んでいるのです。

相手の領域まできちんと足を運んで自身の考察を行なっているわけです。

なのでBの場合は自身が何を理解出来ていないのかが認識できていて、それについてポイントを絞って考察できていると思います。

それに対してAの場合は視覚情報一択で、それに対して何の考察もしていないと思います。

まさにAは物事の本質に対して、自身が何に理解できていないのかが理解できていない状況です。

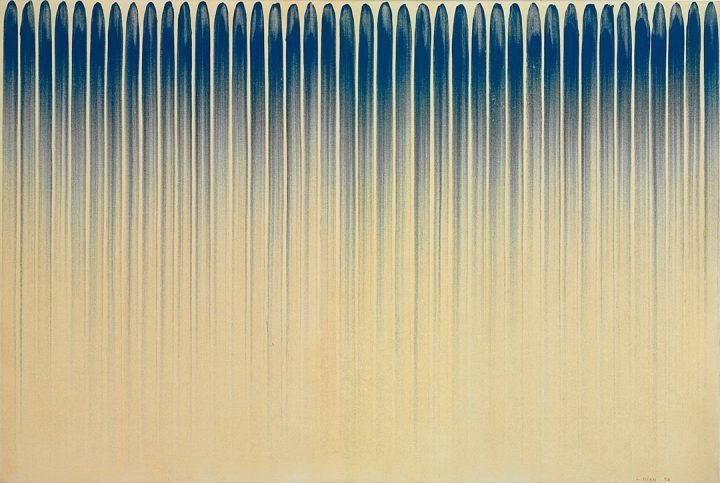

イメージ画像:李禹煥

アートとは問いかけであるという言葉があります。

素晴らしい言葉だと思います。

正しく理解し、考察し、判断するためには、一元的な情報だけで行うことは決してできません。

同時に様ざまな価値観が混在して構わないという事実をこの言葉は教えてくれているのだと思います。

これはもちろんアートに限った話ではなく、仕事や対人関係にも同じことが言えると思います。

ある側面だけでその人の価値を評価をできるでしょうか?

その側面にはその人にどんなバックグラウンドや目的があってなされたことなのか、その理解なしでその人を判断することができるでしょうか?

アートを理解しようと思うのならば、まずはこの様な当たり前の物事と照らし合わせて考えてみると、自然に納得がいくのではないかと思います。

アートは何も特殊で崇高な物事ではないのです。

話は戻りますが以上のことから習作はアート作品ではありません。(もちろん描き手の意図とは別に、後発的にアートとして評価される作品もあります。これに関しては、別の機会にヘンリーダーガーという作家を例に出して説明したいと思います)

重複しますがそもそもの出発地点も目的も異なるものです。

また今回のお話しはアートとエンターテイメントやイラストなどとの違いにも当てはまると思いますが、ここに関しては今回は触れません。

創作と習作の違いに限らず、正しくその作品を判断する上では、視覚情報という1つの物差しだけで測ろうとする行為を見直すことです。

見分け方などといったやり方に頼ろうとせず(見分け方のマニュアルなど存在しないと思いますが)、同時に判断を急がず、その対象の情報や意図を多角的に知ろうとする行為から始めてみてください。

そうすれば自ずと自分なりの答えや判断が出来上がるのではないでしょうか。

次回は好き、嫌いの判断についてお話ししようと思います。

「ART SCHOOL SHINAGAWA / MEGURO」

現代美術作家が自身のアトリエにて、絵画のノウハウを発信する、唯一無二のアートスクール。

対面レッスンの他に、オンラインで講師にリアルタイムに加筆修正をしてもらえる在宅レッスンが話題。

デッサン等にに全く触れた事のない方も安心して受講出来るよう、1対1を大切した指導を行い、充実した質疑応答の時間と、基礎に特化した指導を行なっている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?