地盤と耐震等級3と制振と。すごく大事な地震対策のお話。

みなさんこんにちは。

株式会社HARMONYの山本航聡(やまもとこうそう)です。

この記事のタイトルにあるように、家を建てる上で地震対策は何よりも優先される非常に大事な事なんですが、私は住宅業界に入りたての頃、無知でお客様に地震対策の大切さをきっちり説明出来なかった時代もありました。しかし、その事を今めちゃくちゃ反省してます。

そして、今は声を大にして言います!

家は命を守る性能じゃないといけない。

だから何よりも地震対策は優先されるもの。プロとか素人とかの話じゃなく、家を作る仕事をしている人間として絶対にしなければいけない使命である。

こちらは弊社の経営理念の1部にもなっています。

ということで、本日は新築住宅の耐震対策について書いていこうと思います。

木造の耐久力について

まず、木造の法定耐用年数ってご存知ですか?

建築の法定耐用年数は、日本において税法上で設定されています。これらの耐用年数は、建物の減価償却の計算に使用されるものです。

木造住宅は22年なんですね。

ちなみに鉄骨造(鉄骨建築)は34年

RC(鉄筋コンクリート)は47年です。

こう見ると木造が1番耐久性低いんだ。

と思われるかもしれませんが、私たちプロから見れば、いやいやそんなわけないでしょ。というのが本音です。

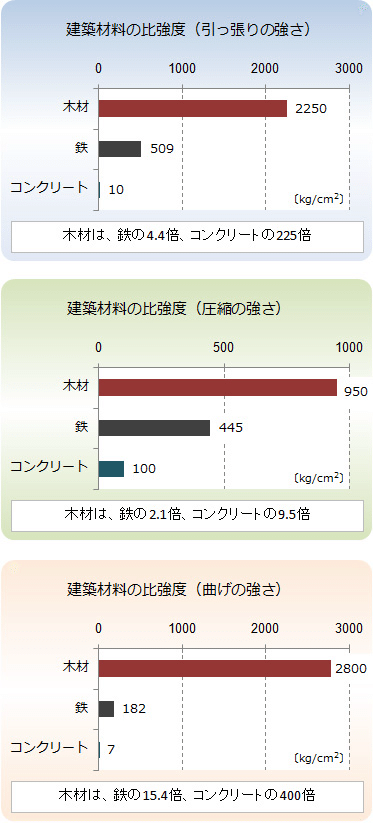

木材 強度とか調べていただくと、沢山のエビデンスが出てくるのですが、こちら森林•林業学習館さんのホームページが1番わかりやすいので引用させてもらいました。

見ていただくとお分かりの通り、木の引っ張り強度は鉄の4.4倍、コンクリートの約225倍

圧縮強度は鉄の2.1倍、コンクリートの約9.5倍との数値が出ております。

曲げに関しては鉄の15.4倍、コンクリートの400倍もの強度を誇っています。

そうですよね。世界最古の木造住宅である法隆寺は1300年経った今でも尚その姿が現存していますし、数々の地震や台風に耐えてきた証拠ですよね。

では、なぜ木造住宅が耐久性が低いと思われるの?ということなんですが、これは地震大国である日本の住宅の倒壊の歴史にあります。

木は先ほどの研究結果のとおり、鉄よりもコンクリートよりも強いです。それは間違いないです。

ただ、木造にも耐久力が下がる弱点があります。

それは「結露」と「シロアリ」です。

木造住宅は結露が起こるとその水分が木材を腐敗させていきます。

又湿度の高いジメジメした環境はシロアリにとっては最高の環境です。

湿度が高くなり、木材が腐り、シロアリが来て木を餌にする。

これはもうとんでもない事で、元々強かった木造住宅も、見るみる耐久力が低下し、地震や台風で損傷、倒壊してしまいます。

昔の家はこういう事がきちんとされていなかったんですね。(シロアリ対策や結露対策は又別の記事で書きます)

ですので、耐用年数も短く、木造は強くないと言うイメージが付いてしまったんでしょうね。

ここから本題です。

では、新築住宅において地震に負けず、耐久力もある家を作るポイントをいくつか書いていきます。

地震対策①地盤

まずは何はともあれ地盤の強いところに建ててください。

いくら建物に地震対策がされていても、地盤が弱ければ傾いてしまいます。

東日本大震災の時には、千葉の浦安などのベイエリアで液状化の被害が大多数ありました。

2020年に国土交通省より公開された液状化マップというものがあります。こちらエリアを確認して、危険エリアは外してください。

三重県版の液状化マップはこちら

次に新築の場合基礎を着工する前に必ず地盤調査を行います。

軟弱地盤には適正な地盤改良をして地盤保証というものが付きます。

その中で、半分くらいの確率で地盤改良の必要無しという判定が来ます。この場合地盤改良をしなくても地盤保証がつくので、ほとんどの方がそのまま基礎工事に入ります。

しかし、出来れば表層改良工事をしてください。

表層改良工事とは、セメントを使用して地表周辺を固める地盤改良工事のことで、地盤の軟弱な部分が地表から2mまでの浅い場合に用いられる工法です。

表層部の軟弱地盤部分を掘削し、セメント系固化材を土に混ぜて、締固めて地盤を強くする工事の事です。

もちろんこの工事は費用がかかるものなので、予算との相談にはなるのですが、表層改良をするだけで凄く強い地盤になり、地盤沈下や液状化のリスクがかなり減ります。

地盤保証がいくらついていると言っても地震を起因とした傾きや地盤沈下などは全て免責になってしまうのが今の日本の保証ですので、ご自身の財産を守るためにも表層改良は是非取り入れて欲しいところです。

地震対策②耐震等級3

次に必ず耐震等級3の家を建ててください。

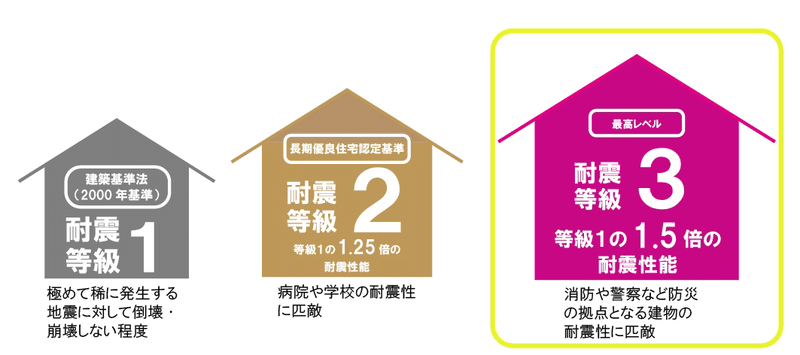

耐震等級とは1から3まであって、等級1は震度6から7の大地震に耐えうる強度とされています。

2はその1.25倍、3は1.5倍です。

新耐震基準が出来た2000年頃は等級1でいいとされてきましたが、熊本地震で震度7の揺れが2回連続来て、等級3以外の建物が倒壊してしまいました。

冒頭でも申し上げた通り家は

「命を守る性能」

じゃないとダメなんです。

ですので予算とか関係なく

「耐震等級3」

を必ず建ててください。

ここで注意して欲しいのは耐震等級3と耐震等級3相当は全く違うということです。

これはイコールではありません。

耐震等級3と相当の違いは一般的に性能評価を取得しているか、どうかだけの違いと思われがちですが、実は全く違うんですね。

先ほども申し上げた通り、等級3は建築基準法の等級1の1.5倍もの強度がなければ、等級3にはなり得ません。

しかし、等級3相当は何の根拠もなく、壁量計算だけして、耐力壁が1.5倍あるから耐震等級3相当です。

というような事が、まかり通ってしまってるのです。

耐力壁の量を1.5倍すれば等級3になるという単純なことではないんですよね。

構造計算により限界耐力計算・保有水平耐力計算なども検討する必要がありますし、そもそも耐力壁だけで考えるなら、1.86倍以上必要になります。

ですので、耐震等級3相当と言ってるのは、全く根拠のない、ただその建築屋さんの担当が勝手に言っているだけと言うことです。

又、耐震等級3を取得するにしても、品確法で規定されている性能表示計算と構造計算をする許応用力度計算と2種類あります。

性能表示計算は壁量や床倍率、接合部のチェックはありますが、これはバランスを計算しているだけの簡易計算になります。基礎や横架材に関しては、スパン表を用いて計算を省略出来たりします。

一方、許応用力度計算とは、構造計算方法の一つで、木造住宅に対して「部材にかかる力(応力度)」が「部材にかかる応力に対して許容できる力(許容応力度・限界点)」以下におさまることを示す計算方法で、柱の1本・梁の1本・基礎に至るまですべての部材にかかる力を計算していく方法です。

壁、部材、地盤、基礎この分野をかなり詳細に計算して、強度を出します。

この事から見ても構造計算を用いる許応用力度計算の方が詳細で安心という事が分かります。

更に同じ耐震等級3でも性能表示計算では等級1に対して強度が1.9から2.0倍なのに対して、許応用力度計算は2.4から2.7倍と強度も格段に違うんですね。

結論です。

住宅において安心して住んでいただける、命を守る性能は

許応用力度計算をした耐震等級3

の建物しかないという事です。

地震対策③耐震+制振

この許応用力度計算で耐震等級3を取得した建物に、更に揺れを吸収して負担を減らす「制振」その二つが合わさると、もっと強い建物になります。また、「耐震」は地震で揺れるたびにダメージが蓄積され、力が弱くなりますが、制振装置を付けていればその揺れを吸収して建物が弱くなるのを防ぎます。

このダイナコンティの良いところが、何回地震が起こっても効果は下がらないため、熊本地震のような複数回にわたる強い揺れに対しても効果が発揮されるんですね。

耐震等級3+制振装置も是非ご検討くださいね。

まとめ

それではまとめます。

いつまでも安心安全な暮らしを実現するにあたり、

•液状化マップを確認して地震の時に安全な地盤か確認しましょう。

•地盤調査で改良要らずと判定が出ても、表層改良工事はしましょう。

•許応用力度計算(構造計算)をして耐震等級3を取得しましょう。

•耐震+制振でより強固な建物にしましょう。

今回の記事は文字ばかりで、専門的な内容になりましたが、家を建てるにあたり、1番重要な内容です。

理解していただき地震に負けないマイホームを持ってください。

この記事が皆様の家づくりに少しでも参考になれば幸いです。

株式会社HARMONY

山本航聡(やまもとこうそう)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?