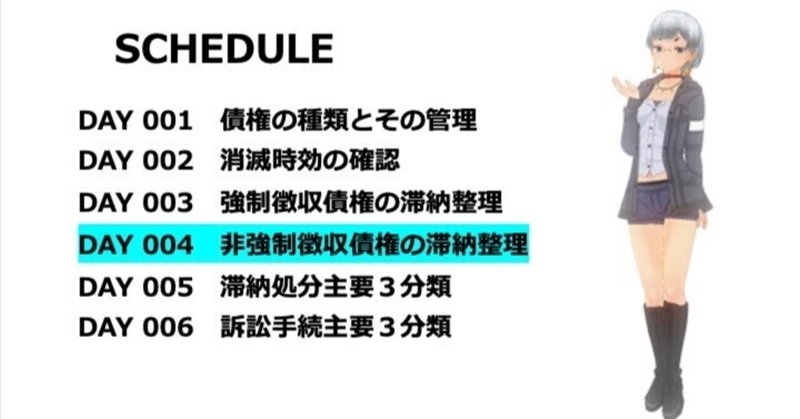

新人職員のための債権管理『超』基礎講座ver.2022 4日目 [非強制徴収債権の滞納整理]

ごきげんいかがですか?

まっつんの「明日からできる債権回収」にようこそ。

今回のシリーズは,新人職員のための債権管理『超』基礎講座 です。これだけは知っておきたい基本中の基本を6回に分けておはなししますので,一緒に勉強していきましょう。

今日で4日目ですね。

早速始めていきましょう。

今日は,非強制徴収債権の滞納整理 です。

非強制徴収債権というと,公営住宅使用料や,学校給食費,各種貸付金などがありますが,これらは,前回の強制徴収債権と違って,滞納処分ができない債権,自力執行権がないものとなります。

法的根拠なども違いますので,その違いを,覚えていきましょう。

強制徴収債権には,差押しなければならない,との,規定がありましたが,非強制徴収債権にも,強制執行しなければならない。

との,規定があります。

地方自治法施行令第171条の2 ですね。

強制徴収はできませんが,かといって,何もせずに放置することは認められていません。

ほったらかしにすると,不作為,怠る事実と,されてしまいます。

法律どおりにやらないといけない,ってことですね。

非強制徴収債権については,自力執行権による強制徴収はできませんが,強制執行という形での,強制徴収が認められております。

なにがどう違うんだ?

って,混乱してしまいますよね。

一言で言ってしまうと,強制執行のためには,裁判所を通じて,債務名義をとらないといけない。ということです。

債務名義ってなんだ?

って,またまたよくわからない言葉が出てきましたね。

これは,この言葉と意味をそのまま覚えてください。

債務名義とは,強制執行の対象となる請求権が,存在することを公に認める文書で,民事執行法第22条に規定される7種類があります。

よく使われるものを,5つ挙げてみました。

このうち,公正証書はあまり見たことはありませんが,他の4種類はよく出てくるものですので,覚えておいてください。

では続いて,債務名義を取得するために,一番簡単な方法をご紹介しますね。

というか,私がよく使っている方法です。

支払督促,っていう手続きになるのですが,これが一番簡単で費用も安いので,使いやすいです。

支払督促を申し立てたら,どのような流れになるのか?

5つのパターンを載せています。

一番いいのは,申し立てをしてすぐに全額支払ってくれる,パターン5なのですが,なかなかそうもいかないのが現実です。

支払督促の書面は,滞納額全額を支払いなさいという内容なので,

特に,請求額が高額だった場合,一度に払えないから分割して欲しいとの申し出があることが多いです。

これを,督促異議の申し立て,と言います。

督促異議の申し立てがされると,訴訟,裁判に移っていくこととなります。

裁判の概要は,後で説明します。

裁判については,その請求額が140万円を超えるか超えないかで,管轄の裁判所が変わってきますが,最初の支払督促の申し立ては,金額の大小によらず,債務者の居住地を管轄する簡易裁判所の書記官あて,に行うこととなりますので,間違えないようにしてください。

続いて,支払督促に対する督促異議の申し立てについて,簡単に説明をしておきますね。

異議申し立て期間は,支払督促の送達日の翌日から2週間とされていますので,その間に異議申し立てがされると,裁判になるということです。

債務者からの異議申し立ては,一度,裁判所に書類が提出され,裁判所の書記官から,その旨の連絡と,提出された書類のコピーが送られてきます。

もし,支払督促に対して,債務者が無反応のまま異議申し立て期間が経過してしまうと,次は,仮執行宣言付き支払督促,というのを申し立てることとなります。

この場合も,異議申し立て期間が設けられており,異議が上がれば,裁判に移っていきます。

異議が上がらなかった場合は,この仮執行宣言付き支払督促が確定することとなります。

そして,この仮執行宣言付き支払督促を債務名義として,強制執行を申し立てていく流れになります。

ここで,私の失敗談を紹介しておきます。

最初の支払督促申し立てをしてから,2週間の異議申し立て期間が経過したら,すぐに仮執行宣言の申し立てをしてください。

実は,異議申し立て期間経過後,さらに30日を経過してしまうと,支払督促が消滅してしまいます。

わたしは,この管理をすっかり忘れてしまっていて,裁判所からの連絡で気づいたのですが,時すでに遅し,でした。

みなさんは気をつけてくださいね。

それでは,少し裁判のお話をしておきます。

普通に生活していて,裁判所の法廷に入ることはなかなか無いと思いますが,債権回収現場では,よくあります。

裁判になると,これまでの債権者と債務者の関係から,原告と被告という関係になります。

関係というか,呼び方が変わると覚えてもらってもいいです。

そして,普通の裁判であれば,代理人として弁護士を立てるというイメージが強いと思うのですが,市町村の担当職員が市長の代理人として出頭することも可能です。

一般的に,当事者自身が裁判を起こせるのは,簡易裁判所までのものとされていますが,地方自治体の債権請求に関しては,大袈裟にいえば,最高裁まで担当職員で対応可能です。

これに関しては,例外規定のようなものなので,別の記事で触れたいと思います。

では,裁判ってどんな感じなのでしょうか。

登場人物は,主に,原告,被告,裁判官,書記官になります。

裁判官はだいたい1人ですが,地方裁判所管轄の案件なんかだと複数名いることもあります。

そして,裁判の進行は,訴えの内容や,その他提出書類の内容について裁判官から確認されるので,間違いありません,と答えるだけです。

債務者から反論があれば,その場で説明をすることも可能ですが,だいたいの場合,次の期日に書面を添えて,弁論していく。

というような感じです。

内容によっては,裁判の終結までに,結構な時間がかかることもあります。

裁判というと凄い大変そうに思うのですが,実際には,裁判官の進行に合わせて,必要な書面提出と補足説明するだけなので,テレビドラマや小説などで描かれているようなものとはちょっと違います。

刑事裁判はもっと違いますけどね。

これは,民事裁判ですので。

裁判における,ちょーーー重要事項,というか,心構えをお伝えしておきますね。

法廷では,裁判官の質問に答えるのみにしてください。

不要な発言は慎んでください。

少し知識や経験があるからと言って,余計なことを話していると,裁判官に叱られてしまいます。

そんなことはきいていませんので,質問にのみ答えてください

って,感じで,きついお言葉をいただくことになりますので、注意してください。

これは,被告側にあった話なんですが,私たちが訴えていた裁判で,行政への不満を話し出して,裁判官に注意された人がいました。

それでは,強制執行について,概要だけお話ししたいと思います。

強制執行できる財産は,預貯金や給与などの債権,家財道具などの動産,土地や建物などの不動産が主なものとなります。

強制徴収債権でいう滞納処分の対象財産とほぼ同じですが,間違えやすい点として,滞納処分では,年金は処分対象だったのですが,強制執行では年金は対象外なので,気をつけてください。

そして,強制執行の申し立てを地方裁判所に行います。

債務名義取得のための手続きが,簡易裁判所であっても,強制執行は地方裁判所への申し立てになりますので注意してください。

この申し立てが受け付けられたら,裁判所から差押命令が出されます。

このあたり,かなり強制徴収債権の滞納処分とは違いますよね。

もう一つ,大きな違いがあります。

それは,こちらです。

財産調査の権限,について,強制徴収債権とは大きく違っております。

非強制徴収債権においては,徴収職員独自に認められた調査権がありません。

調べたい対象を管理する法律によって,認められているものしか調査ができないのです。

ここに挙げているものだと,強制執行するための財産なんて全然調べられませんよね。

任意での聞き込みによって,債務者の情報を探していくということが中心となりますので,結構な時間が必要になってしまいます。

それと,公営住宅法の調査権を挙げていますが,これは家賃算定のために必要な調査なので・滞納を原因とした調査では適用できません。間違えないでくださいね。

今回の,債務名義の取得や,強制執行,財産調査について,強制徴収債権との違いは理解できましたでしょうか?

非強制徴収債権の回収に関する手続きは非常に複雑ですので,これは個別の記事を作成していかないといけないかなと思っています。

今日のお話に関しては,理解というよりも,イメージできれば問題ありません。

今日はココまでになります。

また次回も見てくださいね。

それではみなさん,ごきげんよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?