「まぁ、いいか」という適当な感覚が社会を変える

人生100年時代、引き起こる問題として「認知症」の人の増加が考えられます。私の祖母も現在進行形で認知症です。

私は社会福祉学を学んでいたので、まだ理解はあった方だと思うが、両親は一般職についており、全く理解がない状態だったので苦労している様子でした。

ある日突然、ケトルを火にかけ始める。高いサプリを買ってくる(買わされてくる)。散歩から家に帰ってこれない。などなど、よく聞く話が我が家にも起こりました。ここまでベタで王道な認知症状を聞くと、「あぁ、おばあちゃんも始まったな」とある種の受け入れができるのですが、両親はパニック、というか苛立っていました。

しかし、両親が悪いというよりは、準備段階で学びの場が少ないことも起因しているように感じます。どこかの段階で、認知症やその他の病気へのフックがあれば、もう少し楽に穏やかに、受け入れられたのかな、などと思います。この記事がそんな場になれば良いと思います。

・認知症とは

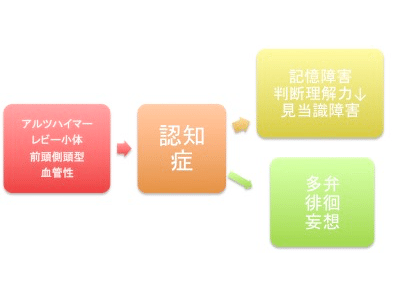

脳の働きの低下が原因となって引き起こされる症状のこと。その症状には、脳の働きの低下によって起こる中核症状と、環境や体験による周辺症状がある。

正直、認知症の定義を見ても良くわかりません。学校でもなければテストもないのだから、もう少し体系的に見たいと思います。

赤い枠が原因となる病、そして認知症になり、黄色の中核症状と緑色の周辺症状が現れます。認知症とは、何となくこんな仕組みです。

・「注文を間違える料理店」

注文を間違える料理店という取り組みが、NHKディレクターの小国さんを中心に始まりました。

認知症の人を対象としたカフェは多くあれど、「スタッフが」みんな認知症のレストランという特異なコンセプトで始まった。

認知症の人が注文を取りにくるから、ひょっとしたら注文を間違えちゃうかもしれない。だから、あなたが頼んだ料理が来るかどうかはわかりません。でも、そんな間違いを受け入れて、間違えることをむしろ楽しんじゃおうよ、というのがこの料理店のコンセプトです。 ©小国士郎 2017

この、「間違えてもいいじゃない」という思考こそが鍵になっていると感じる。

ハンバーグと聞いていたけれど、餃子が来てしまった。でも、どっちも美味しいのだからいいじゃないか。

そんな少し広い視野があると、楽しみを感じる場所、体験、出会いがあるのではないか。そんな気持ちになる。

・少しの知識と、大きな思いやり

思うに、思いやりの心は誰しも持っているのではないか。それを表出させるのが、少しコツがいると感じる。

そのため、少しの知識がいると書いたのは、相手を知らないことは怖いことであると思うからである。認知症を全く知らない状況だと「自分に危害が加えられないか」など恐怖が勝ってしまう。だが、そんな病気もあるんだな、という心構えがあるとその寛大な心はさらに開け、楽しい空間に変わることに繋がり得る。

ほんの少しの知識で理解ができるようになると、自ずと自分自身の扉も開かれ、新たな景色や感情が生まれるのではないか。

美味しければ、いいじゃないか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?