【呼吸について】目的に応じてインナーユニットの働きを変える

今回は呼吸の動画の補足になります

呼吸をするための筋肉(インナーユニット)は

その他にも骨盤や背骨を安定させることも

役割として担っています

つまり呼吸っていう『動作』と

骨盤や背骨の『安定』っていう

相反する2つのことを上手く成立させることが

求められるのがインナーユニットです

✅目的に応じて割合を変える

今から紹介していくのは

あくまでもランドスケープなので

実際の比率というわけではないのですが

イメージは湧きやすいんじゃないかと思います

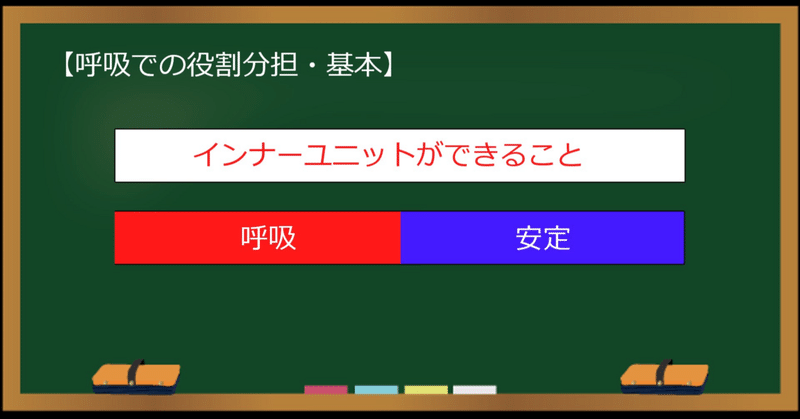

まずは白色部分がインナーユニットができること

ここに呼吸と安定を割り振るイメージです

例えばこんな感じですね

安定よりも呼吸を重視した

インナーユニットの働かせ方

って言えばいいですかね

どんどんいきましょうか

安定に割り振る比率が少し増えましたが

まだまだ呼吸が占める割合が多いです

そして比率が変わることで割合グラフの

下に書いているように

その割合に適した動作も

変わっていく事になります

これで50:50になりましたね

適した動作も変わってきました

こういう感じなら

お察しの通りあと2パターンありますよね

と

ですね

5パターン見てきて気づいた人も

いるかもしれないですが

すっごくざっくり言うと

・速度(スピード)

・力(パワー)

この2つを求められるほど

インナーユニットっていうのは

安定の働きを強めなくてはいけない

ってことです

こんな風にインナーユニット

いわゆる体幹ってのは

単に筋力的に強い・弱いっていうよりも

目的に応じて適切な呼吸と安定の割合に

調整することができるかどうか

ってのがとても大切な機能になってきます

✅目的(要求)は突然変化する

さっきのランドスケープで見てきたように

インナーユニットは目的に応じて

呼吸と安定の割合を調整しなくちゃいけません

ただ、ここでひとつ注意が必要なのは

目的は突然変化する

ってことです

簡単に言えば

車の変速機のような変化ではない場合が

多々あるってことですね

車の変速機ってのは基本的には

1速から急に6速にいれることはできません

(ひとつ飛びくらいならなんとかなりますが)

1速2速3速…と段階を踏んで6速に

入れる必要があります

これに対してインナーユニットの役割変化は

例えばランドスケープの役割分担①のように

呼吸の比率がかなり多いところから

いきなり役割分担⑤の安定の比率が多いところへ

変化することができます

正確にはそういう変化を外的な要因で

求められることが多々あるから

変化せざるを得ない

って言えばいいですかね

✅考えたり調整する時間はない

そして厄介なことに

突然目的(要求)が変化するわけですから

予測や準備が出来ないことも普通にあります

自分の予想だにしてないタイミングで

急に呼吸と安定の割合変化を

しなくてはいけない

球技やコンタクトスポーツなんかの

対人要素(オープンスキル)があるものは特にです

そして一見関係なさそうな

ランニングやゴルフのような

自己完結できる運動(クローズドスキル)

でさえ突然の目的変化ってのは起こります

オープンスキルの方が特に求められる

っていうだけでクローズドスキルの

スポーツをしている人も必要な能力です

もちろん一般人もね

✅呼吸からのアプローチ

なので程度に差はあれど

今までお話ししてきたインナーユニットの機能は

どんな人にでも必要な機能だと思っています

まぁ、インナーユニットって

すごく大切な機能を持っていて

でも複雑でややこしそうなもん

ってのが伝わればいいです

そしてそれを上手く機能させるための

方法のひとつとして

呼吸にアプローチしてみるってのも

ありですよってことですね

実際に

・腹式呼吸

・逆腹式呼吸

・胸式呼吸

・IAP呼吸

・口すぼめ呼吸

など色んな呼吸方がありますよね

これはインナーユニットの機能を

高めるためのものであったり

目的別のランドスケープに

対応するためだったりするわけです

で、今回動画では前後編に分けて

呼吸の解説や方法を説明していきます

前編では呼吸についての

意外と知られていないことの解説や

吸気(息を吸う)の方法を説明してます

上に紹介した全ての呼吸方を扱うわけではないですが、おそらく前後編見てもらえればかなり呼吸についての納得は得られるんじゃなかろうかと

僕がテーマにしているのは『動作』なので

より『安定』の面から話すことが多くなりますが、興味があればぜひどうぞ

大阪市 谷町四丁目

パーソナルトレーニングジム

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?