【身体動作】体を効率的に使うための“4つの法則”

✅テンセグリティ構造とは

僕の手作りです(褒めてほしい)

こういうのを

テンセグリティ構造っていいます

【テンセグリティ tensegrity】は

▼tension(張力)

▼integrity(整合性)

を合わせた造語です

張力により

整合性を保っている構造物

ってことですね

ヒトのカラダも

テンセグリティ構造です

『僕が作った』(褒めてほしい)

やつよりももっともっと

複雑な構造ですが...

この構造の特徴は

▼ストローを動かすと

ゴムの張力が変わる

▼ゴムを引っ張ると

ストローの位置が変わる

そういう構造なので当然です

そして

毎回同じ場所のゴムを

引っ張ったなら

ストローの位置変化も

毎回同じように変化します

これも当然ですよね

今回は上、今回は右

みたいにバラツキません

これが今回の

"カラダの法則"にも

繋がってるんですね

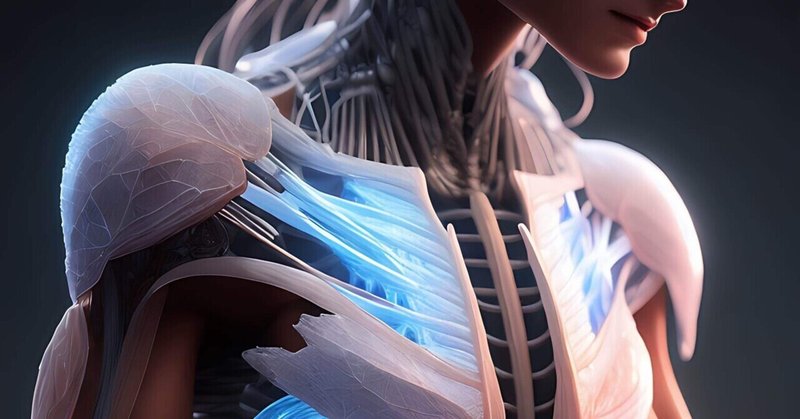

✅人体のテンセグリティ構造

じゃあこの

『僕が作った』(褒め(ry)

テンセグリティ構造

ヒトのカラダに置き換えると

何がストローとゴムの

役割を担っているのか?

まず

▼ストローは【骨】です

こっちはわかりやすいですね

▼ゴムは【膜】です

こっちは『筋肉』じゃないの?

となりそうですが

動作や姿勢の事を

重視するなら【膜】で

考えておく方が良いと思います

詳しくはまた次回にまわします

【筋膜】っていう言葉を

聞いたことがある人も

多いんじゃないですかね

こっちならほぼ正解です

でもあえて【膜】と言います

マニア向けだからね仕方ないね

っていうのは

ヒトのカラダには

筋膜以外にも

いっぱい【膜】があります

骨にも心臓にも血管にも

その他の内臓にも

カラダの色んなところに

【膜】があります

そして筋肉に関わっている膜を

筋膜といいます

筋膜が膜の中でも

このテンセグリティ構造を

維持するためにとても

重要な働きをしているのは

間違いないです

主力ですね

でも他の膜も関係してきます

僕はトレーナーですが

オステオパシー療法士でもあります

骨と膜の専門家です

ただ、最初の方に書いたように

ヒトのカラダは

僕が(ry

テンセグリティ構造とは

比べ物にならないくらい複雑です

どの膜がどれくらい

人体のテンセグリティ構造に

関与しているのかを

正確に弾き出せる

医学者や科学者は

少なくともまだ存在しません

えげつない構造なんです

だから【神秘】

ヒトが

本来ならとても不安定な

2点(2足)で立てるのも

そしてその姿勢を

長時間維持できるのも

骨と膜による

テンセグリティ構造があるからです

【筋肉】や【筋力】ではないです

おそらくですが

もし仮に僕のカラダから

全ての膜の張力がなくなって

それを全部筋肉による筋力で

代用しなくちゃいけないとしたら

今の僕で

まず立ち上がれるかどうかが怪しい

(おそらく無理)

そして立ち上がれたとしても

1分か2分くらいでもう

筋肉は疲労困憊になって

それ以上は立ち続けられない

かと思います

高齢者が立つのに苦労したり

長時間立ち続けるとつらいのは

単純にテンセグリティ構造が

崩れてるからなんです

✅4つの法則(動画)

そして、骨や膜の位置や張力を

整合性をとりながら

変化させていくことが

【動作】です

だからこの

骨と膜で作り出す

張力と整合性は

ヒトのカラダにはとっても

大切なことです

今回のカラダの法則は

自分のカラダの

テンセグリティ構造を

良くするためにもとても

役立ちます

そして今回何よりも伝えたいのは

僕の手作りテンセグリティを

褒めてほしい!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?