「忘れ物」を回収し、人生を前に進める。漫画家・うえはらけいた|私が学ぶ「私的」な理由

学ばなければではなく、学びたい、知りたいから学ぶ。自身の体験や問題意識に基づいた理由があると、学びはもっと豊かになる。学び直す道を選んださまざまな職業人に、学びのスタイルと「私的」な理由を伺います。

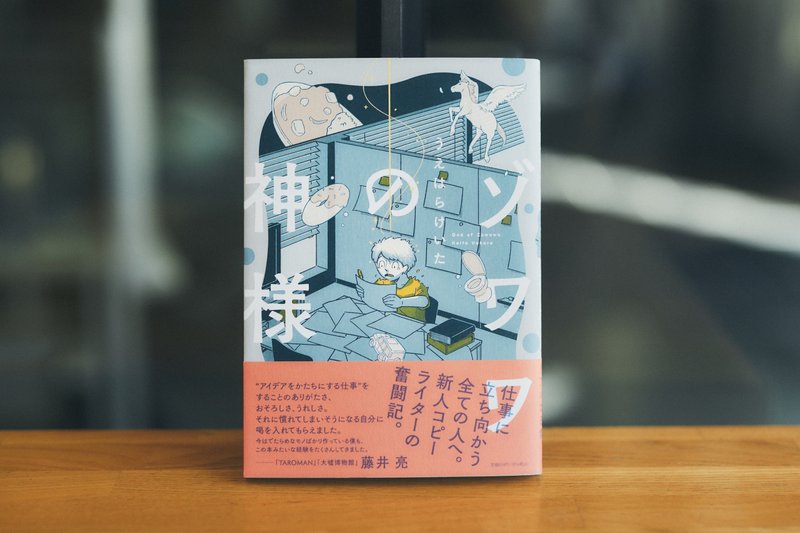

とてつもない表現に触れると、感動を通り越して体中が「ゾワワ」と震える瞬間がある。漫画『ゾワワの神様』は、そんな「ゾワワ」な表現を作りたくて広告会社に入社した新人コピーライターの物語。さまざまな失敗や先輩クリエイターとのやりとりを経て、主人公は少しずつ成長していく——。

2021年にWeb連載を開始し、このほど単行本化された同作は、広告制作現場のリアルな描写も話題を呼びました。それもそのはず、作者のうえはらけいたさんは新卒で大手広告代理店の博報堂に入社。コピーライターとして活動した5年間の経験が作品のベースになっています。

博報堂と言えば、クリエイター志望の学生にとって目指す高みの一つでしょう。しかし、うえはらさんは26歳で突如そのポジションを捨て、多摩美術大学に学部編入するという“逆流”のキャリアを歩んでいます。再就職を経て漫画家として独立したのは31歳になってから。

他人にはなかなか理解することができない、学び直しの「私的」な理由。それは人生の“忘れ物”を回収することにありました。

想像してゾッとした、絵を描かずに終わる人生

——一度目の学生生活は美大ではなく一般大学だったんですよね。

そうです。国際基督教大学(ICU)に通っていました。その時はもう典型的な「クソ学生」ですよ。ICUは少し特殊な大学で、学部が一つしかないんです。だから入学するときに進路について深く考えなくてよかった。「決断を先延ばしにできてラッキー」くらいの気持ちで入りました。

大学3年になって音楽学を専攻しましたが、そのときもしっかりと考え抜いたわけではなく。高校から大学にかけてストリートミュージシャンをやっていたので「この中から選ぶなら音楽かな」といった浅い考えでした。

——絵ではなかったんですね。

高校3年の夏に一瞬、美大進学を考えたんですけど、担任の先生に相談したら「遅すぎる」と言われて。美大に行きたい人はかなり前から予備校に通うなどして準備している。それでも受かるかどうかわからない世界です。自分はその時点で何の準備もしていなかったので、それではさすがに無理だろうと。

高校生にとって身近な大人は親か先生くらいのもの。その先生が言うのだからそうなのだろうとあっさり諦めてしまった。今思えば浪人すればよかったんですけど。ピシャッと言われて「自分とは別世界なのかも」と勝手に線引きをしてしまいました。

——ただ、絵を描くことは好きだった?

はい。中学は美術部で、そのころまではちゃんと描いていました。でも高校で離れてしまったんですよね。明確な理由があるわけではないんですけど。

——というと漫画は……

描いてないです。昔から「漫画家になりたい」と口では言っていましたが、それに対してまったく努力をしていないという一番恥ずかしいパターンで。小6の自由研究で1回描いたのが最後だと思います。

——卒業してコピーライターを仕事に選んだのは?

漫画や絵と同じくらいテレビが好きでした。もともと体が弱くて、小学生時代は多いときで月の三分の一くらい休んでいました。そういうときにできることと言ったら漫画を読むかテレビを見るくらい。それでテレビっ子になりました。

特に好きだったのがCMで。CMだけダビングして「ベストCM集」を作るくらいには好きでした。ゆとりのある企業が多かったからか、当時のCMは今ほど直接的な宣伝ばかりではなく。「一番身近にあるストーリー性のあるコンテンツ」という感覚で見ていたと思います。

——コピーライターになって喜びはあったんですか? 一般には辞める理由のない花形職業だと思うのですが。

もちろん喜びましたよ。ただ、同時に絵に対する未練もありました。

小さいころから絵が好きで描いていたのに大した理由もなく止めてしまった。美大にも行きたい気持ちがあったのになぜか諦めてしまった。自分の人生には常に「描きたい気持ちはあるのに行動しきれない自分」がいて、モヤモヤを抱え続けてきました。

会社で65歳の定年までのキャリアプランを考える研修があったのですが、それを受けたときに「このまま何もしなかったら45年間、一瞬も絵を描かずに終わるのか」とリアルに想像してしまって。何か行動起こさなくてはいけないんじゃないかと急に焦り始めたんです。

博報堂の仕事はものすごく忙しい。生活の大半が仕事になってしまう会社です。そうした中で、一番やりたいことをやらずに本当にいいんだろうかと思い始めました。

——研修ということは、入社してわりとすぐのことですか?

周りには1年目のときにすでに「いつか辞めて美大に入り直す」と言っていたらしいです。

とはいえ、さすがにすぐに辞めようとまでは思いませんでした。せっかく入った会社ですし、コピーライターもイヤイヤなったわけではない。ちゃんとひと通りのことを学びたいと思いました。

「本当に美大に入り直すなんてしていいのか」という葛藤もありましたし。現実問題として美大に進むには学費を貯める必要もありました。

社会に出ると、端から端まで作る機会がない

——結果として5年目の26歳で辞めることになるわけですが、思い切った決断ですよね。

それまでの人生に美大卒の人との関わりはほとんどなかったのですが、博報堂に入った途端に山ほど接点ができました。コピーライターはデザイナーとコンビで仕事をすることが多く、夜中まで会社に残って雑談しながら作業するといったこともよくありました。そうした機会に美大進学のリアルやそこで何を教わるかをたくさん聞きました。

みんな口を揃えて「デッサンはやれば誰でも上手くなる」と言うんです。それは絵を描いてこなかった人間からすれば結構なパラダイムシフト。センスや才能の集大成のように思っていたことが、筋トレと同じようなものに見えてくる。

「もしかしたら自分の人生とも地続きなのかも。努力次第で行ける可能性があるのでは」と思うようになりました。

——遅すぎるとは思いませんでしたか?

周りのデザイナーにはほぼ全員から反対されましたね。

彼らはめちゃくちゃ努力をして、すごい倍率を勝ち抜いて博報堂に入っている。その彼らからすれば、今ここにいることの方が明らかに価値がある。「それを手放して美大に行くなんて意味がわからない。美大でやるようなことは会社にいても自主的にやれる。独学でいい」と言われました。

100%正しいと僕も思います。でも、それでも当時の僕は「行かなきゃいけないんじゃないか」と思ったんです。ここで行っておかないと数年後、数十年後に後悔する予感があった。そういう意味でもわりと「えいや」で辞めて受験したという感じです。

——社会人の学び直しと言えば大学院のイメージがありますが、なぜ学部編入だった?

実は会社を辞める時点では院を考えていました。

基礎もできていない自分がいきなり発展コースから入るのはおかしい。だから理想を言えば学部1年生から入るのが一番いい。でもそれはお金的にも、再就職を考えると時間的にも無理だなと。それで仕方なく院を目指すつもりでいました。

そんな矢先に予備校の先生から「3年次編入という選択肢もある」と教わって。学部編入ならある程度基礎からやれるし、2年で卒業だからギリギリ20代で再就職できる。自分に一番合っているのはこれかもという気がしたので、この道に。

でも予備校時代はとにかく不安でした。会社を辞めたのが9月で、編入試験が12月。そもそも時間がなかったので。

——準備期間3カ月!

周りは普通に浪人して美大に入ろうとしている人たちばかり。何カ月も前からやってきていて「もう全員合格でしょ!」みたいなレベルです。そんな中、自分だけがデッサンをするのは中学の美術部以来という素人ですから、レベル差がとんでもなかったです。

ただ、やらざるを得ない状況に追い詰められたことでようやく絵と向き合うことができた。「そう、これがやりたかったんだよ!」という気持ちもありました。

——予備校での3カ月を経て、試験を受けたときの記憶ってありますか?

確実に落ちたと思いました。特に第一志望だった多摩美の試験がめちゃくちゃ調子が悪かったので。初日のデッサンの課題がまったくうまく描けず、2日目の面接には「もう落ちることが決まってるのに」という気持ちで行ったことを覚えています。

そうしたら行きのバスが服部一成先生(※)と一緒だったんですよ。僕は広告業界の人として一方的に知っていたから、恐れ多くも「昨日受験した者なのですが……」と声をかけて。

※日本のアートディレクター、グラフィックデザイナー。主な仕事に、「キユーピーハーフ」の広告、雑誌『流行通信』など。2015年に多摩美術大学グラフィックデザイン学科教授に着任。

——大事な面接前によく話しかけましたね。

いや、本当に落ちたと思っていたから。記念受験モードに入っていたんだと思います。「多分落ちるので第二志望に行くことになると思うんですが、大学では何を学んだらいいですか?」とか質問をして。そうやって気を紛らわせていた気がします。

——ちなみに服部先生はなんと?

君がもともと広告会社にいたのなら知っていると思うけど、会社に入ったら1から10までを自分の手で作る機会が本当に少ない。デザイナーですらアートディレクター(AD)という上司がいて、いろいろと言われながら作る。逆にAD側になったら、自分で手を動かす機会はどんどん減っていく。アイデア出しから完成まで全部やるということは滅多にない。それを徹底的にできる大学、美大はいいと思うよ、と。

服部先生も就任直後のタイミングだったから「変な奴に絡まれた」と思ったと思うんですけど。そのときの言葉はいまだに頭に残っていますね。

刺激はあるが嫉妬はない。同級との絶妙な距離

——しかし合格。忘れ物を回収するスタートラインに立ったわけですね。

ガッツポーズしましたね。完全に第二志望に行くしかないと思っていた中の合格だったから。すごく嬉しかったです。でも直後のコース選択は、正直に言って間違ったと思ってます。就職のことがよぎって広告コースを選んでしまった。

広告のことを散々やってきたのに、なぜここへきてまた広告の勉強なのかと。絵を描きにきているのだから、本来であれば表現コースを選ぶべきでした。周りからは大胆な決断をしているように見えるかもしれないけれど、根がビビリなんですよ。

——実際に入ってからはどうでしたか。美大での2年間で何が印象に残っていますか?

正直に言って、自分にとって大きかったのは学びよりも同級生の存在ですね。

スクールでもなんでもそうだと思うんですが、授業や課題で教わるものは、どんなに大袈裟に言っても人生を変えるほどではない。それはあくまで知識でしょう。

いざ入ってみると、周りの同級生はみんなものすごく絵を描いていたし、やりたいことをやっていた。「なぜそれを描いているの?」と聞いても「好きだから」とだけ返ってくる。そういう人たちにめちゃくちゃ触発されました。

彼らは編入試験よりもずっと倍率の高い多摩美の入試に合格してきているわけです。さらに2年間みっちり基礎をやって3年生になった人たちだから、自分とはレベルが違う。技術不足も嫌というほど痛感させられました。

ただ、今思えば技術的に大きく劣っていたのはかえってよかったのだと思います。

——どういうことですか?

変に比べて嫉妬したりせずに済んだから。

事前にもらった質問案に「美大生には卒業後に創作を止めてしまう人も多い。なぜ続けられたのか」というものがありました。それを見て思ったのですが、そういう人たちの中には「周りと比較して微妙な差しかないけれど、でも勝てなかったから折れてしまった」という人が結構いると思うんです。

多摩美にいる人なんてそもそもがみんなめちゃくちゃうまい。それでも自分よりもさらにうまい人がいて「あいつには勝てない」と思って諦めたというのはよく聞く話です。

僕はそういう人たちよりはるか下にいたので。そもそも戦うフィールドに立てずに「みんなすげえなー」みたいな位置から見ていた。だからハナ差で勝てずに挫折するみたいなことがありませんでした。おかげで自分の立ち位置を妙に客観的に見られたし、その差を埋めるために何をすればいいか、ものすごく考えることができました。

——マイペースを守れたといいますか。

そう。今話していて思い出しましたが、会社を辞めたあたりですでに「自分は自分のペースでいこう」と思っていました。予備校でも一人だけ違う席で違うことをやっていたわけですし。頑張ったとて到底追いつくのは無理というレベル差だったから。周りとレースをするというモチベーションではなくなった。それが良かったのだと思います。

本当に自分の作りたいものはなんなのか

——卒業後はデザイナーとして再び博報堂に戻ったんですよね。

これを言うと顰蹙(ひんしゅく)を買うのですが、受かると思っていなかったんです。客観的に見ても自分のレベルが合格ラインに達していないのは明らかだった。中の人たちに「多摩美で頑張ってますよ」と近況報告するくらいの気持ちで受けたんです。

後々聞いたら、やはり「うえはらのデザインレベルは全然合格ラインではなかった」と。でもいろいろな経験を積んだ上でデザイナーとして戻ろうとしているのが面白い。多様な人材を採用するという意味でうえはらを採ったと言われました。

でも結局は半年ほどで辞めることになる。最悪ですよね。信じて採ってくれた人にも、入りたくても入れなかった同級生に対しても申し訳ない気持ちです。

——でも不思議ですよね。博報堂の忙しさは知っているはずじゃないですか。漫画を作ることを目的にしていたら敬遠しそうな気もするんですが……

そう! 要するにその時点では漫画を描こうと思っていなかったんです。

3年の時はすぐに就活があったので、情けないことに「とにかく安全な食いぶちを」と考えていました。それが変わったのは就活が終わって4年になってからで。多摩美の4年は本当に自由演技です。授業もほとんどない。卒業制作だけをやっていればいい。その卒制も何を作ってもいいという、とんでもなくフリーな状態に突入します。

それまでの自分には、今までやってきたことと地続きのことをやらなければいけないという固定観念が強かった。広告時代の知識も活かしてちょっと広告寄りの、コンセプトが立ったポスターを作ったりしていました。

でも周りにいるスーパー自由な人たちを見ているうちに、自分は過去に囚われていただけで、それが本当にやりたいことかと問われると微妙だったと思えてきて。それで改めて「本当に自分が作りたいものってなんだっけ?」と考えてみた。そうしてようやく「ああ、漫画だったな」と気づいたんです。

——ここで漫画にたどり着くんですね。

卒制はグダグダで、完成したとは言い難い状態でした。それでかえって火がついてしまった。一方では「時間はかかるけれど描けないことはない」という手応えもありましたし。

ただ、デザインは最初に会社に入ったころからずっとやりたかったことでした。自分が思い描いていた既定路線はこっちです。このままデザイナーとして大成すれば大成功。話としてはそっちの方が全然美しいですよね。周りに迷惑かけられないというのもありましたし、どちらに進むかでものすごく悩みました。

でもいざ会社に入ったら案の定忙しい。とても漫画を描けるような環境ではありませんでした。そのフラストレーションがすごくって。そこまで忙しくない会社だったら「漫画は土日、平日はデザイナー」という感じでうまく両立しようと思えたかもしれないですが……。

——最近はどちらかと言えば「二足のわらじ」のスタイルが是とされる時代ですが。でもそれができる環境ではなかったと。

「これだけ決断して自分の人生を選んできたのに、最後の最後に行き着くのが中途半端な二足のわらじでいいのか」という思いもあったかもしれません。それで最終的に会社を辞め、漫画家として生きていく道を選びました。

コピーライターの自分は今も生きている

——漫画を描くという動機がうえはらさんの人生を推し進めてきたわけですが、漫画家になった今、そのパワーはどう変化していますか?

漫画家には資格が必要ないので。「やった!なった!」みたいな感覚はないですね。

本を出せたのは自分の中で大きな転換点ではありました。でも、出せたとしても「まだまだ頑張らなきゃな」としか思えない。なったことによってガラッと変わったということはあまりないかなあ。

——いまだ熱量は変わらないと。

ゴールは「いい漫画を作る」というフワフワしたものじゃないですか。それはどこで「達成できた」と言えるのかも、本当に達成できるのかもわからない。いまだに卒制をやっていたときと同じ感覚で漫画を作っている気がします。

変わったことがあるとすれば「これを続けていていいのだろうか」というモヤモヤを綺麗に払拭できたこと。今はもうとにかく漫画だけをやっていればいい。このスッキリ感はありがたいし、これだけ紆余曲折した甲斐はあったなと思います。

他に最近感じることとすれば、意外とコピーライター時代の考え方が生きているということですかね。

——というと?

この前「わざわざ」の平田はる香さんのプロモーション漫画を描かせてもらったんです。依頼は平田さんの著書の第1章を漫画にしてくださいというもの。だから家に居ながらでも描くことはできた。必要な情報は本に書いてあるわけだから。

ひとりの主婦が、年商3億の「山の上のパン屋」を作るまでの話

— うえはらけいた|漫画家 (@ueharakeita) June 6, 2023

(1/5)#PR pic.twitter.com/OlCQ71Io4x

でも、コピーライター時代にそういう仕事の仕方をするとすごく怒られたんですよ。クライアントから与えられた資料の範囲だけ、ネットで調べて出てくる情報だけで広告を考えると「お前、何サボってんの?」と言われるんです。

まず売り場に行くのは大前提。クライアントにお願いして工場や会社を見学をさせてもらう人もたくさんいます。超一流のクリエイターほど泥臭くそういうことをやっている。

漫画家になったときにもそこはまったく変わらないと思いました。だから「わざわざ」の店にも行ったし、そこで買ったパンを食べた。空気を吸い、周りの景色を見ました。

——ちゃんと現地に足を運ばないとわからないこと、学べないことがある?

あのお店を作った人は「お店の前に広がるあの景色を見てもらうために、わざわざあんなアクセスしにくい場所に店を作ったのだ」と言っていました。であれば、その景色は見なければダメだろうと。それを見た上で描いたから、店主さんがその景色を見つけるシーンが漫画の中でキーになると気づけた。だから漫画の中でも大きく扱ったんです。

「足で取材する」と言うと古臭い考えのように聞こえるかもしれないですが。でも、そういうことをちゃんとやらなきゃダメだなと思う。コピーライター時代に学んだ収穫が今に生きているかもなと思うところです。

——美大で学んだことと、コピーライター時代に学んだこと。それらが混ざり合って、うえはらさんの創作や学びのスタイルができているということでしょうか。

転職と言うと「ドラクエ」のようなものを思い浮かべがちで「戦士を辞めて魔道士になったら、もう戦士は関係ない」みたいに考えてしまいますが。実際はそんなわけがない。みんな前職で得たものをベースに、うまく混ぜ合わせて次の仕事をしているのでしょう。

自分もそうです。コピーライターと漫画家は一見かけ離れた職種に思えるけれど。自分は「コピーライターと漫画家を混ぜ合わせた漫画家」なんだろうなと思います。

うえはらけいた

1988年、東京都生まれ。漫画家。コピーライターとして勤務していた株式会社博報堂を2015年に退職。翌年に多摩美術大学グラフィックデザイン学科に編入し、以降マンガを描き始める。2020年4月にマンガ家として独立。現在はマスナビ/noteで「ゾワワの神様」を連載中。著書に「コロナが明けたらしたいこと(アスコム)」など。

X:https://twitter.com/ueharakeita

執筆:鈴木陸夫/撮影:本永創太/編集:日向コイケ(Huuuu)