勉強するために勉強してる|作業療法士・橋本和樹|私が学ぶ「私的な」理由

学ばなければではなく、学びたい、知りたいから学ぶ。自身の体験や問題意識に基づいた理由があると、学びはもっと豊かになる。学び直す道を選んださまざまな職業人に、学びのスタイルと「私的」な理由を伺います。

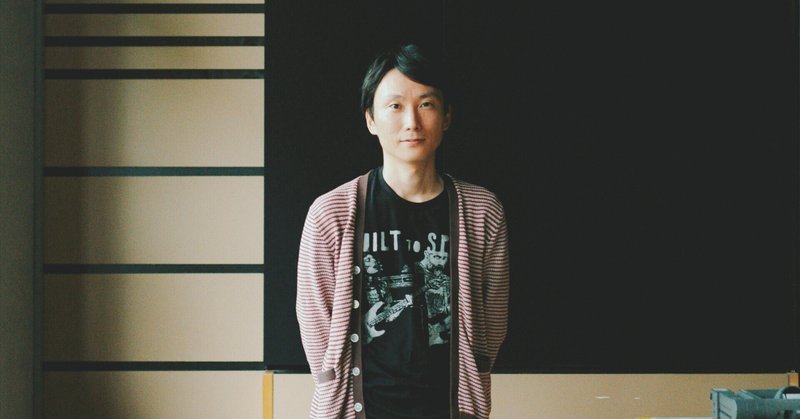

2000年代のインディーズ音楽シーンを彩った京都発オルタナティブロックバンド「dOPPO」のボーカル・橋本和樹さん。バンドは2017年に惜しまれつつ解散しましたが、その後もソロアーティストとしてマイペースに活動を続けています。

橋本さんにはもう一つ、医療従事者としての顔があります。普段は作業療法士として患者のリハビリを行っており、その技術研鑽などを目的に、2022年9月に渡仏。現在はパリ第8大学の大学院で、哲学と作業療法の勉強をしているといいます。

自身の歩みを「学び直しというより、ずっと学び続けてる人生」と振り返る橋本さんの、学びの「私的な」理由とは——。作業療法という、一般にはあまり聞き慣れない仕事と哲学、そして音楽との関係についても伺いました。

ずっと学び続けている人生

——正直なところ、作業療法士というお仕事自体あまりわかっていなくて。どうしてこの仕事に就こうと思ったのかといったお話から伺いたいです。

今日のテーマとして「学び直し」があるって言ってはったけど、僕は学び直しというより、もうずっと「学び続けてる」人生っていうか。学校に所属してる期間の方が長いんですよ。

——はい。

もともとは京都の龍谷大学で哲学の勉強をしてたんです。4年間好きに本を読んで、好きに卒業論文を書いて過ごして。だから4年生になってみんなが就活するとき、自分はその気になれなかった。就活うんぬんの前に、今度は働くために勉強しなあかんと思ったんですよ。僕は哲学を勉強するために大学に行ってたから。それで社会に出れるわけがないと。

——そもそもなぜ哲学だったんですか?

それはもう、面白そうって思ったから。高校の頃からそういう本を読み出していたんで。だけどいざ大学で哲学を勉強し始めたら、カントやデカルトが、なんでこんなことをわざわざ考えてるのかが理解できなかったんです。言いたいこと自体はわかるけど、なんでこんなことに真剣になってるのかなって。それで専攻は宗教学の方を選びました。

——哲学ではなく宗教学に。

他の学校に移ろうと思ったこともあったんです。でもそのときの宗教学の先生が「哲学っていうのは自分で考えるって意味なんやから、僕のところに来たら何を書いてもいい」と言ってくれて。

——寛容な先生だったんですね。

普通だったらね、デカルトの何かとか、そういう硬いことをやらないといけない。でも雑誌の『ユリイカ』に載るくらいの硬さの文章、論考でも全然許してくれる人で。それで僕は手塚治虫の『火の鳥』を宗教学的に捉えるという卒論を書いたんです。でもそんなに自由やったもんやから、就職活動もなあ、と。

——なかなか舵を切れなさそうです。

本当のところはわからへんけど、営業職とかって、その人が今必要としてへんものを「これがいいですよ」って宣伝しに行く仕事のイメージがあって。それは俺にはよう出来へんなと思ったんです。でも、需要と供給がすでに成立している分野だったら自分も働けるかなって。病院だったら、しんどくて来る方に、何か支援ができる能力があれば応えられるじゃないですか。だからもう一回勉強しようと思って、作業療法学科に入り直したんです。

——早くも学び直してるんですね、作業療法士になるために。

そうです。4年制の専門学校で。18歳の子らに混ざって。

人そのものでなく、作業にアプローチ

——そもそも作業療法士ってどういうお仕事なんですか?

よく似た職業に理学療法士があって、ややこしいんですけど。理学療法士は、みんながイメージするいわゆるリハビリという感じ。骨折の手術の後にする、みたいな。一方で作業療法士は、作業を使ってリハビリする。身体領域は似ているけど、そこに違いがある。

——作業というのは?

人間がすることはすべてが作業。たとえば精神科の患者さんだったら、強迫的に、作業を止められない、休めない人たちもいるわけです。だから休むことも大事な作業の一つ。もちろん、トイレに行ったり食事を食べたりといった日常の活動も作業の一つです。

——それを使ってリハビリするってのはどういうことなんですか?

行為や行動との違いとして「作業にはプロセスがある」というのが大事なところで。たとえば「学校に通う」という作業を考えたときも、家から最寄りの駅まで行って、そこから電車に乗って学校に行き、授業を受けて、3時間ぐらいは滞在して、その後家に帰るというプロセスがありますよね?

学校に通えない人にとっては、そのうちのどこかが難しいわけです。だから、歩くのが難しい人は、駅の階段で止まってしまって学校に通えないし、授業の1時間半座っていることができない人も、やっぱり学校には通えなくなるじゃないですか。

医療職だと、その人の病気や障害に対してアプローチするんですけど、作業療法は作業に対してアプローチする。その人自身を治らないといけない対象と捉えるのではなくて、どうすればこの作業ができるかを考える。そういう風に、問題のありかをその人自身から一個外に出すことで、治療者も患者さんもやりやすくなるのかなと思ってます。

——面白いですね。そんな作業療法士になるためにはどんな勉強を?

1年生のときは解剖学や生理学みたいな、基本的なところを学んで。そこから徐々に作業療法に使う具体的なプロセスの分析方法を学んでいきます。3年生になると、精神科の患者さんが働いている、いわゆる作業所で実習をしたり。4年目には地方の病院に住み込みで実習して、その上で国家試験を受けて合格したら作業療法士になれるという感じです。だからもう、哲学は一旦置いておいて、完全に理系に振った感じですね。

——どこかでつながってくるような気もするんですけど。

それは最近やっと感じるところであって。最初は哲学って、もし自分が患者さんだったら困るなと思ったんです。たとえば自分が具合が悪くて病院に行ったとき、リハビリの先生が「カントがどうのこうの」とか考えてたら困るじゃないですか。

——まあそうですよね。

それよりも僕は作業療法士の勉強自体にはまってしまって。結局、名古屋大学の大学院に行っちゃうんですよ。作業療法士として臨床もしながら、自閉症について修士課程で2年間研究してました。dOPPOのメンバーも名古屋にいたんで、ちょうどいいかと思って。

——また学校に。大学院に行こうと思ったのはなぜなんですか?

もうちょっと勉強したいと思ったんでしょうね。今出揃ってる理論にも納得がいってなかったし。作業療法士として自信を持って提供するためには、なんで納得いかへんかをわかるぐらいにはなろうとしたんだと思います。

干支が一周回って哲学に戻る

——それから10年ほど作業療法士として働いて、今はフランスで哲学を学んでいると。今になって感じる哲学とのつながりというのは、どういうことなんですか?

精神病院って30年、40年入院してるような長期の患者さんがいるんです。そういう人の作業療法や治療を考えたときに、エビデンスなんてものはないわけで。治療効果がちゃんと出ないから、誰も研究なんかしない。だから、この「エビデンス時代」に取り残された人たちがたくさんいて。

——うーん、重い話ですね。

長期の患者さんからしたら退院自体が本当に恐怖というか。たとえば20歳から30年間入院したら50歳。人生の中で入院している期間の方が長いんですよ。その間、病院に閉じ込められていたわけだけど、ある意味そこで安定して暮らせてしまっているとも言える。

だから僕としては、その人が退院するためにっていうよりは、何か一緒にできることはないかと考えたいなって。退院を目標に掲げるみたいなことは、その人の30年に対して失礼だなとも思うし。かといって、いわゆる医療モデルや科学的な作業療法ではアクセスできひんなって。そのときにもう一回哲学がいるなって思ったんです。

——そこで戻ってくるんですね。

そうです。哲学を一回捨てたけど、干支が一周回ってまた戻ることになった。

僕の働いてた病院に木村敏っていう有名な精神科医がいたんですけど、その先生の著作集とか、先生が翻訳した精神病理学の本がいっぱいあったんです。それらを読む中で1冊の本に出会って。

それが今フランスで研究してる『制度を使う精神療法』って本。著者の一人はフェリックス・ガタリっていう哲学者。でも、なんでここにガタリの名前があるんやろうってのが、僕にはまずわからなかったんです。「ジル・ドゥルーズなんかとも哲学の本を書いてる有名な人が、なんで?」って。

——哲学と精神病理学がどうつながるのか、と。

そう。その本の中では、ガタリが来日して、沖縄の病院を視察したとき「作業療法にもっと力入れなあかん」って言ってるんですよ。最初はその意味がわからなかったけど、面白そうだなと思って、別の章も読んでみた。そうしたらその中で「患者を治療する前に病院を治療せなあかんのや」と言っていて。そこで初めてピンと来たんですよ。

要は、何十年も入院してて、治療者や家族、ついにはエビデンスからも放っておかれてるような人。この人を治療するんじゃなくて、むしろ治療環境を治療せなあかんのちゃうかって。それはまさに僕がずっと感じていたことだったから「同じことを言ってる人がいる!」と思って。

——はい、はい。

たとえば退院できない理由として「受け入れない社会が悪い」っていう立場もある。一方で、病人が治らないんだから退院させられるはずないって立場もあるわけです。でも制度を使う精神療法の実践家たちは、治療者自身が悪いんちゃうの、と。それは自分としてもすごく納得がいった。作業療法室で患者さんが良くなっても、送り届けた先の病棟でひどい扱いを受けてまた悪くなってる人を何回も見てきたから。

——自分の体験とも合致したと。

社会が悪いと思うなら社会活動家になればいいわけで。病院にいながら「社会が悪い」って言っても、それは何もしてないに等しいなって。だからまずは、治療環境を治療しながら患者さんを治療していく方向にしないといけないと思ったんです。

——じゃあその方法を学びに大学へ?

もともとは行くつもりはなかったんですけどね。本で勉強してて、やっぱり現場が見てみたいと思ったんです。その頃には読書会をきっかけにフランスの研究者とも知り合いになってて「フランスの大学でそういうことを教えてる先生がいるから、受け入れてくれるかもしれへん」って話になって。で、結局は大学院に行くことにしたという感じです。

音楽は自分に対する作業療法のようなもの

——実際に40歳を目前にして海外留学してみてどうですか?

いやー、きつい、きつい。

——あれ、そうなんですね。

行く前は「うまくいったらフランスで暮らしていこうかな」とも思いましたけど。でも僕、初めてなんですよ、海外留学は。精神科で働いていたし、セクシャルマイノリティの友だちなんかもいたから、マイノリティの人のことはある程度はわかっているつもりでいたんですけど。フランスで暮らし始めたら悲しい話、僕は日本人じゃなくて「言葉が喋れないアジア人」。ああ、今、自分が当事者やって。

——そういうきつさですか。

もちろん仲良くなった友だちもたくさんいる。でも働くとか社会に参画するとなると、シビアな問題が出てくるので。手続き一つとっても日本のそれとは違っていて。『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』って映画でも確定申告のときに「英語喋れるやつ連れてこい!」って言われるシーンがあるけれど、まさにあの感じ。ネイティブじゃない人たちの大変さって本当にある。

——橋本さんがパリでピアノを弾いているシーンを見たりもしたので、てっきり楽しんでいるものかと。

日本でも最近増えてるけど、フランスは街中に誰でも自由に弾けるピアノが置いてあって。あれは大学の食堂前に置いてあるピアノなんですけど、人が弾いてなかったし、弾こうかなと。やっぱ楽器はね、本当に臭い話やけど、助けてくれますね。それをやってるときだけ自分があるっていうか。自分を保てる。

その代わりと言っては何ですが、

— treatyougood (@treat_you_good) November 9, 2022

またパリ8大学で歌ってきました。歌詞間違いまくりですけど、毎月パリ8大学の食堂前で演奏するので奮ってお近くの方はご参加ください。この間の女の子とはピアノ友達になりました^_^ pic.twitter.com/7oiC0s8uez

——橋本さんに聞くからには、音楽の話も聞かなければと思っていたんです。音楽と作業療法とのあいだにも何か関係があるんじゃないか、とか。

作業療法は自己表現じゃないから、プロとして患者さんをどうすれば一番良くできるかと考える。一方で、音楽をやっているときは、別に人に聴かせるためではないというか。

ライブなんだから人に聴かせるんだけど、でも聴かせるために作っているわけじゃない。プロとして音楽をやってる人たちはなんと言うか、売るために、リスナーに向けて作るわけですけど。僕はアマチュアだから。誰かを想定して作るんじゃなくて、自分が作りたいものを作って聴いてもらうのが、dOPPOを聴きたい人が聴きたいものなのかなと思ってたから。

だからパリの街でも、別に人がいようと、誰がどう思ってても関係ないっていうマインドが、音楽の場合はありますね。

大学の研究はもちろん楽しいけど、昼間はずっと、日本語で言いたいことを言えないフラストレーションが溜まってた。だからギターを持って夜道を散歩しながら、歌を作ったり。それがなかったら無理やったろうなと思う。音楽はやっぱり自分に寄り添える時間。久しぶりに純粋に音楽と向き合ったなって。

——異国の地で支えになったというか。

僕が音楽やってるのは、自分に作業療法してるみたいなもんやなと思ってて。見に来てくれてる人には、僕を見守りに来てもらっている。そういう意味では、治療する側とされる側の反転みたいなことが起こってる。意外と演者が聴かせてるわけじゃなくて。聴いてもらって初めて、自分が「癒える」ということでもあるし。

やるためにやる、学ぶために学ぶ

——パリで学んだ、その先のことはどう考えていますか?

それこそ冒頭にも言った通り、僕にとっては学ぶこと自体が目的なので。その後どうするかはあんまり考えてない。なるようになるしかならないだろうし、いい縁があるかなと思ってますけどね。面白いところがあれば研究者でもいいですし。臨床に行ってもいいし。

——何か明確な目的があって勉強しているわけではないと。

なんか貧しいですよね、「これの目的でこれをする」とかさ。だから、やるためにやる。行くために行く。大学でも、試験に合格するみたいなものを掲げるから、受かったら勉強しないでしょう。それはゴールが倒錯してしまってるっていうか。僕は勉強するために勉強してる。僕からすると、ゴールは「それをやること」なんです。

——目的を設定した途端、プロセスに目が行かなくなる虚しさはわかる気がします。それにしても、橋本さんはどうしてそんなに勉強が好きなんですかね。子供の頃からそうだったんですか?

子供の頃は全然好きじゃなかったですよ。好きなものは好きやったけど、でもやらされるのがとにかく嫌なんです。今でも後悔してますけど、日本地図の、47都道府県を社会の授業で覚えるんですけど、それを拒否したんですよ。「そんなもん地図を見たらわかる。僕はしかるべきときに覚えるから、そんなものは今覚えなくていい」って。

——だいぶ尖ってますね。

そんな調子だから成績も良くなかったですし。高校でも「これ以上休んだら留年する」っていうギリギリまで休んで、自分の時間として使って。朝、間に合う時間に家を出るんだけど、数学はまだ休めるから、公園でちょっとゆっくりしていこう、とか。

——でもそれは考えさせられますね。「何かのために学ぶ」という人が学び続けることをやめてしまう中で、「学びたいときに学ぶ」「学ぶために学ぶ」と言っている橋本さんは「ずっと学校にいる人生」を送っているわけだから。

そうですよね。6歳で小学校に入って、中学校、高校、大学、専門学校、大学院とずっと学校に行ってたんで。僕の人生ってほとんど学校にいますよ。あんなに「学ぶのが嫌」って言ってたのに、ほとんど学校にいる。完全におかしな奴ですよね。

橋本和樹

作業療法士。パリ8大学・京都博愛会病院。「治療環境を治療する」フランスの精神医学運動「制度を使う精神療法」を研究中。雑誌「精神看護」にフランスでの臨床フィールドノートが掲載予定。

執筆:鈴木陸夫/撮影:金本凛太朗/編集:日向コイケ(Huuuu)