「大卒」とは何か?

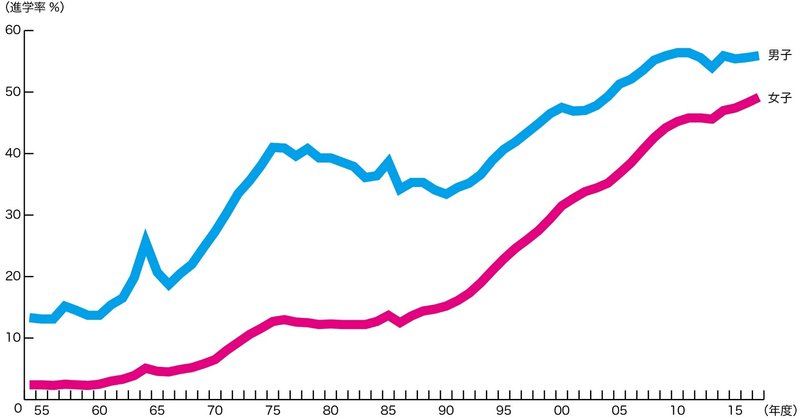

「大卒」という言葉を聞いてあなたは何を思い浮かべるだろうか?過酷な受験戦争を乗り越えた証?人生を優位に切り開くためのパスポート?もし今あなたがそのような想像をしたとしたら、ここから先の記事を読んでほしい(図は男女別大学進学率)。

大学進学倍率

現在、大学進学率は約55%と言われている。実に2人に1人以上が大学に進学する時代だ。あなたの時代はどうだっただろうか?恐らく同年代の3〜4人に1人くらいしか大学に進学できなかったと思う。もしあなたと同年代の人がどれくらい大学に進学したかを知りたければ以下の図を参考にしてほしい。

いかがだろうか?お気づきかと思うが、あなたの時代と違い、ここ10年ほどは2人に1人が大学に進学しており、大卒のインフレとでも言うべき状況が起きている。

定員割れをする大学の増加

大学への進学率が上がった主な要因は言うまでもなく少子化だ。団塊ジュニアのピークを過ぎた1993年以降は18歳人口は減少の一途を辿り、相対的に大学の進学率は上がっていった。

そうした状況の中で2000年前後から急速に定員割れを起こす大学が増え始め、大学は定員を確保するために学力基準を引き下げるなどして対応するようになった。

推薦入学の割合の増加

推薦入学も早期に学生を囲い込む手段として活用された。とりわけ私立大学は80年代には3割を下回っていた推薦枠を45%以上に増やして学生の確保に当たった。2000年ごろから本格的に導入されたAO入試(学力基準を設けない自己推薦入試)もそうした背景の中で拡大していった。

学費の高騰

しかし入学の間口を広げても私立大学の半数近くは定員割れを防げなかった。その大きな要因が学費の高騰だ。

大学4年間の学費は公立で254万円、私立(文系)で396万円、私立(理系)539万円という水準となっており、これが進学を希望する生徒にとって大きな障壁となった。

学歴はお金で買う時代

そのため、かつて過酷な受験戦争を乗り越えた証とされていた「大卒」という肩書も、現在は各家庭の経済力に強く依存する投資先のようになっている(図は世帯年収の分布)。

大卒という肩書の優位性が堅持される一方で、学力の水準は下がり、学費は高騰したことで、一部の大学は学生の質を担保することが難しくなり、大卒という肩書の質も平均して低くなった。

債務奴隷製造工場としての大学

さらに現在、約半数の学生は奨学金を借り入れて大学に進学している。その額は平均324万円(2019年)で、たいていは卒業と同時に返済が開始される(図は奨学金の借入率)。

つまり大卒という肩書きは現在「過酷な受験戦争を乗り越えた証」でも「人生を優位に切り開くためのパスポート」でもなく、ある意味では「親の経済力の証」であり「人生を負債を抱えた状態で始めなければならない足枷」になっている可能性があるということだ。これは本当に本人のため、延いては社会のためになっているのか、私たちは今一度よく考えなくてはいけない。

嬉しいです!