空間コンピューティングの小史2

前回、我々の現実社会である3次元世界をコンピュータで表現する勃興期について触れました。

あのNASAが惑星探査への対応として「仮想空間」で作業するインターフェースを開発し、その過程で外注した企業でも人材が育ってきます。

当時NASAとの提携企業に、VPL Research(VPLはVirtual Programming Language)があります。

創業者のJaron Lanier(ジャロン・アニアー)は、前回登場したフィッシャー同様ゲーム会社Atariからスピンアウトした人材です。

そしてLanierこそが、歴史上はじめてVirtual Realityという言葉を生んだとして、今でも業界では崇拝されています。

Lanierは、前述のNASAエイムズ研究所とのジョイントプロジェクトと別に、独自のVRシステムを開発しました。大体1980年代後半の出来事です。

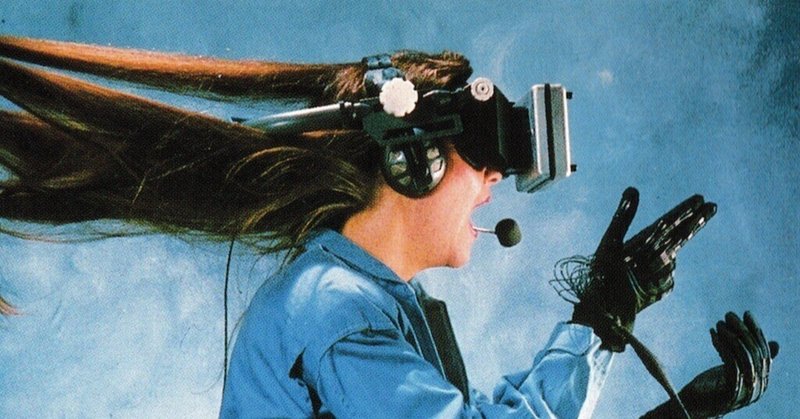

これが歴史上はじめての商業向けVRセットとなります。「セット」と書いた通り、HDMだけではありません。

構成の前に価格を伝えておくと、ざっくり数千万円だったらしいです。(当時なので価格価値考慮するとさらに高いと思います)

このころに日本の電機・ゲームメーカなども関心を寄せ始めており、実際に現Pasonicも導入したそうです。1つだけ当時を振り返った記事を紹介しておきます。

肝心のセット内容ですが、大まかに下記で構成されます。

DataGlove :仮想世界の物体と相互作用できるグローブで6502個のマイコン使用。

EyePhone :ヘッドマウントディスプレイ (HMD) システム。

DataSuit :腕、脚、そして体幹部の運動を計測するセンサが埋め込まれた全身スーツ。

※上記のほかにオーディオ系も。

※タイトル画像は上記を実装したPRイメージ図。

気になるのは上から二つ目ですね☺ 読み方だけで見ればこれが元祖「アイフォーン」ということです。

単にダジャレを聞かせたかったわけではなく、このころからすでにiPhone、そしてそれを生んだあの伝説の男がもう一つの流れで後世の空間コンピューティングの世界に関わってきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?