修正案は、一言でいって、お話にならない

NHKの2023年4月25日16時30分の報道によれば、

外国人の収容の在り方を見直す入管法の改正案について、与野党4党の実務者による修正協議で、与党側が、野党側の求めを踏まえ、難民認定の透明性の確保のため、「第三者機関の設置の検討」を付則に明記するなどとした修正案を示したことが分かりました。

とのこと。

修正案を検討しましたが、一言でいってお話にならない、です。

(2023年4月26日追記・修正)

いくつか追記しました。以下のPDFの波下線部分がそれです。

難民認定・送還停止効

【全般】

小手先の修正であり、全くお話にならない。

【個別】

◇申請者の聴取に当たっての配慮義務(本則修正)

→配慮義務だけなら無意味。何を配慮する?

◇出身国情報の充実、難民調査官の人材育成(本則修正)

→これもやるべきではあるが、掛け声だけに終わる。難民審査参与員も「人格高潔で、人格が高潔であつて、前条第一項の審査請求に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者」とあるが、そうではない人がたくさんいる。

◇「相当の理由がある資料」の審査中の送還停止(答弁)

→これこそ本則にいれるべき!!!

◇61条の2の9第4項第2号から第24条4号カ(印刷物等を頒布する者など)を削除(本則修正)

→実務上、こんな退去強制事由に該当する事例はまずありません。なので、全く影響ありません。

◇61条の2の9第4項第2号の「疑うに足りる相当の理由がある者」を削除(本則修正)

→これは前進とはいえます。

ただ、61条の9第4項第2号後段に該当するのは、以下の二つで、まず、実際に適用される場面はないと言って良いでしょう。

①24条3号の2 公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律違反

です。

刑事弁護は丸々29年間やっていますが、初めて条文を読みました。2002年に作られた正にテロリスト処罰のための法律ですが(アルカイダ対策?)、この20年間でまず適用された事例はないはずです。あったら、大騒ぎになっています。

②24条3号の3 国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者

です。これも過去に適用例のない退去強制事由です。

なので、実際には送還停止効の例外を定める61条の2の8第4項2号の後段は使われる可能性はまずありませんから、「疑うに足りる相当の理由がある者」が削られたくらいで、大喜びするようなものではありません。ここを削ったところで、入管は何ら痛痒を感じないでしょう。

◇審査請求における口頭意見陳述の適正な活用(附帯決議二)

→行政不服審査法を歪めた規定(入管法61条の2の9第6項による行政不服審査法31条1項ただし書の読み替え)により、行政不服審査法が定めるよりはるかに広い、口頭意見陳述の機会を奪う規定自体を削除する必要がある。附帯決議は役に立たない。

末尾貼り付けは2004年法改正時の附帯決議であるが、どれ一つとしてまともにやっていない。

補完的保護

◇ 紛争避難民のみでなく、拷問等を受けるおそれがある者など、真に庇護を必要とする者を確実に保護(附帯決議一)

→附帯決議は役に立たない。「迫害を受けるおそれがある十分理由のある恐怖」という部分がネックになって認定数が少ないということは、橋本直子参考人も述べていたとおり。その部分の解釈が変わらない以上は、こんな附帯決議をつけても無意味。

収容・代替措置

【全般】

・2018年12月10日に日本も賛成して国連総会で採択された国連移民協定(グローバルコンパクト)、2022年11月3日自由権規約委員会の勧告、2023年4月18日の国連特別報告者による共同書簡が全く活かされていない。司法審査、必要最小限の場合の収容、収容の上限設定がされなければならない。

【個別】

◇主任審査官が3月を超えて収容を継続すると判断した場合にその判断を見直す主体を入管庁長官から法務大臣に変更(本則修正)

→ますます形骸化することは間違いない。

◇監理措置制度を適正に活用し、収容が不必要に長期に亘らないよう配慮(附帯決議三)

→附帯決議では何の意味もない。司法審査の代わりにはならない。

◇健康上の理由による仮放免請求の判断の際に医師の意見を聴くなどして健康状態に配慮する義務を強化(「努める」を削除)(本則修正)

→であれば、義務違反に刑事罰を導入したらどうか。

◇監理措置、仮放免制度の運用に当たり、外国人の人権に配慮し、判断の適正・透明性を確保すべきことを規定(附則修正)

→附則も守られていない(在留特別許可)

◇監理人に過度な負担とならないよう配慮(附帯決議四)

→附帯決議は無意味

◇監理人と被監理者の信頼関係の尊重(附帯決議四)

→附帯決議は無意味だし、制度自体が信頼関係を破壊するもの。監理措置制度を作りながら、両者の信頼関係を維持するのは不可能であり、両立し得ない。

◇関係者のプライバシーの尊重(附帯決議四)

→附帯決議は無意味

在留特別許可

【全般】

・前科のあるものを原則排除する部分は削除しなければならない。

【個別】

◇考慮事情の「家族関係」に「(児童の利益を含む。)」を追記し、児童の利益を考慮すべきことを条文上明記(本則修正)

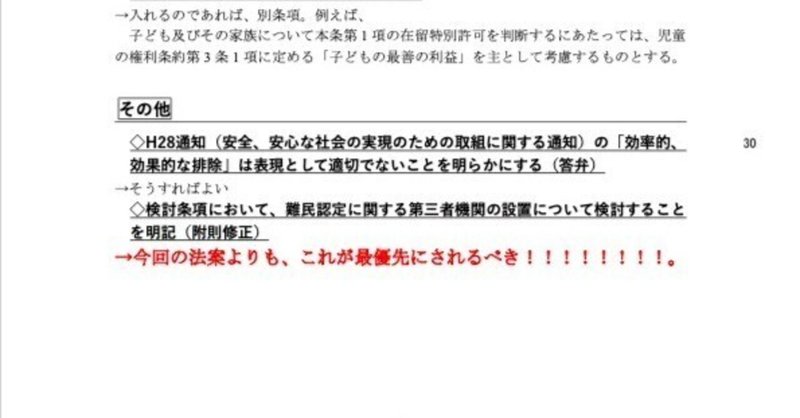

→入れるのであれば、別条項。例えば、

子ども及びその家族について本条第1項の在留特別許可を判断するにあたっては、児童の権利条約第3条1項に定める「子どもの最善の利益」を主として考慮するものとする。

その他

◇H28通知(安全、安心な社会の実現のための取組に関する通知)の「効率的、効果的な排除」は表現として適切でないことを明らかにする(答弁)

→そうすればよい

◇検討条項において、難民認定に関する第三者機関の設置について検討することを明記(附則修正)

→今回の法案よりも、これが最優先にされるべき!!!!!!

別紙

======================================

衆議院 第159回国会 法務委員会 第30号(2004年5月26日)

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 退去強制手続、在留特別許可等の運用に当たっては、当該外国人の在留中に生じた家族的結合等の実情を十分考慮し、画一的な運用とならないよう留意すること。

二 新しい出国命令制度及び在留資格の取消し制度の運用に当たっては、本邦に在留する外国人の生活及び家族関係等に十分配慮すること。

三 難民認定申請者に対する仮滞在許可制度については、第三国を短期間で経由した者や経由国で有効な保護を受けられない者を許可の対象から排除しないように、上陸後六ヶ月経過後の申請の場合も申請者の事情を十分斟酌し実情に即して但し書きを適用するように、仮滞在が不許可となったときも難民条約の趣旨に沿って仮放免制度の柔軟な運用をするように努めること。

四 難民認定手続のより一層の充実を図るため、難民調査官に対する国際情勢等に関する定期的な研修の実施、難民調査官の十分な人数の確保等に努めるとともに、手続の客観性及び透明性が確保されるよう適切に措置すること。

五 難民審査参与員制度については、専門性を十分に確保する観点から、国連難民高等弁務官事務所、日本弁護士連合会及びNGO等の難民支援団体からの推薦者から適切な者を選任するなど留意するとともに、難民審査参与員の調査手段が十分に確保されるよう体制の整備を図ること。

六 難民への生活支援に関しては、十分な予算の確保及びNGO等民間の諸団体との連携の推進に努めるとともに、必要があれば支援体制の法制化なども含め、支援のあり方について検討を行うこと。

七 仮滞在許可制度、難民に対する在留資格の付与、難民認定における不服申立制度等、難民認定に関する各種制度のあり方について、その運用状況を勘案しつつ、必要があれば速やかに検討を行うこと。

=====================================

附 則 (平成二一年七月一五日法律第七九号)

(検討)

第六十条 法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第五十条第一項の許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。

3 法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?