【京都のみ】圧倒的カリスマ 「雪舟伝説」

こんにちはアート王子です!

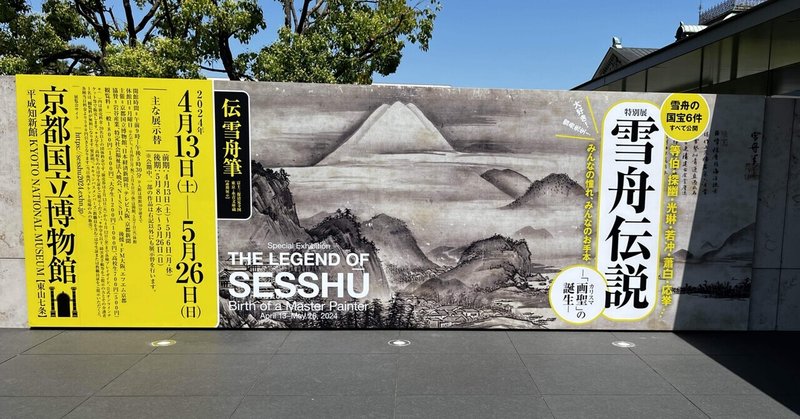

今回は「特別展 雪舟伝説―「画聖(カリスマ)」の誕生―」についてお伝えします!

なんと京都国立博物館限定開催で、雪舟作の国宝が6点全部集結しております。

注目の企画展、めちゃくちゃクオリティ高かったので、皆さんにも共有したいと思います!

開催概要

会期

2024(令和6)年4月13日(土)~5月26日(日)

[主な展示替]

前期展示:2024年4月13日(土)~5月6日(月・休)

後期展示:2024年5月8日(水)~5月26日(日)

※会期中、一部の作品は上記以外にも展示替を行います。

会場

京都国立博物館 平成知新館

どんな展示?

「※雪舟展ではありません」

公式ホームページにそう書かれています。

どういう意味?と思いましたが

雪舟のパワーが後の画家達に影響を与えまくっているので、雪舟を「カリスマ」と崇めて、後に生まれる画家達の絵と共に紹介されている展示になります。とはいえ、第1章から雪舟の国宝6点が全て揃っているという暴れぶりではあります。

第1章で見た雪舟のホンモノに倣った画家の絵がのちの章に出てきます。

狩野探幽、尾形光琳、酒井抱一、原在中、円山応挙、伊藤若冲、葛飾北斎、狩野芳崖などそうそうたるメンバーです。

展示構成

第1章 雪舟精髄

第2章 学ばれた雪舟

第3章 雪舟流の継承-雲谷派と長谷川派-

第4章 雪舟伝説の始まり-狩野派の果たした役割-

第5章 江戸時代が見た雪舟

第6章 雪舟を語る言葉

第7章 雪舟受容の拡大と多様化

※ 撮影不可。

感想

富士三保清見寺図

雪舟伝説。まさに伝説級の人物でした。

雪舟が描いたと伝えられる富士三保清見寺図(ふじみほせいけんじず 富士の松原の風景)/永青文庫

がこの展覧会のキーになる絵です。

「やや左中央に富士山、左下に寺、右に湖と松原」この構図をのちの作家達もお手本にして描いています。

室町時代に生きた雪舟は後の桃山時代や江戸時代の画家に大きな影響を与えますが、それは雪舟(雪舟とされる絵、また雪舟を敬愛する画家の自称◯代目雪舟)の絵が大量にあったからだそうです。

そのほとんどが今は見られないと思うと残念ですが、写本や文章によってその魂は我々が今も見たり感じることが出来るのはまさに伝説の人だからです。

学校で習った「修行時代、足で涙を使って鼠の絵を描いた」という記載が江戸時代にはあった事が分かりました。こんだけカリスマ化しているので逸話だとは思いますが!

徳川吉宗が『毛利家が持っている雪舟の絵巻、手元に置いておきたいわ』と言ったので、狩野古信が模本を2個作り、幕府と毛利家に納められました。毛利家が持つ原本の輸送には通常ルートの海路を使わず、陸路で江戸に向かい、制作中も夕方には藩邸に持ち帰るという徹底したリスク管理でした。

初宮参図巻

僕が1番見てて面白かったのが「初宮参図巻 はつみやまいりずかん」勝川春章筆 似鳥美術館所蔵の作なのですが

女性の結婚、初夜、妊娠、出産、お宮参りを描いた作品です。まぁ、春画です。

寝室に飾られた絵(ほぼ見えない)の足元に「山水 雪舟筆」と書かれた箱があって、『こんなところにも雪舟が出てきますよ』

と言いたい展示なんでしょうけど、致してるすぐ隣にあります。博物館では流石にちょうどいいところで巻物が見えなくなってましたが、僕はこういう"諸事情で隠している"のが大好きなので、図録で確認したらめちゃくちゃ直接的表現で致しておりました。

その後の絵巻でも、執筆中上等、物置上等、青姦上等で何回もヤッてますし、なんなら七福神に輪姦されている夢も見てます。

学芸員さんがそこまで見せたかったのか?と思うけど、ギリギリを攻めてる感じナイスです!

残念ながらネット上でも直接の部分はカットされていました

仏像が一つもない京都国立博物館の特別展の展示は初めてでしたが、ずっと水墨画や資料でも、飽きる事なく見れました。

事前知識が無かったので、音声ガイドを借りたおかげかもしれません。

「とある画家」として山寺宏一さんがナビゲートしてくれます!(山寺宏一さんも声優界の"レジェンド"ですが、僕の中ではドラゴンボールのビルス様、エヴァンゲリオンの加持リョウジです)

巡回はないので、訪れた際はせっかくなので借りてみては!

GWでしたが、混みすぎずスムーズに見れて良かったです!さすが京都、外国の方も多かった。

三十三間堂

時間に余裕があったので京都国立博物館のお隣の三十三間堂にも初めて行ってみました!

平清盛が造進、正面の柱間が33本ある事から三十三間堂と呼ばれる。中には1001体もの観音像と国宝の仏像が前に並べられている。中央に鎮座するのは千手観音像。

このお堂、120メートルあるのですが、端から弓で矢を射る大会?があって、数々の記録と無数の矢の跡が残っています。

実際見ましたが、全く届く気がしませんでした…。カラッとした快晴に線香の匂いが広がって、すごくいい空間でした。

図録

箔押しがめちゃくちゃカッコいいです。

展示スペースの関係で一部しか見れなかったものも見れるのでおすすめです。

おすすめの美術展でした!

雪舟伝説展 すごく良かったです!

「雪舟」の人物名は歴史の教科書には出てきますが、ちょっとでも日本美術にお詳しい方には、それこそ伝説級の絵師達がみんな雪舟の絵を一旦お手本にしてるいるので驚きました。(今の売れっ子漫画家が一旦子供の頃にドラゴンボールの絵描いてるみたいな)

しかもだいぶ先に雪舟は亡くなっているので、それほど残された資料と「雪舟」の影響力が膨大だった事が予想できます。600年ほど経った今も伝説として残っている雪舟パワーは見応えがありました。

巡回しないのは残念ですが、京都まで見に行く価値はあると思います!

深掘り

雪舟は遣明使として48歳の時に明に渡って(けんみんしって初めて聞いたよ)、2年後に帰国しています。

その後、日本に絶大な影響を与える雪舟。注目作を深掘りします。

四季山水図巻(山水長巻) 毛利博物館

国宝の「四季山水図巻(山水長巻)/雪舟筆/毛利博物館」 が手元に欲しい!という徳川吉宗の命を受けて狩野古信が作った「雪舟筆四季山水図巻模本/狩野古信筆/毛利博物館」も国宝になっています。(原本も持っている毛利博物館すげぇ)

本朝画史 京都国立博物館

本朝画史/狩野永納編/京都国立博物館

雪舟の有名な「床に落ちた涙を足の親指に付けて鼠の絵を描いた」というエピソードはここにも書かれています。

江戸時代から既にあったんですね!

四季花鳥図屏風 京都国立博物館

四季花鳥図屏風/雪舟筆/京都国立博物館

この絵に影響を受けたのは、鳥を描かせればピカイチのこの人

竹梅双鶴図/伊藤若冲筆/出光美術館

伊藤若冲です!この鶴の首の曲げ具合、フォルム、完全にお手本にしてますよね。

参考資料 リンク

作品紹介|春画の中の雪舟

— 雪舟伝説 ー「画聖(カリスマ)」の誕生ー【公式】 (@sesshu2024) April 22, 2024

初宮参図巻(部分) 勝川春章筆… pic.twitter.com/MoDJhH3SKP

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?