【仕事 - 思考法】良質なアウトプットを作るためのロジカルシンキングとは 後編②

はじめに

こんにちは。

外資系コンサルティングファーム勤務のKohです。

今回は、「良質なアウトプットを作るためのロジカルシンキングとは」の後編②になり、本テーマでは最後の投稿になります。

ちなみに本noteを円滑に理解するためにも、下記2記事を読んだ上で読み進めて下さい。

前回までの振り返り

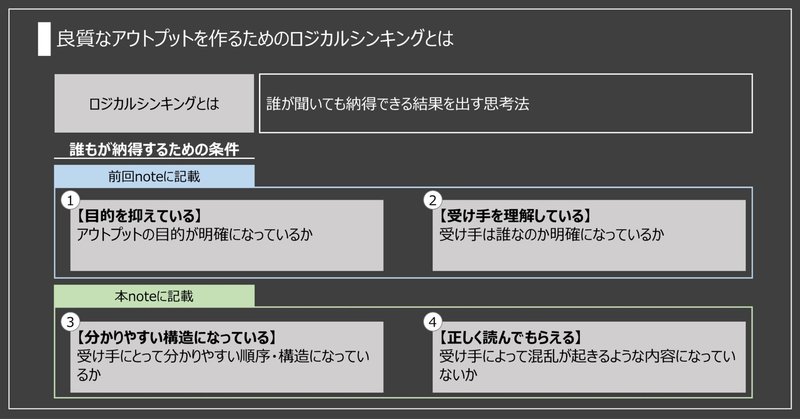

これまで「良質なアウトプットを作るためのロジカルシンキングとは」という話をしてきました。

良質なアウトプットとは、「誰が聞いても納得できるアウトプット」です。

そのアウトプットを満たすための要件は下記の通りです。

目的を抑えている

受け手を理解している

分かりやすい構造になっている

【順序】

マクロからミクロへ

時系列順

重要な事順

受け入れやすい事順←前回までのnoteで記載

【構造】

概要・詳細

原因・結果

事実・意見

グルーピング

正しく読んでもらえる

一文一義

冗長性の排除

意味のない単語の排除

今回のnoteでは、③分かりやすい構造になっているの【構造】から最後までの説明をしていきます。

是非「いいね!・コメント」のほど宜しくお願い致します。

それはではロジカルの世界に足を踏み入れましょう。

③分かりやすい構造になっている

構造

では、「③分かりやすい構造になっている」の"構造"について書いていきます。分かりやすい構造であるためには、以下の4つの構造である必要があります。

概要・詳細

原因・結果

事実・意見

グルーピング

それでは、例と共に見ていきましょう。

(1)概要・詳細

物事を説明する際に多くの人が概要と詳細を混同してしまいます。

では、概要と詳細を分けないと受け手側は聞いている最中に混乱してしまいます。

では、日常のシーンを例にとってみていきましょう。

上司に対して報告するシーンですが、【Before】と【After】を比べてみてください。【Before】でも理解はできますが、脳内で列挙される情報を整理する必要があります。ただ情報が並列で並んでいるだけで、詳細となる情報が多く理解しづらさが増しています。

一方【After】は総額→B区分合計→C区分合計→B区分詳細→C区分詳細の順番になっています。そのため、合計を構成する製品群は2つあってその内訳はB-1…となり、理解しやすくなっています。

これらを一般的にはピラミッド構造という言い方をします。

本題とはそれますが、簡単に下で説明しているので興味がある方は見てください。次のトピックを読みたい方は飛ばして頂いて大丈夫です。

【補足】ピラミッド構造について

これはどこか別資料で説明する機会を設けますが、ピラミッド構造について一部触れます。下の図を見てください。

物事を説明する際には、「結論から話す」という考え方をします。実際にhなす際に「結論を先に話さなくちゃ」という思いが先走ってしまい、そのあとの説明が疎かになりがちです。

最初から最後まで丁寧な分かりやすい説明をするためにもピラミッド構造で話すことが大事です。

よくやりがちなミスですが、【Not Good】の方を見てください。パッと見ると結論→結論①→詳細・補足①…という順番で説明されているので問題ない気がします。ただ、今回結論を構成するためのサブ結論は①、②と2つあります。【Not Good】で説明をしてしまうと、受け手は「これだけで本当に結論が言えるの? / もう1つサブ結論あるって言ってたけどなんだろう」と疑問を持ちながら聞くことになります。

そのため、【Good】の順番で説明する必要があります。

【Good】で説明すると、結論→サブ結論①→サブ結論②→詳細・補足①…と結論を構成する要素を細かく埋めていくので受け手は理解しやすいです。

些細な事ですが、これを意識するだけで受け手は円滑に理解をすることが出来ます。

少し話がそれたので今回の題材に戻ります。

(2)原因・結果

次の構造は「原因・結果」です。

これは特に説明をしなくても理解して頂けると思います。

物事には原因と結果があり、これらも分けて話すことで受け手は理解しやすくなります。

これはあくまでも個人的見解ですが…

【仕事】:結果→原因

【プライベート】:原因→結果

の話し方の方が良いです。というのも話のオチを最初にいう人はいないですよね…笑

「今日は傘を持ってきた」という結果に対し、原因は「朝見た天気予報が雨だった」になります。

原因と結果が1対1の関係になっている場合は理解しやすいですが、そのようなケースは稀です。

1つの結果に対し、複数の原因が考えられ、その原因が生じた原因②があるケースもあります。

原因と結果を混同せずに伝えることで、ないが重要なのかもわかるので意識してみてください。

(3)事実・意見

最後は事実・意見です。

これは、多くの人が日常的に混同して話してしまいがちなところです。

コンサルっぽく言うのであれば「ファクトは明確に」です。

「アウトプットを出す=何か目的がある」です。その目的が、情報の共有なのか、説得なのかと色々あります。

説得する際には”根拠”、つまり"事実"が重要です。

その際に「え、これは事実なの?意見なの?」と相手が混同してしまったら、誤った解釈をしたうえで間違った選択をしてしまうかもしれません。

「事実→意見」の順で、内容をいうようにしましょう。というのも意見というのは、事実に対する意見なので、事実を先に言わないと話の筋道として理解しづらいからです。

誰かに何かを伝える際には、事実と意見を分けて伝えるようにしてください。

(4)グルーピング

「分かりやすい構造になっている」の最終項目は「④グルーピング」です。

グルーピングは文字通り、事象をグループに分けることです。

これもピラミッド構造と似ていますが、情報を並列に羅列するよりも構造化して伝えるほうが受け手は理解しやすいです。

では、自社商品であるヘッドフォンがクレームを受けたことを例にとってみていきましょう。

例にとってみて頂ければ”分かりやすい”と思います。

受け手は、細かいコメント一つ一つを見るかは分かりません。気になるクレームを観たい場合に、自分が気になっているコメントを探す必要があります。

その時にグルーピングされているかどうかで見つけられる容易さは段違いに変わります。

情報量が多いときにグルーピングしてある資料は「分かりやすい」資料になります。

是非意識してみてください。

いかがでしたでしょうか?

「③分かりやすい構造になっている」ということ一つとっても複数の要素があり、これらを意識するだけで段違いに分かりやすいアウトプットになります。

さあ、次は最後の要素「正しく読んでもらえる」です。少し長いnoteになっていますが、最後まで読んで頂けますと幸いです。

④正しく読んでもらえる

良質なアウトプットであるための最後の要素は「④正しく読んでもらえる」です。

「④正しく読んでもらえる」とはどういうことでしょうか?

そのための要素は3つあります。

一文一義

冗長性の排除

意味のない単語の排除

これらの3つだけで相手の誤解なくこちらの意図を伝えることが出来ます。

ラストスパート一気に駆け抜けていきましょう。

(1)一文一義

一文一義。よく文章が長い人がいますよね?それを見ると「結局何が言いたいの?」となってしまいます。

加えて、誤った理解を招いてしまう可能性があるからです。

一文一義では①要点が不明、②誤解の可能性の2つを例に見ていきましょう。

要点が不明な文章は、文章が長くどれが要点かわからない文章のことです。

1つの文で1つの意味になるように注意しましょう。多くの情報量を伝えたい気持ちは理解できますが、過剰な情報を伝えようとすると誤解を生む可能性があります。

そのため。文章は1つの意味を持った時点で区切るようにしてください。

次に誤解の可能性です。「~のように」や、「決して」などの言葉は文章の誤解を招く可能性があります。1つの文章でも句読点の位置を変えるだけで内容が異なる日本語ですから、十分に気をつけてください。

(2)冗長性の排除

2つ目は冗長性の排除です。

冗長な文章というのは、「余分なもの、余剰がある、重複している文章」

です。

では、上司に報告するシーンを例にとってみていきましょう。

まず見て頂ければ文章が短いですよね。7行の文章が5行に短縮されていますし、余分な箇所はカットしています。

長ったらしい文章は、受け手の時間を奪う行為ですし、冗長性の高い文章は読み手にストレスを与えます。

文章は要点だけにし、冗長性の排除にトライしてみてください。

(3)意味のない単語の排除

最後です!ようやくです…

今回の「良質なアウトプットを作るためのロジカルシンキング」の最後の項目は「意味のない単語の排除」です。

それでは、例を見ていきましょう。

【Before】を見ていただいても文章が長いだけで、そこまで違和感はないと思います。ただよく見てみると不要な単語があります。

「一定程度」や「思われる」といった単語です。「一定程度」とはどの程度なのでしょうか?「思われる」というのは主観なのか客観なのかなど、認識が少し曖昧になります。

思い切って削除してください。逆に「思われる」などの曖昧な表現は相手に不信感を抱かせてしまいます。

その他の意味のない単語として以下があげられます。

ある程度

一定程度

思われる

未定である

的な(一般的な…等)

基本的に

でないとは言えない

である可能性がある

普段これらの単語を使っていませんか?実際あの文章は。これらがなくても通じるはずです。今一度文章を見直して無駄のない分かりやすい文章を意識してみてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。良質なアウトプットを作成するためには、これまで書いてきたような内容を意識する必要があります。

コンサルタントは普段これらを意識しながら、アウトプットを作成しています。

今一度良いアウトプットの定義を載せています。

是非参考にしてみてください!

次回の題材は、まだ決まっていませんがコンサルタントに必要なスキルや思考法をこれからも発信していきます。

是非フォローの上、コメントして頂けると嬉しいです!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?