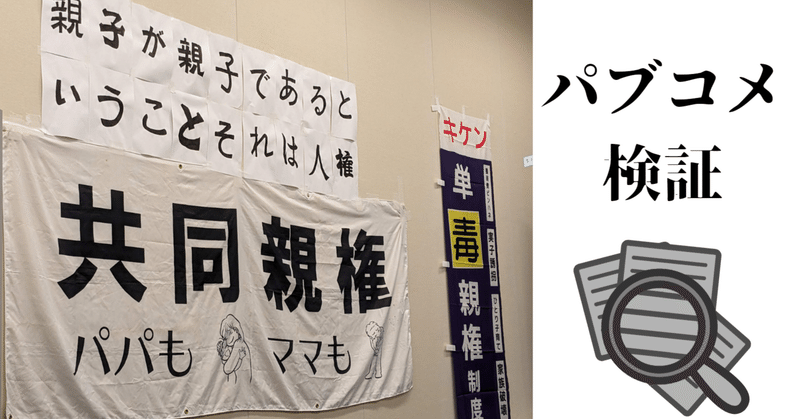

パブコメ検証3~東弁2

ウェビナー盛況

このあとのウェビナー

— RK (@koga_r) March 7, 2023

しかし、未だ電車なう

幼稚園お迎え行ってからの移動して、ギリギリコースかしら

がんばる!

卒園間近でお迎えの機会もカウントダウンなので、こだわった!! https://t.co/bTKlrK6j4Y

女性法律家協会も甲案

日本女性法律家協会のパブコメ公開https://t.co/yOsiUmCxBw

— RK (@koga_r) March 8, 2023

パブコメ検証していく

親権者の選択

以下は、仮に試案1で【甲案】に賛成した場合の検討結果である。

1 【甲①案】について

試案1に対する【理由】で述べたとおり、父母の離婚や認知の場合に、父母の双方を親権者とすることを認めることは相当であるが、【甲①案】は、 これを原則とするものである。父母双方に養育されることが子の最善の利益 にとって重要だと考えれば、離婚後は共同親権を原則とし、共同親権が不適 切な場合にのみ単独親権とするという規律にも一定の合理性はあろう。実際、 離婚後共同親権を採用する諸外国では、共同親権を原則とする法制を採る国が多い。しかし、協議離婚の多いわが国では、離婚の際にも当事者の力関係が影響するという指摘もあり、そうだとすれば、当事者の申し出等によって 不適切な事案を排除できるか、疑問がないわけではない。また、DVや虐待事案に対しては、親権喪失・親権停止制度等で対応するとしても、それだけでは限界があるだろう。現行の離婚後単独親権制と比べてあまりにもドラスティックな改正といえる。さらに、「一定の要件」の内容も明らかでない。

2 【甲②案】について

【甲②案】は、父母の離婚の場合に、父母の一方のみを親権者とすること を原則とし、一定の要件を満たす場合に協議又は家裁の審判により、父母の 双方を親権者とすることを認めるという提案である。家族の形態が多様化す る中で、離婚等の場合に父母双方が親権者となることも、オプションの一つ として認めるものであり、現行法からの一定の連続性も認められる。 他方で、父母双方が親権者となる可能性を認めつつ、離婚後は単独親権を原則とするという理論的な理由が明確でない。DVや虐待の可能性も挙げられるが、離婚する夫婦のすべてがDV事例ではない以上、説得性に欠ける。 また、ここでも「一定の要件」の内容が明らかでない。

3 (注)前段の【甲③案】について

(注)に記載された【甲③案】は、一律の要件や基準を設けず、父母の協 議や家庭裁判所の審判において様々な事情を考慮して決するという定めを提 案している。規定の明確性という点では、【甲①案】や【甲②案】に及ばな いものの、双方親権と単独親権のいずれとも原則を定めず、子の最善の利益 を基準に適切な定めをするという提案である。具体的な基準を定めないこと で、かえって個別の事案に対応した柔軟な解決を指向することができ、適切 だといえる。 他方、(注)後段の考え方は、【甲①案】や【甲②案】のような一定の基準を設けるべきという考え方である。確かに法規範として明確さが増す点で好ましいとはいえるが、そのような要件や基準がなければ、父母の双方を親権者とするか一方のみを親権者とするかを適切に判断することが困難であるとまではいえないだろう。

1 試案3(1)については、【B案】に賛成する。

2 試案3(2)アは、監護者の権限を明確化することには賛成するが、その内容については(注2)後段のような規定を置くことの当否も含めて検討すべき である。

3 試案3(2)イについては、【β案】に賛成する。

4 試案3(3)は賛成する。ただし、家庭裁判所のリソース、インフラの大幅な拡充が不可欠である。

5 試案3(4)については、【Y案】に賛成し、その場合、【α案】と同様の規定を置くことに賛成する。

6 (注1)の複数の考え方のうち、③の考え方に賛成する。他方、「主たる監護者」を定めるという考え方については反対する。さらに、父母の双方が親権者となった場合の「監護者」等の権利義務の内容について引き続き検討することにも賛成する。

7 (注2)は賛成する。

8 (注3)については、検討には値するものの、解釈に委ねることに賛成する。

9 (注4)は、試案3(2)イにおいて【γ案】をとらないので問題とならない が、仮に【γ案】を採るのであれば、裁判所が当該事項について定めるとい う考え方に賛成する。

10 (注5)は賛成する。

11 (注6)は賛成する。

1 試案3(1)について 父母の離婚の際に父母の双方を親権者としたうえで、【A案】のように、 必ず父母の一方を監護者と定めなければならないとすると、試案3(2)アのような規律を設けた場合、身上監護に関する一定の事項はもっぱら監護者のみが行うことになる。確かに離婚後に共同親権を選択した場合、実際に子と同居してその監護・教育をするのは父母の一方のみであるが、父母が子の養育に責任をもって関与しようとする場合、父母が子の監護を分担して行う余地を一切奪ってしまう【A案】は相当とはいえない。 他方、海外で採用されている離婚後共同親権の実質は、共同監護(joint custody)であって、子が夏休みや週末を別居親のもとで過ごすなど、「多様 な形での養育の分担ということが実践できている例は多」い、という指摘もある(法制審家族法制部会第 14 回会議議事録 31 頁[落合恵美子委員])。そうだとすれば、わが国でも離婚後共同親権を選択した父母が、真摯な合意に基づき子の監護の分担を希望したとき、それを可能とする法制度を用意しておく必要はあるというべきである。したがって、子の共同監護を可能とする 【B案】が相当である。

2 試案3(2)アについて 本提案は、離婚後の父母の双方を親権者と定め、その一方を監護者と定めた場合、監護者は、子の監護に関する事項(民法第820条から第823条までに規定する事項を含み、第824条に規定する財産管理に関する法定代理権や同意権を含まない。)を有するというものである。 従前、離婚において親権と監護権を分属した場合、指定された監護者の権限としては、親権から財産管理権や法定代理権を除いた身上監護権と言われており(我妻榮『親族法』(有斐閣、1961 年)144 頁)、本提案もこれと同様の考え方を採用したものと考えられる。もっとも、監護者は、子の日常的な監護・教育に関する事項を決定することになるが、そのような事項に関する法定代理権が認められないと実際の監護に支障が生じる。実際、子の財産管理に関する事項を、①重要な事項と②それ以外の日常生活に関する事項に区分した上で、②についてはその法定代理権も含めて監護者が行使すべきとする見解もある(部会資料 16-2・7 頁、補足説明 22 頁)。そこで、上記のような考え方の当否も含めて、子の日常的な監護・教育に関する法定代理権も監護者の権限とすることができないか、検討すべきである((注2)後段参 照)。

3 試案3本文(2)イについて 離婚後等も父母双方が親権を有することを選択し、かつ、監護者が指定さ れた場合の親権行使の態様についても、父母が共同して親権行使をするとい う【γ案】が理想であろう。しかし、離婚後等の場合、父母は別居している のが通常で、父母間の意見が合致しないことが多くなり、子に関する決定が いつまでもされなくなるとすると、かえって子の利益が損なわれることになりかねない(部会資料 13・31 頁)。そこで、このような場合には、親権の共同行使よりも緩やかな規律を採用すべきである。 そして、その場合の規律であるが、監護者が単独で親権を行使した内容を他の親権者に事後的に通知するという【α案】では足りず、事前の協議を必要とするが、監護者でない親権者があたかも「拒否権」を有するような事態を回避するため、協議が調わないとき等は監護者が単独で行使できるという【β案】を採用すべきである(補足説明 30 頁)。双方決定の対象事項には、未成年者の養子縁組の代諾も含まれるが、この例のように、監護親が決定したうえで他方に事後に通知したのでは、双方関与の実をなさないものもあるからである。 もっとも、【乙案】に賛成する立場からは、離婚後共同親権が問題となる対象事項は、居所の指定、医療、進学だと思われるが、居所指定は監護親と合わせることになり、医療は医師が決め、進学については子の意見を重視すべきであるから共同親権と言っても意味がない、という意見もあった(本意見書 14 頁)。

4 試案3(3)について

監護者の定めがない場合は、現行法と同じ状況だから、現行法の規律を維 持する試案3(3)アの提案に賛成する。そのうえで、父母間で協議が調わない とき又は協議ができないときは、その意見調整の方法を定めておくべきだか ら、家庭裁判所が当該事項について親権を行う者を定めるという試案3(3)イ に賛成する。そして、以下の論点を法制審議会のテーマとすることには賛否 両論あるが(補足説明 2 頁、本意見書 4 頁)、時機を失することなく対応するために、家庭裁判所のリソース、インフラの大幅な拡充が不可欠である。 5 試案3(4)について

子の居所指定権は、身上監護権の一つと解されるから、監護者が指定され た場合には、監護者が居所指定権を有することになる。しかし、父母が離婚 した場合の非同居親にとって、子の居所に関する情報は、親子交流等をスム ーズに実現するための重要な情報である(補足説明 36 頁)。そうだとすれば、 監護者が指定された場合でも、監護権を有しない親権者に対し、居所指定に何らかの意味で関与させるべきである。もちろん、監護者と監護権を有しない親権者との意見が対立した場合の調整について裁判所等に関与させると、 監護者による適時の決定を妨げるおそれがある。そこで、監護者が子の居所指定・変更の決定をした場合は、監護者が監護権を有しない親権者に対し、 事後的に通知をすれば足りると考える(部会資料 16-2・27頁)。 6 (注1)について (注1)の複数の考え方のうち、③の考え方に賛成する。親権者の選択における【甲③案】と同様に、具体的な基準を定めないことで、かえって個別の事案に対応した柔軟な解決を指向することができ、適切だといえるからで ある。他方、「主たる監護者」を定めるべきものとする考え方については、 現在の提案では「主たる監護者」の権限等が不明確なので、賛成できない。 さらに、父母の双方が親権者となった場合の「監護者」等の権利義務の内容についても、現行法のもとで親権と監護権を分属させた場合の監護者の権利義務の内容も明確とはいえないことから、それとの比較も含め、引き続き検討することには意味がある。

7 (注2)について

上記2で述べたとおり、子の監護に関する事項は広汎であり、その性質上、 父母双方が関与したほうが好ましいものもある。その意味で、上記2のように監護者の権限を硬直的に考えず、柔軟な対応を可能とする明文の規定を置くことは検討に値する。

8 (注3)について

【β案】を採用した場合に、その規律に対する違反への対応については、 様々な態様があり得ることから、解釈論に委ねるべきである。

9 (注4)について

(注4)は、そもそも試案3(2)イにおいて【γ案】を採らないので問題と ならないが、仮に【γ案】を採用した場合、父母の意見が対立する可能性があるため、第三者である家庭裁判所が決するという考え方が相当である。

10 (注5)について ここでも、父母の意見が対立する可能性があるため、第三者である家庭裁判所が決するという考え方が相当である。

11 (注6)について 上記 10 と同様、賛成する。

親子に優しい世界に向かって,日々発信しています☆ サポートいただけると励みになります!!いただいたサポートは,恩送りとして,さらに強化した知恵と工夫のお届けに役立たせていただきます!