フレンドリーペアレントルール文献

議事録読み終え、小休止はさみ、今夜はウェビナー

気になるところを確認していきたい

そんな折、図書館によって、久々の文献探しでの学び

山口亮子教授による、フレンドリーペアレントルールによる裁判例の紹介である

松戸判決で覆って消えたんじゃないの?ではなく、実は、平成15年の審判例で導入され解決した手法が、フレンドリーペアレントルールであった

子どもの利益を決定する比較考量の要件は種々あるが、本件ではそのほとんどを検討項目に挙げている。まず、愛情、監護に対する意欲、住環境、監護養育能力、経済面を挙げ、父母間で大差がないことを認める。そしてこれまで有力な要件とされてきたのは継続性の原則と母親優先の原則である。しかし、継続性の原則については、特に実力による子どもの奪取を誘発することになる「奪った者勝ち」を支持しないためにも、また現在の監護が子の福祉に反しない限り現状を維持するという明白性の基準に陥らないためにも、今日ではそれは絶対的な基準とはされない傾向にある。本件も、出生時からこれまで母親が主に子を監護養育してきたことを理由の一つとして、別居後二年間の父子生活を重視しなかった。しかし、この主たる養育者の原則を用いることは、母親優先の原則を適用することにつながる恐れがある。女性は家庭で育児、男性は外で仕事という性別役割分担意識が未だ残るわが国においては、主たる養育者の原則は母親優先の原則を用いることと変わりはなく、父親が監護権を得る可能性を自動的になくしてしまう。近年、母親に母性があるという考えは父権社会のイデオロギーが作り出した幻想であることが主張され(E・バダンテール『母性という神話』・・・)、またアメリカでは平等保護条項違反として早くから母親優先の原則は否定されている。これに対しわが国では依然として母親優先の原則がとられる現状にあり、本件は母親の「母性」や「細やかな愛情」という表現は用いていないが、母親への思慕をことさら強調することはジェンダー・バイアスに縛られた観念と見ることもでき、再考の必要があろう。

・・・

さらに、本件が別居後子どもと父母との交流を重視している点を評価する必要がある。どちらが監護者となれば子どもが父母双方と交流することが可能になるかという、アメリカでとられているフレンドリー・ペアレント・ルール・・・を用いた本件は、非常に有効である。面接交渉取決めは、離婚時はもとより別居中においても裁判所の決定事項となっており・・・、判旨が述べるように、子どもが人格的に成長していくために面接交渉は子どもの利益のために必要なものである。この面接交渉をスムーズに調整するために、他方親に友好的な親を優先した判断は今後の裁判に大きな影響を与えるものとなろう。

監護者基準としてのフレンドリー・ペアレント・ルール

山口亮子

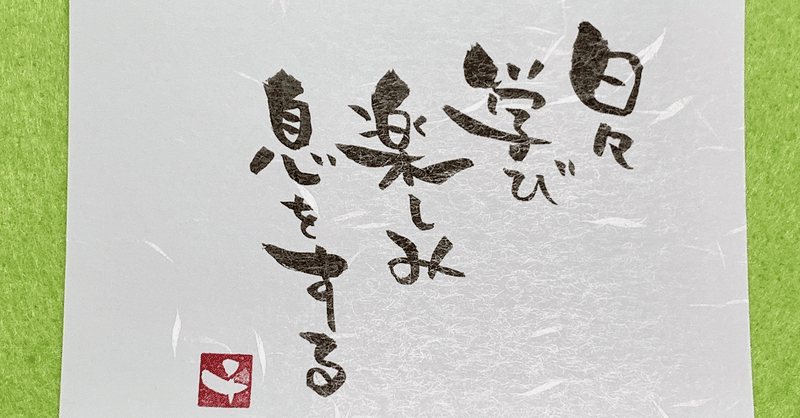

図書館での研究、大事!

親子に優しい世界に向かって,日々発信しています☆ サポートいただけると励みになります!!いただいたサポートは,恩送りとして,さらに強化した知恵と工夫のお届けに役立たせていただきます!