人類がシーラカンスに笑われる日

深海にひかれます。

想像もつかない過酷な環境の中で、独自の進化をして生き続ける生物たち。

古代から綿々と。少しずつ体の仕組みや生態を変えて環境に適応してきた生物たち。ダイオウイカの目に見下されているかのようで、人類の小ささを感じ、そのような人類の大先輩と自然への畏敬の念がこみ上げます。

あるときこんなタイトルの本をみつけました。

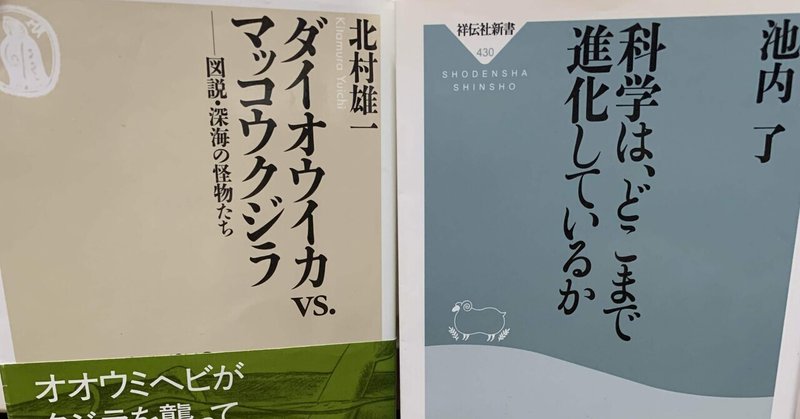

『ダイオウイカvs.マッコウクジラ』

帯には「オオウミヘビがクジラを襲っているのではない。クジラが美味しくいただいているのだ!」と。

こんな本を見つけたらそりゃ手に取ります!

深海生物に遭遇した人々が想像力のままに伝説の怪物(オオウミヘビやニューネッシーなど)を生み出したこと、わかっていない生態のこと、解明された謎について興味深く書かれています。

こんな本、面白くないわけがない!

ワクワクしながら読み終え、やっぱりマクロ視点に立つには生物学的アプローチが一番だなと思います。人類の抱える問題を、人類を取り囲むもっと大きな世界から俯瞰してみるのです。

さて、深海生物の面白さはここでは語りません。

(ぜひ本を手に取ってお楽しみください)

とても興味深い話をひとつ紹介します。

シーラカンスは生きている化石といわれる通り、3億5000万年も(見た目の)姿を変えずに深海に生息しています。最初は深海ではない多様な場所で暮らし、環境に合わせてさまざまな進化を試みるが(たとえば泳ぐために尾びれを大きくさせたり)、次第に深海と一部の海域に追いやられ、淘汰された結果、同じ姿かたちで生き延びることになりました。(中身は進化しているらしい)

シーラカンスは3億5000万年に及び、生存競争で不敗なのです。

生存競争とは、生物の淘汰とは?

生物を淘汰する基準は生存競争で決まる。(略)

(注:生存競争とは)狭い部屋の中で皆が風船をふくらませているようなものだ。狭い部屋の中で押し合う風船は、一見すると釣り合いが取れていて、平和な棲み分けができているように見える。しかし、これは見せかけの平和である。私たちの平和条約がそうであるように、平和とは軍事力の均衡だ。つまるところ平和とは戦争の一種でしかない。だからちょっとでも圧力を弱めるとたちまち周囲の風船におしつぶされて負けてしまう。

こうして生物は栄枯盛衰してきた。次々に新しい種族が生まれて、既存の圧力を押しのけて成長し、あるいは古い種族が生存競争の中で押しつぶされて消えて行った。

生物の淘汰はそのまま人類(国家や民族)の歴史です。

シーラカンスのように進化を試みるか、そのままの姿でニッチ(生息空間)を奪われるか、いずれ滅びるのか。

平和を保つには風船の圧力を保つことです。その方法は、他国の風船を武力で割りに行くことだけではなく、風船の中身を空気でいっぱいにしておく(例えば産業/技術/外交など)ことも考えられるのではないかと思います。

生物学目線だと、人類が滅びていくのをシーラカンスが深海で笑いながらみていることでしょう。

いずれシーラカンスは滅亡するだろう。

とはいえ、少なくとも私たちホモ・サピエンスの敗北よりは後だろう。私たち人類は進化の速度が異常に速かった。これは私たちの進化が生存の必然というよりは、むしろ不安定な要因で推進されたことを暗示している。私たちはいずれ、私たちを人間たらしめる知性を自ら、速やかに放棄するだろう。

これに連想して、人類が滅びる原因を思い出しました。

『科学は、どこまで進化しているか』という本では、はっきりと3つの原因を示しています。

1.自然大変動による絶滅

例えば恐竜を滅亡させた隕石の衝突など。

…これは億年の単位で起こっていて、前回は6500万年前だから、このような事件で人類が絶滅する可能性は低いとのこと。

2.遺伝子の劣化による絶滅

DNAの遺伝子は変異を繰り返しゆっくり劣化していき、400~500万年で自然淘汰されるのではないかという説。

…人類の起源が猿人であるならば600万年を超えるが、ホモ・サピエンスとするなら、まだ20万年くらいしかたっていないことになる。

…しかし、人類は近代以降に多くの化学物質を使い放射線などを知らぬ間に浴びたり、数多くの耐性ウイルスや耐性菌を作り出しているので劣化は早いと考えられる。もしその速度が自然の生物に比べて20倍なら、とっくに400万年分の老化になっていないか?

3.人類がバカであるための絶滅

核戦争、地球の気象変化、資源獲得戦争

…これについては・・・?

私がもっとも心配するのは、欲張りで、向こう見ずで、先行きのことを考えずに自分の利得だけを考える、そんなバカな人類であるために絶滅してしまう危険性があることだ。

このまま人類の知的レベルが変わらないとすれば、数百年先には必ず絶滅の時を迎えるのではないだろうか。

この本では、天文学者・宇宙物理学者の著者が、宇宙/生命/物理といった科学全般のことを、広い知見で解説してくれています。各テーマごとに記載しており、科学と人類の関わりも扱っています。

地下資源(石炭、石油など)への依存に警鐘をならし、地上資源(風力・水力・太陽など)への転換を訴え、原子力は人類の手に負えるものではないことも言及します。

地球上のすべての営み(原子力発電と原爆と水爆を除く)は、原子が結合したり解離したりする「原子反応(「化学反応」とも言う)」で起こっており、出入りするエネルギーを温度に換算すると、せいぜい1000度までで、人間の体温の36度(絶対温度にして309度)が普通である。人間の生命活動は化学反応で成り立っているからだ。(略)

原子炉や発電機など、すべての器具も1000度の世界の化学反応で作った製品であり、結局のところ、1000度の化学反応の技術で、1000万度の原子核反応の世界を操作していると言える。原子力発電の一番の危険性は、まさにここにある。

ホットミルクをつくるために、耐熱温度20度のカップにミルクを入れてレンジで温めようとする人がいるだろうか?そういわれると、原子力利用の是非は感情論ではなくなります。悲劇を繰り返さないために「レンジにいれないでください」「NO」と書くことすら長い時間がかかり、読めない人たちもいるのが現状です。

しかし、著者はなんとか人類の滅びを長引かせる方法も書いています。バカな人類の中にもこうした賢明な人たちがいるのは明るい希望です。そして幸いなことに我々にもできることはありそうです。

私は地下資源文明から、地上資源文明に切り替え、欲望を抑制し、自己を確立し、地産地消に徹し、過剰な科学・技術に毒されない、そんな生き方を100年以内に発見すれば、人類の滅びは、遺伝子の悪化まではもつのではないか、と思っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?