氷河期世代、保育士になる

私は一般企業で働いています。保育関係の仕事をしていません。

それなのになぜ保育士の資格を取得したのか?を書いてみます。

(もし、どういう試験なの?が気になる方は⇒

目次『保育士が勉強すること』からご覧ください)

私の体験を少し。

私は大卒で比較的環境にも恵まれていたとは思います。学校を卒業後なんとか新卒入社で就職できましたが、当時は就職氷河期と言われていました。

最初の会社から転職後ずっと派遣アルバイトで生活していました。

その場しのぎの短期雇用や工場勤めをしていたこともあります。

この間の生活の不安定さといったら…。

同年代でしっかり就業している方もいるので、すべてを時代のせいにする気はありません。自戒もあります。

しかし、産休明けの就職活動のハードルの高さは思い知りました。

産休中にビジネス資格を取得しTOEICも高得点でしたが断られたことも。(後で気づいたのですが、幼児は体調を崩しがちなので急な休みを敬遠されていたのでは…?)

また、いくら資格を持ったところで、イケている就職先が選べるわけではありませんでした。職歴が重要だからです(この人は正社員で働いた期間が短いなあ。アルバイトと派遣では十分なスキルがないだろう。と思われていたのでは…?)

幸い私は家族に(子どもの世話や家事を)協力してもらい、現在は正社員として働くことができていますが。

生活に合わせた働きやすい環境や家事育児の役割分担など、社会のしくみが変わらないと、ずっと女性の就職が難しいように思います。

資格を持つ意味ってあるのだろうか?

私は趣味で資格を取りたいタイプではないので、

つぎの条件を満たすものだけ資格取得をしようと考えています。

A・就職に役立つもの

B・スキルを証明してくれるもの

C・自分を表せるもの

いままで取得したものはAやBのように仕事で役立つものでした。

A・就職に役立つもの

kintone転職という言葉をチラホラききます。

業務改善のためkintoneを利用する会社・関連サービスを提供する会社が増えてくる中、知識に長けている、業務改善の手腕をもっているなどkintoneを扱える人材のニーズが生まれています。

kintoneには認定資格があります。資格のレベルによってその人の知識量が測れます。(他の認定資格も同様だと思いますが)

また、その人の資質(個人で受ける場合、安くない受験料を支払って自己研鑽していること)がわかります。

サイボウズパートナー企業は認定資格者数を公表しているので、その会社の評価や信頼性、kintoneへの意気込みもわかります。

このため、資格を持っていると就職に有利なものの代表だと私は思います。

(ここだけの話、kintoneを使うなら認定資格は持っておいた方がいいですよ!)

B・スキルを証明してくれるもの

簿記は、資格取得をしておいてよかったと思います。実務で日商簿記2級がいるかは業種によって微妙ですが、どうせなら頂点まで網羅するのがいいです。(簿記論など)

税理士になるわけでもないのになぜか受けてみたくなり、税理士試験に挑戦したことも。箸にも棒にも引っかからない点数で終わりましたが、企業会計原則まで知ることが出来て良かったです。

余談ですが真夏の税理士試験が過酷なことも体感できました。汗だくで会場に行き会場が開くまで暑い廊下で待って…とても参考書なんか見られない💦

(あんな夏フェス、もうこりごりです。真剣に受けてる方、頭下がります…)

こちらは(私の体験上)就職に役立った実感はありませんが、会社にいる中で自分のやる気と能力を証明できるものとしては有効だったと思います。

その知識をもっていたことで業務理解もありました。

※さらに余談ですが、簿記をわかりやすく教えてもらったサイト

日商簿記1級 本質講義(←これは1級の話ですが企業会計原則のこと)

https://pro-boki.com/lecture-guide

C・自分を表せるものが私にとっての保育士です。

いま関心があるのが、子どもの育ちです。

子どもたちが、生き生きと成長できる環境を作りたい。

自分の子どもも含めて、幸せに育つ方法を模索しているところです。

CoderDojoを開設したいなと思ったり、クラブのようなものを考えたり、企画の段階でまだ具体的な活動はありませんが。

何をするにしても、この人は子どものことをわかっているのかな?安心してみてもらえるのかな?といった不安は出てくると思います。

『私は子どものことを考えています!』と言ってもあまり伝わりません。

そのとき保育士があるかなと思ったのです。

・実務経験不要で受けることができる。(多少の条件差はあります)

・テキストをパラパラみると結構面白そうな内容。

・専門的な知識はあまりなし、選択問題でいけそう。

必須でないけどあったらいいな。

軽い気持ちで勉強してみることにしました。

※保育士試験に謎の手ごたえを感じた理由

妊娠後にもらう”母子手帳”には様々なことが書いてあります。

母子の記録、子どもの体調~成長~食などの知識

ここから得る知識の量。初めて知ることも多く、短時間で習得します。

母乳がお母さんの血液から作られるって学校で習った記憶ありません。

以前、同じく派遣社員だった女性が「育児と同じ知識で保育士とれそうだから勉強する」と資格を目指していました。

当時は保育士になる気もなかったのでへえと思っただけでしたが、今このことを思い出しました。たしかに、発育と食については経験済でした。

親になると育児について様々な知識を「急に」得るのだなあと思います。

親であるには、知識のインプット・実践・反省・検証といったPDCAを常に繰り返すのですね。

🍎保育士が勉強すること

では何を勉強したのか。備忘録的に書いていきます。

(科目が多すぎて頭の中ごちゃごちゃでした)

①保育の心理学

②保育原理

③子ども家庭福祉

④社会福祉

⑤教育原理

⑤社会的養護

⑥子どもの保健

⑦子どもの食と栄養

⑧保育実習理論

保育の歴史、教育の歴史、子どもの発達の知識、国内外の子どもの権利、国内の法体系、社会福祉の種類、子どもの健康と食の管理、保育場面でのケアについてなどなど…

内容が被るものも多く、正直1回目の試験では区別がつかず、合格したのがどの科目かもピンときませんでした。

実技試験はいずれか2つを選択

①音楽に関する技術

②造形に関する技術

③言語に関する技術

試験についても書いておく

勉強法

私は独学でテキストを購入し、あとはアプリで過去問題を解いていきました。あまり費用もかけたくなかったし、合格までの期限を決めていなかったのでこれで十分でした。

テキストは本屋でパラパラとみて一番気に入ったものを選択。

イラストが可愛いこと、ちっちゃい補足がついてるなど。

(そういえば簿記もイラストが可愛いで選んでいたなあ…)

気に入ったものだったらなんでもいいです。

アプリは検索するといくつか出てきます。そのうちの1つをダウンロードしてずっと使いました。作ってくれた人ありがとう!

スマートフォンアプリの良いところは

・自分の解いてきた問題を記録して何度も間違えたものを繰り返す

・スキマ時間で手軽にできる

・勉強するやる気スイッチのハードルがさがる

ま、どの勉強法がいいかは思い切り個人差がありますね。

申し込みはガイドを取り寄せて書類を送付。

初回は証明書とかいろいろ準備がありメンドクサイ…。

一部オンラインでもできました。

※令和5年から受験申請もオンラインでOK

※詳しくは全国保育士養成協議会のサイトを。

🍎筆記試験はどんなかんじ?

一回テキストで内容を流し見したら、そのあとは過去問をひたすら解く。

国家資格・選択式の場合、私的にこれが一番よさそうです。

問題を解きまくる、広く浅くは資格をとるときの勉強法です。

教育の歴史で、デューイに興味を持ったり深堀したいのをこらえて…

子どもがいると(とくに子供が小さいと)隙間時間しかなくなりました。

勉強のためのまとまった時間が作れません。

そのため隙間時間で勉強できる過去問アプリはオススメです。

(結果)

1回目で半分の科目合格

…最初から全合格は狙ってなかったので結果オーライ。

2回目で残りの科目合格

…正直全合格は考えてなかったので、次に進めてほっとしました。

得意な科目とギリギリな科目がわかりやすい(60点が合格ライン)

🍎実技試験を受けてきた

・今回筆記が全部受かると思っていなかったので、通知が来てからあわてて試験要綱を見ることに。

事前に選択したのは2つ 絵とお話。

②造形に関する技術

③言語に関する技術

○造形に関する技術

保育園の描写ができること

練習として、持っていた絵本「どんぐりむらのほいくえん」に保育園の様子が書かれているので、これを模写することに。

どんぐりむらシリーズ、お気に入りです。

絵をちゃんと描くの、何十年ぶり?

子どものころは自分は絵が得意と思っていたけど…よくわからない。微妙。

いままで過ごしてきた公園や子どもの様子をどんなだったか思い出しながら描いてみた。絵本との違い(楽しそうな描写、落ち着く色使い)をひしひしと感じる…。

○言語に関する技術

絵本のストーリーを3分以内で語れること

練習として、持っていた絵本「さんびきのやぎのがらがらどん」を話しやすいように簡潔にまとめて覚えることに。※

お題の中から1冊を選ぶのだが、子どもと公園で遊んでた時にこの本のトロルのマネをしたことがあって、これでいけると直感。

まあ、子どもに本読みもしているから経験値は大丈夫でしょう…

※『さんびきのやぎのがらがらどん』

『がらがらどん』という同じ名前の三匹のヤギが、山の上に行くために怪物トロルのいる橋を渡る様子を描いた話。小さいヤギから大きいヤギと順番に一匹ずつ渡る、繰り返しのところが面白いのかな…?何もしてないトロルをやっつけてしまう理不尽な感じも…

『やぎたちは とても ふとって、うちへ あるいてかえるのもやっとのこと。もしも あぶらが ぬけてなければ、まだふとっているはずですよ。そこでー

チョキン、パチン、ストン。

はなしは おしまい』

最後の箇所、なんど読んでも意味不明…(なので試験ではカットする)

試験当日

実技試験1・描写(絵を描く)

・問題と解答用紙が配られる定番のスタイル。

絵を描く試験はじめて、と思いつつ、問題を見てみると結構しっかり課題が書いてある。

・事例(保育の場面)が具体的に書かれていて、それに沿ったお題がでる(今回は、雨の日に園庭で遊ぶ様子。子ども3人以上を描くなど)

・構図を考えすぎてだいぶ時間を費やしてしまい、残り5分でいそいで色塗り!相当雑な仕上がりに…

実技試験2・表現(物語を語る)

・待っている間、演劇のオーディションみたいだと吹き出しそうになるのをこらえる…

・子どもがいる想定で椅子が2つ置かれた試験の部屋

・それなのに部屋に入ると面接官が無表情すぎ…(子どもへの本読みはこんな雰囲気じゃないはず!)

・そのため緊張すぎて話につまる…

・辛うじて子ども(の絵)の方を見ることは忘れずに、大きな声で。

⇒なんとか合格できたみたいです。

後日談

実技試験の手ごたえはやや怪しい感じでしたが。

人としての基本があるかという点を問われていたと開き直ることに。

だいたい、素人が書いた絵を評価する(色塗り必須)のだから上手下手は、関係ないはずです。

色遣いや絵の感じで心になにか抱えていないか(子どもに接する人として大丈夫か問われていた?)を調べる目的だと考えました。

また、絵本をどのくらい子ども向けを意識して配慮して読めるか?といった子どもへの接し方を見られていたのではないかと考えています。

子どもと接してきた経験が生かされることって試験では初めてでした。

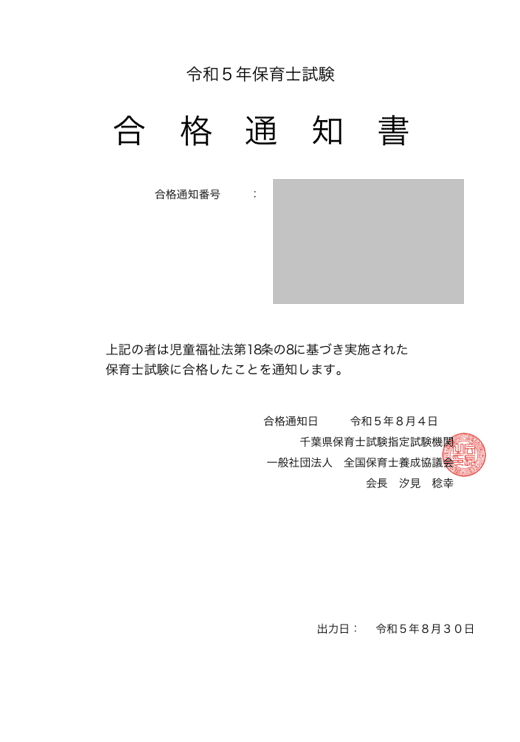

そろそろ合格発表時期?

申し込みサイトを見に行ったら、もう結果が発表されていました。

ハガキで通知が来ると思っていたのに、オンラインで申し込みした場合は自分で見に行かなければならなかった、それを知らなかったという…。

結果通知と合格証はPDFで自分でダウンロードするのね。

サイレント合格なんて…はじめてです。

このあと保育士登録するために書類を郵送します。

資格証書は賞状みたいなものらしいです。届くのが申請後3か月くらい?

どこかで資格証明を提出するときにどうするのだろう?

カッコイイ資格カードをスピード発行してくれたら

保育士の資格を取ってみようという人も増えるかもしれない。

もっとなんとか頑張ってほしい…。

受けてみて良かった!

もしかして保育に関係する仕事をしてみる?

全く考えていませんが、きっかけがあればそれも可能になりました。

子どもが大きくなったら里親になってみようかな?

夢はふくらみます。

これからの仕事はケアが重要になってくるでしょう。

育児、介護、弱者を守る仕事…

いくらITが進んでも、子どもを育てるのは人にしかできません。

私にもできることがあるのではないかと思います。

一番良かったのは

教育の法体系がわかったこと。

具体的には教育が何のためにあるのかを知ったこと。

子どもの権利などの歴史を知ったこと。

教育の歴史を知ったこと。

教育を良いものに変えていこうと試行錯誤してきた先人がたくさんいたこと。

それが今でも実践されていること。

保育士試験をきっかけに、大事なことを学びました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?