親になるということ -2冊の本から考えるー

親になってから、23年目になる。

こんなわたしを親にしてくれてありがとうと子どもたちに思う。

そういえば、ミクシィから移動をさせようと思っていた子どもたちとの日記も頓挫している。

そのうちまた着手しよう。

さて、とても良い本に出合った。

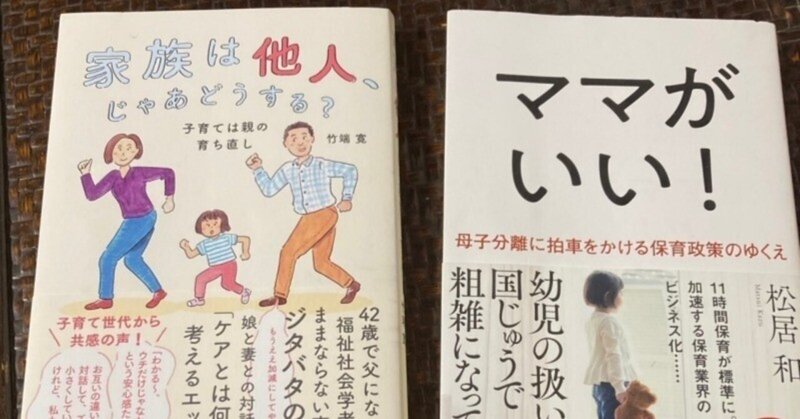

『家族は他人、じゃあどうする?』

2022年7月23日に発行したばかりの新刊。

こちらは、今池のウニタ書店で購入。

朝日新聞の記事だけど、ウニタ書店を知りたい方はコチラ

朝日を取っていないので、この記事を知らなかったのだけど、

このウニタ書店を紹介してくれた人の「ここは神田が本店でね」という話を

ついこないだまで信じていたのだけど、店員さんにあっさりと

使っていいかと許可もらったんですよ、と笑われる。

以前のうなぎの寝床のような店内が大好きで、本もよく注文をしたのだけど

新しくなってから、実は片手で数えられるぐらいしか訪れていない。

よくないな。目当ての珈琲屋もあるし、もっとでかけよう。

ということで、店内久しぶりでくまなく見ていて、ほしい本で諦めたのもありつつ何冊か購入したうちの1冊がこの本。

42歳で父になるまでの苦労だけでなく、福祉社会学者になるまでの竹端さんの苦労も読んでいて、声援を送りたくなった。

本書は、note のウエブサイトで現代書館のページで、

著者自身の子どもが3歳から5歳になるまでの一年半を綴った

『ケアと男性』を書籍化したもの。

1回4000字と決めて書かれたものを、テーマごとに編み、書下ろしで追加されたエピソードもある。

「わかる~、ウチだけじゃなかった」という安心感たるや。(みちこ)

うちも「自分が稼いでやってるんやぞって思ってるでしょ」と言ってケンかになったことあります(ひろこ)

待つことは手放すこと。この言葉がすぅっと腑に落ちました。(ゆかん)

など、共感の嵐です。(実はもっともっと共感する言葉が書いてある)

男性って、うちもそうですが、なかなか話さない。

こっちが切り出す頃にはかなり感情的だし、黙って聞いてるばかりで

聴いてんのか?と思ったことは、はっきり言ってある(笑)

でも、ある時「言ってもらわないとわからないよ」と夫は言った。

遠慮をして、ズケズケいえるようになったぴちぴち50代の私。

言い過ぎるのか、「文句ばかり言われる」と言われたこともある。

こうした方がいいと言うことは、いつしか”文句”と捉えられていた・・・。

本音を言えば、この時だって、本当に言いたいことは言えずにいたのだ。

若いうちに、まだまだ親になる練習生のうちにどんどん喧嘩ではなくて、

冷静に、思うことは正直に言わないとだめ。

そのうち飲み込んでばかりで、なにも言えなくなる。

ある日、息子のことがきっかけで、わたしはボロボロ泣きながら夫に話をした。

一体、わたしをなんだと思っているのか?

思いやりというものがあなたにはないのか?

口ごもりながら、咽喉が苦しくて、ようやく口からこぼれる

声にならない声に夫はたじろいでいた。

コロナ禍でも我が家の密着度生活は変わらない。

もう27年わたしたちは自営で、自宅で仕事をしているのだから、

外での打ち合わせ頻度も変わらない。

23年親をしている、25年夫婦をしているわたしたちでさえ

いまだに模索中・・・。。

夫婦になったばかり、親になったばかりはそりゃ右往左往する。

それでいい。それが普通だから。

竹端さんが自分の福祉社会学者としてつながる”ケア”についてを

我が子との生活や、妻との生活で考えるところがとても素敵だ。

そして、正直にごめん!!と謝っている。

妻からの目線で書かれていないが(当然竹端さんの目線だから)

妻は妻で同じように模索して、同じように、朝から晩まで、夫と

こどものことを考えているはず。

そして、竹端さんは、妻が子どもにかける声掛けの素晴らしさに

いつも正直に感嘆している。

ここですごいのは、俺には無理と言わないところ。

わたしは俺には無理と言われたことは何度もある。(笑)

この本は、文庫に来るお母さんやお父さん、そして支援関係者にも

おすすめしたい。

保育園に送る寸前の「トイレいきたい」

靴を右左反対だから履き替えさせたいのにぐずる。

お風呂に入ったのに、お絵描きがしたい。

様々にでくわす ”めんどくさい”に対して、自分とは違う対応をしていく

妻に感嘆をしている筆者。

これを読んで、現在進行形の人も、過去になった人も、ずいぶん過去のわたしでさえ懐かしんで涙が出た。

しかし、福祉社会学者なだけあって、排泄問題ひとつとっても”ケア論”と比較するのも堅くて読み応えあり。

ひたすら一生懸命なんだなと感じる。

お父さんは自分のために、お母さんはきっとこう考えているんだろうと

お父さんのことを知るためにも、ぜひ本書を手に取ってね。

『ママがいい!』

こちらは今年の1月に発行されたもの。

友人からの薦めがあったものの、やっと着手。

出会えてよかった。しかもこの2冊を連続して読めてよかった。

こちらも、子育て支援関係、保育関係者に親。

子どもに関わる全ての人に読んでほしい一冊。

この数年で保育政策に警笛をならしていた人々の声が

しっかりと書かれている。

最近、すごく気になるのが

幼稚園でも保育園でも、子育て支援拠点でも、全部とは言わない。

でも、保育者の仕事が”サービス”になっていないか?と

感じることがあること。

わたしたちの時、使用後のおむつは自分で持ち帰った。

もらしたパンツもさっとはゆすいであっても、きちんと洗うのは親の仕事だった。

朝の別れる儀式も、先生は連れていってくれない。

そこに怒っている親もいたが、この毎朝の別れの儀式は

子どもにとって、必要なことだと先生は話した。

先生もそのあたりの限界は見極めての親への対応だった。

全部を読み終えてページを閉じた時に思ったのは、自分が預けていた

保育園への感謝しかなかった。

次女と三女が中学生の職業体験の時に、それぞれ別の保育園に行った。

保育士になりたいと当時考えていた三女が行った保育園は、彼女曰く最悪の園だった。

積み木があるけど、それは出してもらえず、二歳児クラスを担当したのだが

登園して揃うと、はーい、みなさんおはようと同時に、先生がスマホの音楽のスイッチを押す。

生音ではなく、機械音で踊りが始まり、一日中、なにかしら機械音の中で

すごすはめになり、とにかく自分が落ち着かない。もちろん子どもも。

子ども同士が揉め始めると、とにかく”切り離させる”

職業体験が終わると、時間だから帰ってと言われるだけ。

次女の行った保育園は、それこそ自分が卒園した園に似ていて、

木のおもちゃがたくさんあり、子どもたちが自由に遊べる時間がある。

子どもたちが揉めると、先生たちは見守りつつ、少しのアドバイスで

子どもたちは落ち着いていった。

体験時間が終わると、園長先生の部屋に行き、それこそ長い時間

今日の感想や思ったことをきちんと一人ずつ話を聞いてくれて

アドバイスもくれたそうだ。

絵本もたくさんあり、本当に子どもたちがのびのびと過ごす様子に

自分もおなじように過ごしてきたことに感謝をしたと話す。

この話を聞いて、次女が、かわいそうで泣けてきたと話す。

そして、自分がどれだけ幸せな園にいたかを知ったと話していた。

高校生になったとき、夏のボランティアで違う幼稚園に出かけた二人は

英才教育で有名なその園での、驚くほどいうことをきく園児たちに

恐れをいだいていた。

「やりやすいけど、3歳、4歳であんな聞き分けいいのは怖い」

松居和氏の言葉の中で、

親はいい親になりたいと思った時点でいい親になっているとあった。

それに、子どもを通して過去の自分を見ることができるとも。

わたしも失敗を繰り返し(いまでも)それでもいい親になりたいと

ずっと思ってきた。うまくいかない、思い通りにいかなくても、

わたしを好きでいてくれる子どもたちからの”愛”のおかげで

わたしは親でいられたし、もっとがんばろうとも思った。

いつでも、わたしが育てられていると感じている。

松居氏の言う通り、忍耐、待つということを教えてくれたのも子どもたち。

騙されたと思って、この2冊読んでみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?