「主体的に学習に取り組む態度」についての議論

1.はじめに

2024年4月26日(金),「今後の教育課程、学習指導及び学習評価等の在り方に関する有識者検討会」の第11回が開催されました。今回の議題は「学習評価」で,その中で「主体的に学習に取り組む態度」についての議論がありました。この議論は今後の学習評価の在り方を考える上で,また自分の理解のためにも外化しておいた方がよいと考えられるものでしたので,以下に取り急ぎの整理をしておきたいと思います。なお,あくまで私が反応したところの整理になるので網羅的ではないことにご留意ください。詳しくは議事録が出るはずなのでいずれそちらをご紹介します。

2.議論の発端:西岡先生の主張

今回のゲストスピーカーは西岡加名恵先生で,議論の発端は先生の資料(9.2MBあるPDFファイルへの直リンクです)54スライドにある,"各教科において,観点「主体的に学習に取り組む態度」は,観点「思考・判断・表現」に統合する"という主張でした(下図)。なお,以下のスライドでは「評価」の在り方となっていますが,これは「評定」の在り方とすべきだったとの修正が西岡先生からありました。

これは,現在実施に移されている「学習評価の在り方」(中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会「児童生徒の学習評価の在り方について(報告)」平成31年1月21日 )とは異なる主張となります。そこで当然のことながら議論が起きました。

3.市川委員の見解

まず取り上げておきたいのは市川伸一委員の見解です。市川委員は上記の報告の原案を議論した「児童生徒の学習評価に関するワーキングループ」の主査をされていた方です。市川先生がご質問された際に述べられた見解を私なりに整理すると以下のようになります。

現行の学習指導要領および学習評価への改訂議論において,資質・能力の柱である「学びに向かう力,人間性等」と,評価の観点「主体的に学習に取り組む態度」は"nearly equal"となったと捉えているし,それでよいと考えている。そしてここでの「主体的に学習に取り組む態度」はいまの学習・勉強にどう向かうかという「学びの進め方」を対象にしている。

ところが,「学びに向かう力,人間性等」は,今日の事務局の資料でも「どのように社会・世界と関わり,よりよい人生を送るか」といういわば「学びの生かし方」を対象にしている。「学びの生かし方」なのか「学びの進め方」なのか,改めて整理する必要がある。その結果両方を含むことになってもよいとは思うが,「主体的に学習に取り組む態度」は「学びの進め方」だ。そこには学習意欲,学習方略,メタ認知が含まれる。

となると,それは「思考・判断・表現」とは異なる。「思考・判断・表現」は内容のレベルの高さをみる。「主体的に学習に取り組む態度」はそこではなく,取り組みにおける意思的な側面をみる。(だから「主体的に学習に取り組む態度」を「思考・判断・表現」と統合するのは適切でない)

このご意見に対して,西岡先生は,今回の資料にある生徒の具体的なパフォーマンス事例において,逆にどこで「主体的に学習に取り組む態度」と「思考・判断・表現」に切り分けられるのかをお聞きしたいというご返答がありました。また西岡先生からは他のご発言もありましたが,それは「おわりに」で挙げることにします。

4.石井委員の見解

もうお一人,石井英真委員による「学びに向かう力,人間性等」と「主体的に学習に取り組む態度」に関わる見解に絞って取り上げておきたいと思います(石井先生からは授業について「1時間主義」ではなく「単元単位」への移行というとても大事なご指摘もありましたがそこは本稿では省略)。それを私なりに整理すると以下のようになります。

「評価」と「評定」が制度・政策上でもまだごっちゃになっていることがある。今回の事務局資料でも「観点ごとにABCの3段階で評価」とあるが,これは正確には3段階の分析「評定」である。

「指導に生かす評価」と「記録に残す評価」の区別は,「形成的評価」と「総括的評価」を一定実装する意義はあった。

情意領域については,観点別評価のもとになったブルームも明確に言っているが,目標に掲げるのはOK,したがって伸ばすのはOKなので「形成的評価」はよい,しかし「総括的評価」特に成績づけは望ましくない。"目標に掲げても評定せず"といったオプションについても議論が必要だ。

議論すべきは,「学びに向かう力」とは何に向かう力なのか?ということ。市川先生が仰ったのは"学習に向かう"。もう一つは"人生に向かう"。さらに実はもう一つ,"教科に向かう"がある。これらが学習指導でもごっちゃになっている。

学習に向かう態度となるとそれは学習方略など汎用性を持ってくる。教科固有というより学習の基盤。

人生に向かう態度となると特活や総合などでトータルにやっていく。

評価・評定するかで微妙なのが教科に向かう態度。ただこれはパフォーマンス課題で思考・判断・表現とセットでdispositionとして出てくる。

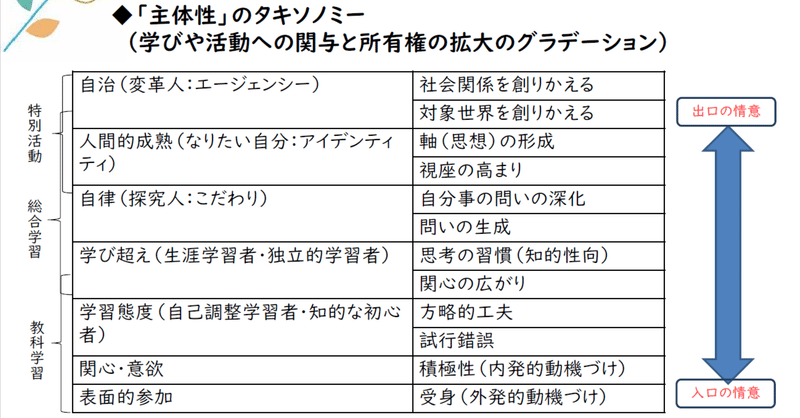

motivation , disposition , agency , このあたりが「主体性」としてごっちゃに語られているのでそこを自分なりに整理したのが下図のタキソノミー(図2)。

5.高等学校数学科における「主体的に学習に取り組む態度」

ここで,石井委員が「教科に向かう態度」を話題に出されたので,高等学校の数学という教科を担当する身としてそれが何なのかを挙げておきます。

石井委員が「教科に向かう態度」として言及されたのは,各教科において「学びに向かう力,人間性等」の柱で掲げられた目標のことです。それは高等学校数学では以下の通りとなっています。

[高等学校数学科における学びに向かう力,人間性等]

数学のよさを認識し積極的に数学を活用しようとする態度,粘り強く考え数学的論拠に基づいて判断しようとする態度,問題解決の過程を振り返って考察を深めたり,評価・改善したりしようとする態度や創造性の基礎を養う。

これを受けて,高等学校数学科における「主体的に学習に取り組む態度」の趣旨は以下のように設定されています。

[高等学校数学科における主体的に学習に取り組む態度]

数学のよさを認識し積極的に数学を活用しようとしたり,粘り強く考え数学的論拠に基づいて判断したりしようとしている。問題解決の過程を振り返って考察を深めたり,評価・改善しようとしたりしている。

これを踏まえて,私が「主体的に学習に取り組む態度」について高等学校数学の先生方にお話しするとき,大体以下のようなことをお伝えさせていただいています。

「主体的に学習に取り組む態度」もまた「学びに向かう力」として意図的に育てるものである。→石井委員の言葉をお借りすれば,ここでの「学びに向かう力」は「数学に向かう力(態度)」であって,それは上記の通り,数学のよさを認識し積極的に数学を活用しようとする態度,粘り強く考え数学的論拠に基づいて判断しようとする態度,問題解決の過程を振り返って考察を深めたり,評価・改善したりしようとする態度となります。

したがって,これらの態度が具体的には,また各内容ではどういうことなのかを,生徒の実態に応じてイメージできるようにしたい。これらの態度は,「数学」という教科・学問を,数学の事象であれ日常・社会の事象であれ,そこから問題を見いだし,その解決に向けて既知の数学を使ったり未知の数学を創ったりする活動(すなわち数学的活動)のことでもあると捉えるとイメージしやすくなると考える。

また,上記からわかるように,「主体的に学習に取り組む態度」という観点名のみでその対象をイメージしてしまうと,育成も評価・評定もうまくいかなくなってしまうことが懸念される。高等学校数学科としての趣旨を踏まえたい。→まさに石井委員の仰る「何に」向かう力なのかを意識することになろうかと思います。高等学校数学で育成,評価・評定の対象として重きを置くのは「数学に向かう力(態度)」なのであって,教科フリー的な意味での学習に,ひいては授業に向かう力(態度)ではないということです。実際,現行の学習評価の在り方においても,当研究所の参考資料にもあるように,高等学校数学科としての「主体的に学習に取り組む態度」は,高等学校数学科としての「知識及び技能」と「思考力,判断力,表現力等」と切り離せるものではないとされています。

各教科等の「主体的に学習に取り組む態度」に係る観点の趣旨に照らして,知識及び技能を習得したり,思考力,判断力,表現力等を身に付けたりするために,自らの学習状況を把握し,学習の進め方について試行錯誤するなど自らの学習を調整しながら,学ぼうとしているかどうかという意思的な側面を評価することが大切である。

(では具体的にはどのように評価・評定するのかということについてはこの記事の範疇ではないので言及しませんが,上記の参考資料や,『中等教育資料』令和4年12月号からの私の連載をご覧いただければ幸いです)

改めて,「学びに向かう力」や「主体的に学習に取り組む態度」を話題とするとき,その"学び"や"学習"が何を指すかの解像度を上げられると何かとよいと感じます。例えば,よくいわれるような,"主体的に学習に取り組む態度を教員が評価規準等で示して生徒がそこに向かうのは生徒の「主体性」といえるのか"といったことは,「数学に向かう力(態度)」としては一定程度「いえる」という考えもありうると思います。「数学に向かう力(態度)」を育てる上で,生徒が実感しつつ意識できるようにその目標や評価規準を示すことはむしろ有効でしょうし,それを意識して指導に臨む以上は生徒の育ちを"評価"するのは自然な営みだと考えられます。

6.おわりに

今回の検討会では他にも興味深い発言が多々ありました。例えば奈須委員は小学校の授業が業者テストに左右されているのはないかと突っ込まれましたし,貞広委員からはこれまで文科省はリソースやロジスティックスを用意せずに新しいことを学校や先生方に背負わせてきたという趣旨の発言がありました(こうした意見が出てくるあたりある意味健全な検討会になっているとも感じています)。

その中でも,西岡先生が発言された十数年前の学習評価に関する国の会議での「ある委員」の発言が印象に残りました。いわく,その方からは,「授業中に寝ていたら関心意欲態度がないとわかるだろう,また,レポートを5枚提出と指示したところ10枚書いてきたらそれは関心意欲態度があるということだ」(大意)といった発言があったとのことです。それに対して西岡先生は「いや,生徒が眠ってしまうような自分の授業は問われないのか,また生活苦によりバイト等などをして授業中に眠くなってしまう生徒だっている。またレポートに関してはそれなら最初から10枚と指示しろよ!」と思ったが当時怒りに震え過ぎて発言できなかったとのこと。この「ある委員」の発言に関しての事実は確かめようがありませんが(西岡先生を疑っているとかそういうわけではなく),もしそうした趣旨の発言があったのなら,その認識の程度で中教審の部会のメンバーを務めていたことに愕然とします。

今回の議論の内容というより議論を見ていて抱いた感想だけ述べておきます。「主体的に学習に取り組む態度」もそうですが,学校教育(に限らないと思いますが)では0か1かでは決まらない,脈々と議論のある主題が多くあります。それは今回のように議論されますが,当然どこかでは時間切れが来て,一定の形で政策として制度化されます。いまは,現行の形で3観点の評価・評定が動いており,例えば「主体的に学習に取り組む態度」を高校入試でどうみるかといった制度改正が行われた自治体もあります。文字通り生徒の人生に影響するわけです。私も教育政策に関わる人間として,その難しさ,怖さ,重さを改めて感じた次第です。一応自分も研究者の端くれのつもりなので,よりよい学校教育の在り方を求めていくための議論,そして研究は欠かせないものであるとわかっているつもりですが,一方で元教員でありいまは各自治体の教育行政と関わるようになった身としては,学校現場が混乱するような帰結は避けて欲しいという思いも当然あります。

主体的に学習に取り組む態度の評価・評定については,日本の学校教員すべてが関わる活動です。世の先生方は今回の議論を聞いてどんな思いを抱くだろう。必ずや何らかの意見を持つに違いない。今回はそんな検討会だったと思います。