ワラーチが欲しい?それなら一度、紙で作ってみましょう!

こばです!

夏らしく、急に降り出す夕立のように

ワラーチに大量の愛情を注ぐ毎日ですが、いかがお過ごしでしょうか?

最近はTwitterやブログでもワラーチの制作や小ワザに関する事をたくさん言っているので、それに伴ってワラーチに関するご相談も増えてきました。

ありがとうございます!

ワラーチの履き方に方程式が見つかりました。

— コバ靴店@ 足トラブルを分かりやすく解説 (@kobakutsu) July 12, 2021

・ヒモをギュッと引いて、ストッパーをちょん押しで緩める

この履き方をするとだいたい最高になりました!

また、わたしの足は内に傾きやすいので、足を内から引き起こすイメージで内を強め、外を弱めで引いてやや外向きに固定するともっと最高🤔 pic.twitter.com/9IXXpVu8CN

そんな質問や相談なのですが

わたしでもワラーチは履けますか?

という質問をよくお受けします。

結論から言うと、安心して履いてください!というか、足の機能に自信がない、足のトラブルでお困りの方は積極的に履いて頂きたいなぁと思っております!

・着地位置の安定化

・足のアーチを活かす歩き方が体感できる

・あなたにとって楽な立ち方、歩き方を体感できる・・・など

良い事づくめです!

とは言っても、履き方やヒモの当たり方など個人個人で感じる

良し悪し、妥協できるポイント、できないポイントなどそれぞれあると思います。ですので、いっそのこと

気になるのなら紙で作って体験してみましょう!

ゴム底ではないので、完璧に一緒かと言われたらそうではないのですが、実際に作ってみると自分に合う、合わないに基準は何となく分かると思います。

また、実際に作る際の予行練習になるので本番で失敗の可能性を下げることができますし、わたしの場合は

「紙で作ったばかりに、本物が余計に欲しくなりました」

ワラーチ沼に引き込むためにも、確認の為にも

まずは紙で作ってみましょう!

準備物

・ペン (書けたら何でもOK)

・厚紙 (ダンボールでも可)

・ひも 120cmぐらい(何でもOK、ゴムでもOK)

・ハサミ (厚紙やダンボールを切れたらOK)

・キリ (ヒモ穴が開けられるなら何でもOK)

※厚紙で作るのなら、こういう穴あけパンチでもいけなくはないです。

1 厚紙に足を乗せて輪郭をペンでとります。

その輪郭から5mmぐらい大きくハサミでカット!

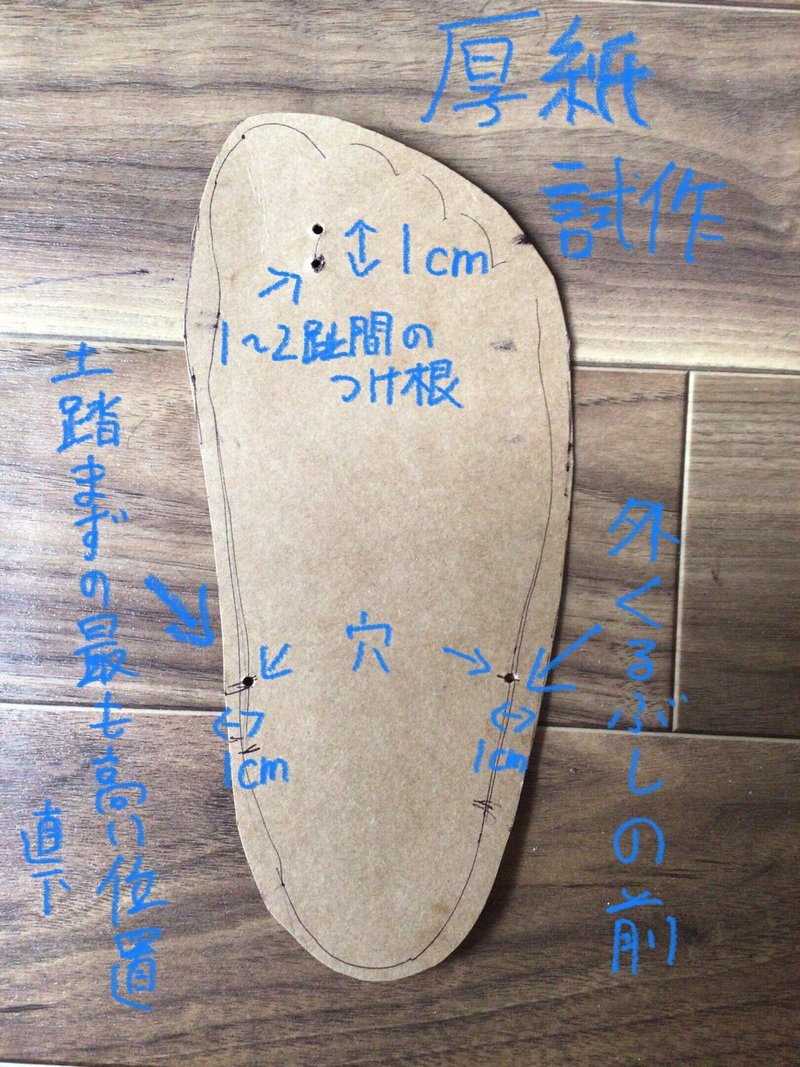

以下の画像のような感じでマーキングと穴あけを行います。

※我ながらのっけから激しいスタートダッシュです。

2 ヒモをこんな感じで通す

ポイントは4つ

・鼻緒の穴にまず上から通し、もう1つの鼻緒の穴に下からくぐって通す。

・2本のヒモが同じ長さになるように調整する。

・鼻緒の下の穴からのヒモは土踏まずの穴に

・鼻緒の上の穴からのヒモは外くるぶしの穴に

3 足を乗せて、そのヒモをカカトの後ろで交差

4 画像のようにヒモを通す

下の画像では内側のみ行っていますが、内側が

終わりましたら外側も同じようにヒモを通してください!

※伝わりやすいように説明するのが難しかったので画像で確認を!

ここでビンッと上に締める!!

5 締め上げたヒモを足の甲でクロス!

6 結ぶ

好きな結び方でOKです!

わたしが今履いているワラーチは、ここからさらに

コードストッパーを付けて脱ぎ履きが簡単になっています!

また、裏面はこんな感じになっています!

今回はなるべく足裏にボコッとした凹凸がないように作りですので

実際に歩いてみても足裏の違和感は少ないと思います!

もし、凹凸の違和感がある時はダクトテープ(室内ならガムテープでも可)をヒモのところに裏から貼ってあげると良いでしょう!

出来上がったワラーチを実際に履いてみてください!

おおよそ、こんな感じです。

また、基本的にはヒモでくくりつけているだけの簡単な作りです。多少の違和感や不都合は、ヒモを絞めたり緩めたりで調整してください。

紙のワラーチはいかがですか?

きっと、本物を履いてみたくなると思います!

今年の夏は手放せないアイテムになりますよ!

余談ですが

実際に作る時はビブラムシートとパラコードで作ります。

また、穴のサイズとパラコードの厚みは同じ4mmにするので

ヒモの微調整が部位ごとに可能です。

ギュッと締まって穴とコードで固定されるんですよね!

この微調整が決まるともっともっと履きやすくなります!

ワラーチは面白い!

こばでした!

カラダに関する情報を国内外問わず分かりやすい形に直してどんどん発信していきます。頂いたサポートは次の文献購入費用に宛てております。 もし、よろしければ文献購入費用のお手伝いをして頂きますと幸いです。よろしくお願い致します。