マイハートハードピンチ (相対性理論)

ドラム日記 第45回

絶対と相対ってあるじゃないですか。

音の高さ感覚だと絶対音感とか相対音感とか言いますけど、リズム感にも絶対と相対の感覚ってあるんですかね?

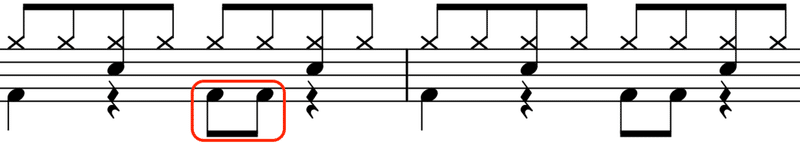

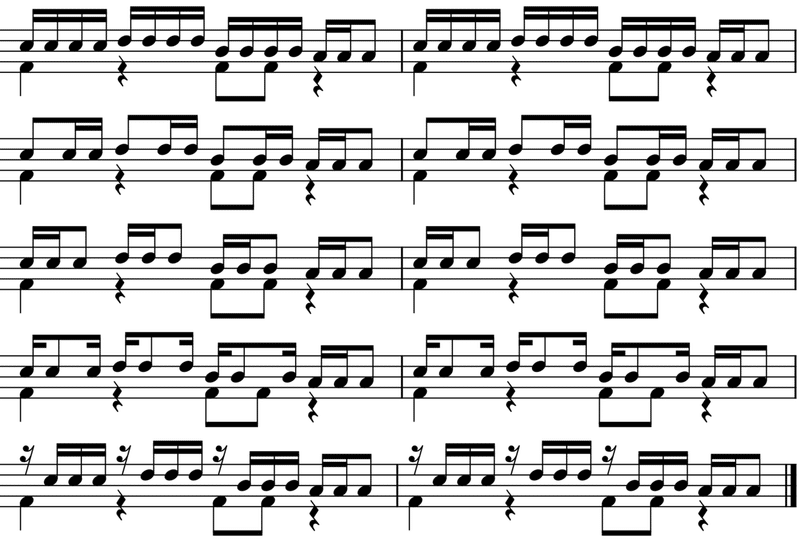

どうしてそんなこと言い出したかというと、最近ずっと基礎練を地味に続けてて、その中でもずっとやってる手足パラディドル↓

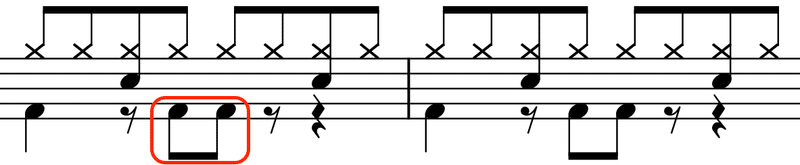

とか、ここ2ヶ月でやり始めたこれ↓

これ名付けてないな、なんて呼んだらいいかな?「手基本-足エイト」とか?こういう練習を毎日やってますけど、最初は思った通りに手足が動いてくれなくて、ひたすら繰り返して刻みつけてるとしばらくするとできるようにはなって、そのうちあんまり考えなくても手足が出るようになってきます。

そうすると、だんだん身体が楽をしようとし始めて、特に足が、バスのタイミングが甘くなっていることに気づきます。

いかん!と思って、

◼バスだけに集中したり手足全体のノリに意識を置いたり

◼16分に意識をやったり8分に意識をやったり

◼倍テンを意識したり裏を意識したり

◼クリックを表にしたり裏にしたり

と頭の中でいろんなこと思いながらひたすら練習してるわけです。

で、そうやって試行錯誤して、毎日やってればそのうちビタッと手足を入れられるようになればいいんですが、そうもいかず。

そんな中で思うのが、絶対リズム感、相対リズム感、というわけなのです。

前の日記で書いたように、ドラムは要はいろんな「正しく待つ」をできないといけないわけで、つまり様々なテンポに合わせた全/2/4/8/16(/32)分音符の長さを正しく待てるようにならなきゃいけないわけです。

さらに言えば、3連とか5連とか、シャッフルビートつまりハネビートとかのバリエーションもあるわけで、それらの音の長さの感覚というのは、いったいどうやれば養われるのだろうか!?

ボクレベルの素人が思うことは、だいたいネットの世界に丁寧に解説してくれてる記事があるので、とりあえず「絶対リズム感」とかってググってみたところ、、、。

おおお!!

なんと、こんな自己確認のためだけのドラム日記をなぜかフォローしていただいている特異な、いや優しい方のnoteがトップに出てきました!

世界はせまい!ありがとうございます。

この方によれば、絶対リズム感なんつうものは、大人になってからじゃ身につくもんじゃない、と。

ほっ。よかった、安心しました〜。

◇◇◇

では、相対リズム感をいかにして身につけるか。

よくよく考えれば、リズムなんてすべて相対的なもんですもんね!

それはつまり、リズムに乗った、カッコいいドラムを叩けるようになるにはどうすればいいのか、ということにもなります。

そして、曲がりなりにも長年いろんな音楽を聴いてきたはずのボクなので、感覚はそれなりにあるんだと思うのです。そう信じたい。

どちらかというと、アウトプットする技術の方が足りないだけ。あとは、ノリの捉え方。

ボクが練習してるようなジャンルの曲は、ハイハットが8分とか16分を一定に刻み続けることが多いので、これをクリックのようにガイドにする、というのはなんとなくわかります。

でも、ノリ?リズム?というのは、ハットじゃなくて、バスとスネアで作るもんなのだ、とお師匠さまは言います。リズム隊としてベースとのアンサンブルのことも考えると、ベースラインも含めて、ノリとかリズム作っていかなきゃならないわけです。

バスとスネアのコンビネーションは、基本的には一定リズムではなくて、8ビートとかシェイクパターンみたいなある程度のパターンはあるにせよ、バスやスネアの入るタイミングは曲の流れでどんどん変わるので、ハイハットのガイドがあるにしても、苦手なパターンになると、微妙に突っ込んでしまったり、モタったりしてしまいます。

もっと言えば、基本中の基本の、8ビートのバスですら、もはや正解がわからなくなってくる。

8ビートって言いますけど、バスは基本は4分のリズムで、赤枠の「ドドっ」のところだけ8分とスピードが倍になります。この8分にシフトチェンジするところ、これが気持ち悪い。

今思えば、ずっと、ここの「ドドっ」、なんかびしゃっとハマってる感じがなくて、モタっているのを見て見ぬ振りをしてきた気がします。

いままで、こんなことを気にしないでいた頃は、赤枠のところは「ドンドン」という感じで単に2回急いで踏んでる、というイメージでした。

それが、ある程度以上のテンポになると、完璧タイミングに少しずつ間に合わなくなってきます。もっと速いテンポになってくるといわゆるダブルと呼ばれる踏み方になってきます。

いやバスドラダブルできませんけど。

そんな中、ちょうどCHAIのゆなが、ドラム叩いてる動画をインスタに上げてくれてて、それを見てハッとしました。

そういえば上手い人はこういう踏み方してるなと。

「ドドっ」のところ、膝が止まるのがよくわかります。2回足を上下させてるんじゃなくて、1発目は足を上げつつ足首伸ばしてつま先でキック、2発目は足を下ろすだけ。

ダブルにおけるアップダウン奏法の踏み方ですよね。アップダウン奏法はググればたっくさん出てきます。

テンポ遅くてもこれやるのかー!

あれ?

それも、ゆな、オモテ始まりのダブルも、ウラ始まりのダブルも、どっちもこれやってるぞ?

ウラ始まりのダブルは、2発目がオモテになるので、着地感があるからリズムの取り方としても自然だけど、オモテ始まりのダブルでこれやるとなんか気持ち悪い。というか手と合わさるとかなり難しいぞ?

でも、いわゆるロキノンな2ビートにおける、ドッタンドドタンでも、アップダウン奏法やるから、まあありえるのかー?

うーん、ノリの捉え方としての正解が、まずよくわかんなくなってきました。

とはいえ、アウトプットする技術としては、確かにこの踏み方の方が、間隔が均等になる感じします。1発目つま先でザクッと狙える感あるし、2発目も合わせやすくてしっかり踏める。2発目の音も安定します。

ウラ始まり(オモテ終わり)の場合は、さらに2分を強く感じて、リズム感が安定します。

今まで、普通に8ビート踏んでてもなんか苦しかった、つまり、ダブルのあとが詰まる感じとか、逆にシングルの後が待ちきれない感じ、それが無くなります。

これが正解なのか!?すごいぞ?

ゆな愛してるー!

でも、お師匠さま、そんなこと言ったことなかったよな?

と思って、手基本-足エイト、タム回しver.↓

これをアップダウン奏法でやってみたら、、、これ、ちょー難しいじゃん!!

タム回しだと表アクセントになりがちで、オモテ始まりのダブルが特にしっくり来ない。

同様に、手足パラディドルでも、オモテ始まりのダブル(赤枠)が特にしっくり来ない。

とはいえ、オモテ始まりのダブルのときはダウンアップ奏法で、ウラ始まりのダブルのときはアップダウン奏法で、みたいに切り替えるなんて器用なことはぜったいムリなので、アップダウン奏法でどこにも入れられるようにならないといけないってこと!?

それがまだ気持ち悪いってことは、手足の分離がまだぜんぜん不十分ってことなの!?

わからーん!!!

このリズム相対性理論の迷宮から抜け出せないぜー!!!

今度お師匠さまに聞いてみよ。

ワタシのハートちょっとピンチ♪

◇◇◇

やっぱり、タイトルへの持って行き方、強引ですかね。

てへ。

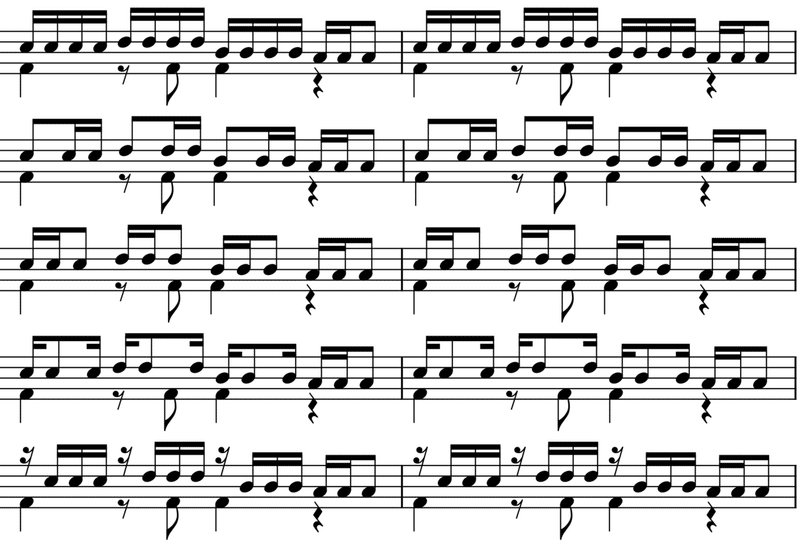

というわけで、突然ですが占ってもいいですか?で使われて最近もよく聴くようになった、こちら。

この曲聴くと、星さんの顔が浮かぶようになりました。

2010年の曲なんですねぇ。もう10年以上経つんだ、あれから、、、。

あの頃、毎日、理論しか聴いてなかった時期あったな。

確かあの頃はオシゴトがハードで、現実逃避したくて理論ばっかり聴いてたんだな。

理論って、ギターが印象的ですけど、この曲はギターはリズムのアクセント程度にワウとアルペジオが控えめに使われてて、それよりもベースラインがちょーカッコいいですよね。

いま思うと、理論好きなポイントのひとつに、この絶妙なリズム隊、ポップなゆったりリズムがあった気がします。こういうのほんと大好き。

あれ?ドラムって叩いてるの誰なんだ?

といまさらながら調べてみた。

なるほど、真部さんと一緒に理論作った、西浦謙助さんって方なんですね。ベースが真部さん。つまりまさにこのお二人がこのリズム隊の正体なのかー!

そして、タルトタタン、集団行動に至る、と!!

し、知らなかったーーー!!!

その辺よく理解しないで、タルトタタン、集団行動、聴いてました、、、。

結局このお二人の手の上で転がされてたのか、、、。

◇◇◇

最後に、お分かりかとは思いますが、「リズム相対性理論」なんていう言葉はもちろんありません。

そんなわけで、日々、あーでもない、こーでもない、と格闘している最近です。

悶々時期に入ったんですかね、また。

抜け出せる日は来るのでしょうか!?

助けて!お師匠さま!!

ワタシのハートハードピンチ!

ワタシのハートきっとピンチ!!

次回は、完成しつつある丸サについて書けたらいいな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?