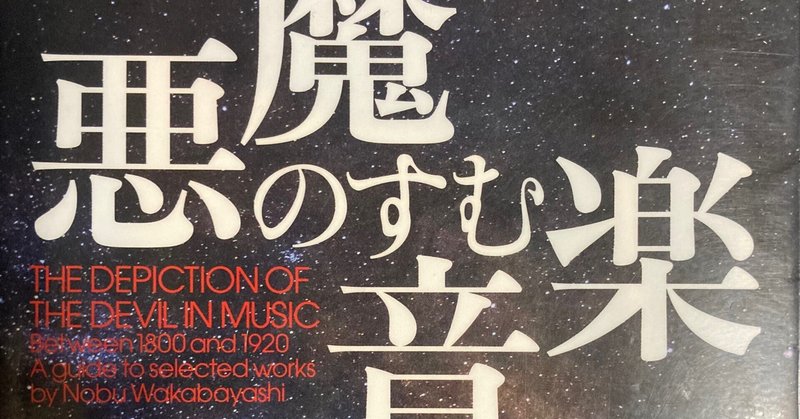

悪魔のすむ音楽

『悪魔のすむ音楽』 若林暢 著 音楽之友社(2017/07)

2016年に亡くなられたヴァイオリニスト、若林暢によるジュリアード音楽院在籍時に書かれた博士論文。クラシック音楽史上「悪魔」を表現した楽曲を通じ、悪魔の姿がどのように描かれているのか、作品の背景や手法・様式を分析、解説されていた。

対象となった楽曲は以下の通り。

第1章 音楽の中の悪魔~1800年以前

第1節 概説

第2節 J.S.バッハ:カンタータ第19番 冒頭の合唱

第2章 19世紀初頭の名曲

第1節 シューベルト:《魔王》

第2節 ウェーバー:《魔弾の射手》より「狼谷の場」 冒頭

第3章 音楽の中のメフィストフェレス

第1節 メフィストフェレスの歴史

第2節 リスト:《ファウスト交響曲》の「メフィストフェレス」の楽章

第3節 ゲーテの「ファウスト」に基づく他の名曲

1.グノー:《ファウスト》

2.ベルリオーズ:《ファウストの劫罰》

3.ボーイト:《メフィストーフェレ》

第4章 死のライトモティーフ「ディエス・イレ」

第1節 ベルリオーズ:《幻想交響曲》

第2節 「ディエス・イレ」が用いられた他の名曲

1.リスト:《死の舞踏》

2.イザイ:無伴奏ヴァイオリンソナタ第2番

3.ラフマニノフ:《パガニーニの主題による狂詩曲》

4.スクリャービン:ピアノソナタ第9番「黒ミサ」

第5章 悪魔の楽器 ヴァイオリン

第1節 概説

第2節 パガニーニ

第3節 タルティーニ:《悪魔のトリル》

第4節 リスト:《メフィスト・ワルツ》

第5節 サン=サーンス:《死の舞踏》

第6節 マーラー:交響曲第4番第2楽章

第7節 ストラヴィンスキー:《兵士の物語》

本書の中で最も心惹かれたのが、4章で紹介されていた中世にレクイエムとして使用されていた「ディエス・イレ」だ。

ラテン語で「怒りの日」を意味するそうだが、ベルリオーズから、リスト、ラフマニノフと多くの作曲家たちがライトモチーフとして、この「ディエス・イレ」を作品に組み込んでいる。

この論文には当然、楽譜も記載されていたので、読了後、すぐに家内に「ディエス・イレ」のフレーズをピアノで弾いてもらった。

本書、解説と共にそれぞれの楽曲のスコアが併記されていたので、譜面を読めないことが悔やまれてならなかった。

人の世に熱あれ、人間(じんかん)に光りあれ。