[B4作品批評レポート#5]〜ドラえもんに関する考察〜

こんにちは。B4の九里です。

先日、前期最後の研究室会議でB4に夏休みの課題が課されました。内容としては自分の興味ある作品について批評し、レポートするといった具合で、建築に限らずあらゆる分野について自分の思うことを吐き出す場だと考えています。

そこで今回、私はみなさんご存知の

”ドラえもん”

について少し深掘りできたらいいなと思っています。

ことの発端としては先日、色々ご縁がありまして、京セラ美術館のチケットを手に入れました。そして京都に遊びにいった際、京セラ美術館に足を運んでみたところ「THE ドラえもん展 KYOTO 2021」が企画展示されていたため見てきました。正直言って私の中では今までの現代美術作品の中で最も理解がしやすく、共感しやすい作品が多かったです。またテーマも非常に魅力的でした。

以下の文はテーマの一部抜粋です。

ごあいさつ

1970年の誕生以来、ドラえもんは、日本中にたくさんの夢を届けてくれました。(省略)アーティストの皆様に、こんな”お願い”をしました。

「あなたのドラえもんをつくってください」

この”お願い”にご賛同いただいた、日本を代表するアーティスト28組に、誰も見たことのない「ドラえもん」、世界にひとつだけの新しい「ドラえもん」をつくっていただきました。(以下省略)

http://thedoraemontentokyo2017.jp/kyoto.

ざっくり今回の企画内容をまとめると、なんでもできる未来の猫型ロボット”ドラえもん”を各アーティストが現代風に再解釈し、ドラえもんとアートの融合を試みるといった感じです。アーティスト自身がクライアントから”お願い”をされてドラえもんのようにそのお願いを叶えるといったシステムもドラえもんとのび太くんの関係を想起させて面白いです。

作品に関しては、これから観にいく方もいらっしゃると思うので触れないでおこうと思いますが、ドラえもんの道具を新しく考案している模型作品や、アーティストの作風で描かれた独特な新しいドラえもんのアニメ作品、またドラえもんをイメージして作られた衣服やドラえもんの内部構造があらわになった作品など、どれも”ドラえもん”を異なる視点から眺めることができる作品ばかりでした。

ドラえもんという国民的アニメがテーマということで、私たち観覧者は前提知識を持っています。その前提知識を覆すような形でアーティストたちが独自の”ドラえもん”を提案していたため、その裏切り感が非常に心に響き、面白いと感じる要因になっていたのではないかなと思います。

⚪︎⚪︎⚪︎

今回は作品批評レポートということで、「THE ドラえもん展 KYOTO 2021」のテーマに則り、自分なりの”ドラえもん”の再解釈をしていこうと思います。

ドラえもんの解釈の視点として今回は3つ挙げさせてもらいます。

1、秘密の道具の危険性

2、中古品からヒーローへ

3、もしもドラえもんがこの世界にいたら、、、

1、秘密の道具の危険性

ドラえもんは100年後の世界からやってくる猫型ロボットで、不思議な4次元ポケットから出される秘密の道具によってさまざまな問題を解決していきます。この秘密道具は非常に万能で、のび太の願いや友達の願望を数多く叶えてきました。例えば、「もしもボックス」はもしも⚪︎⚪︎⚪︎という世界だったら!というような自分の妄想が現実になる素晴らしい道具です。漫画内ではのび太くんの願望通り、あやとり至上主義社会や貨幣の価値が逆転した世界などが実世界にあらわれています。

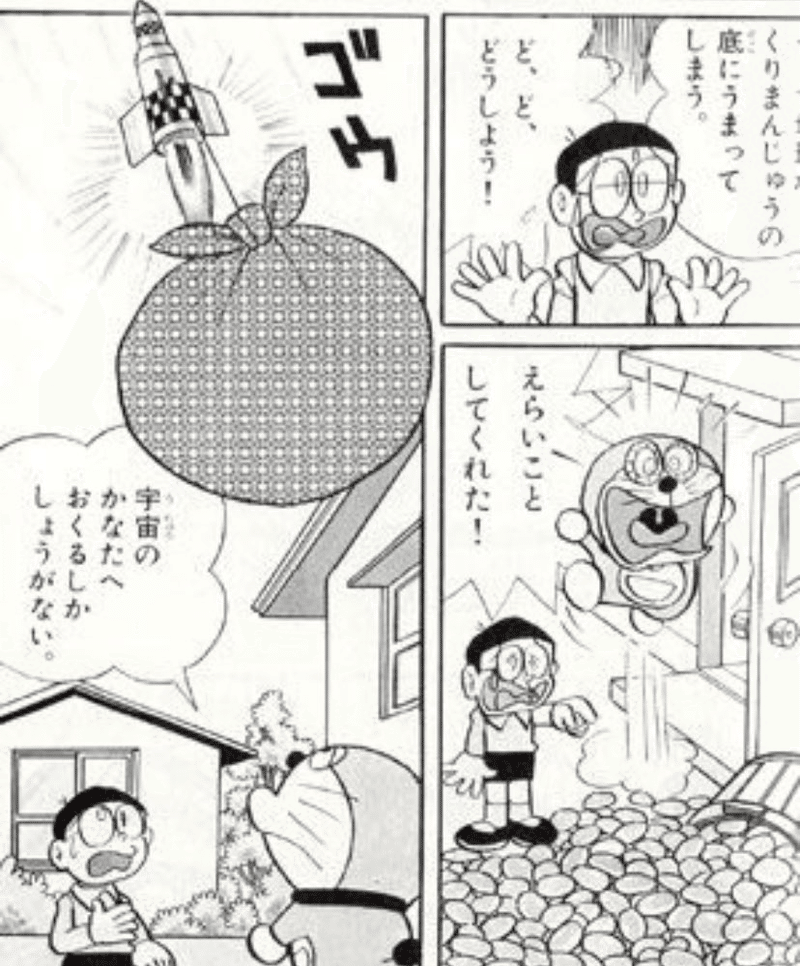

しかし、この万能な道具たちは使用方法を誤れば非常に危険な状態を作り出すことがあります。例を挙げると「バイバイン」という道具です。これはある物を指数関数的に増やすことができる道具で、漫画内ではのび太の栗饅頭に使用し、5分ごとにまんじゅうが指数関数的に増えていき次第に満腹になるのび太は食べ切ることができず、最終的には宇宙に飛ばして万事を得るといった内容です。力が強力であればあるほど、その力がネガティブに働く場合もあるということがここからわかります。

これは私たちの工業化社会の世界にも当てはまることなのではないでしょうか。産業革命により発明された数々の製品は当時の人間にとっては”秘密の道具”そのものだったと思います。その秘密の道具は有用性が高く、みんなは消費をし続けたせいで現在地球温暖化が進み、かつてない危険が地球に迫っていることを示唆する人たちもいます。今一度私たちは自分たちが使用している万能な道具を理解し、その力をコントロールする術を身につけなくてはならないのではないでしょうか。

これは余談ですが、アニメの「バイバイン」の回はコロナ感染が再拡大した今年の4月に限定無料公開されました。巷では、コロナ感染者が指数関数的に広まった危険性をこのアニメで示唆するためのものという解釈もされています。今現在、東京ではコロナ感染者が3000人を超えて、歯止めが効かない状態がひしひしと伝わってきます。私たち自身がウイルスの危険性を理解し、再び身を引き締める必要があると思いました。

↑バイバイン

2、中古品からヒーローへ

ドラえもんは未来の世界では何も特別ではありません。ドラえもんは量産型猫型ロボットの中古品であり、価値としては本来低いはずです。しかし、過去に遡り、技術が発展されていない世界に行った時、ドラえもんはヒーローになります。

私はここから環境の重要性が感じ取れます。例えばいじめが発生する原因として、そのクラスの平均値を抽出した時、その数値よりネガティブに逸脱した人がいじめられるという説があります。例えばクラス内で流行っているゲームがあったとします。その中で1人だけそのゲームに無関心な人がいるとします。その人はクラスの興味という視点における平均値より低いため、いじめられる対象になる可能性があります。その逆として、大きくその平均値をポジティブに上回った場合、その人に対する畏敬の念や尊敬の眼差しが他者から向けられる場合があります。これはドラえもんの状況に当てはまり、過去の低い平均値内でドラえもんのスペックがはるかに凌駕しています。ドラえもんはこの時代において異質な存在なのです。

ドラえもんは本来、のび太くんの未来を変えるために一時的に派遣された身。しかし、結果的にはのび太くんの世界に残り生活を続けています。それはのび太くんとの強い絆によるものであるし、ドラえもん自体もそこに居続けたい意思が存在すると思いますが、別の視点から眺めるとしたら、ドラえもん自身も非常に居心地の良い世界だったのではないでしょうか。のび太くんからは毎日依存され、他の人たちもドラえもんに頼り、ヒーローのような世界。その場の環境がその人の価値を定義し、自己をその世界に定位させる理由になると私は考えています。

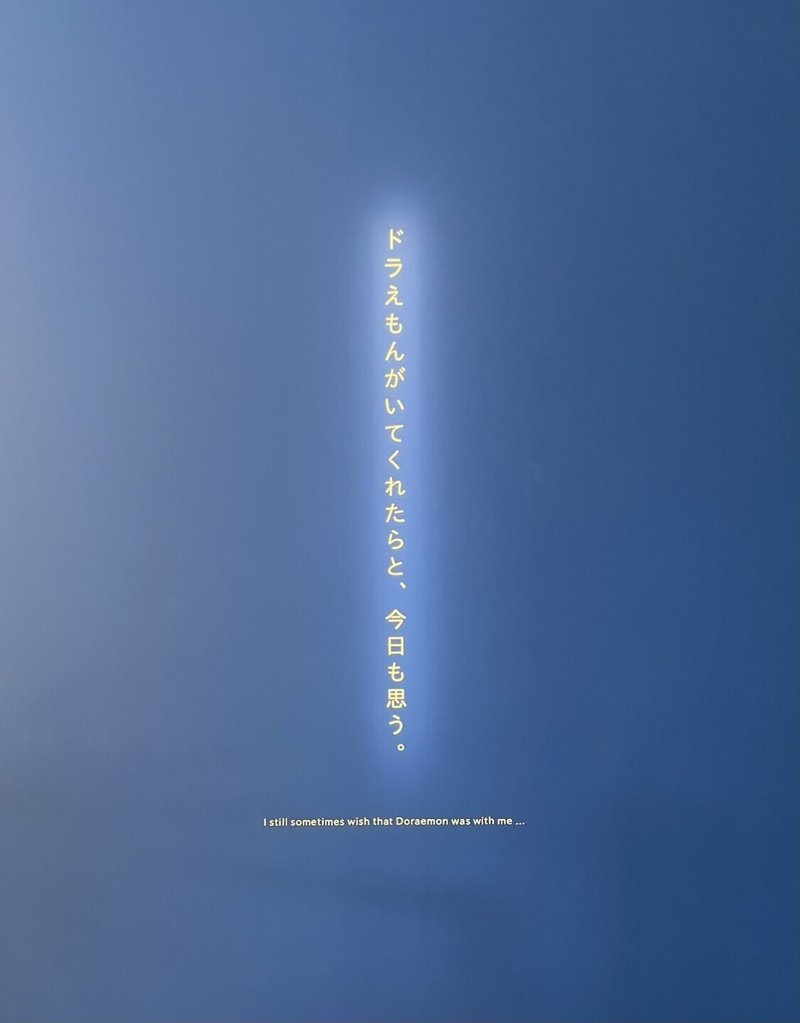

3、もしもこの世界にドラえもんがいたら、、、

コロナに蝕まれて、さまざまな制約に縛られた現在。私はたびたび、こう思います。もしもドラえもんがこの世界にいたら、、、。

誰もが一度は考えた内容だと思います。もしもドラえもんがこの世界にいたら、私たちが受けている厳しい制約から解き放つことができるからです。私たちの世界は一見自由に見えて、全くもって自由ではありません。例えば、私たちは重力に支配され、地面に縛り付けられています。飛行機など少しづつその制約から解き放たれて来てはいるものの、タケコプターに敵う機械はまだ存在しません。国家的な視点から見ると私たちは国境というもので地域を区別され、そこの国民であることが決定されています。その国によって決められた法律やルールによって私たちは行動の制限がされています。また構造主義的な観点から見ると、私たちの意見や考え方自体も周囲の環境に依存しており、そこにオリジナルはないとされる考え方もあります。これらのように私たちの世界は物理的な分野から精神的な分野まで多くを拘束されていることがわかります。

ドラえもんという存在はそんな制約を少し解除することができる存在です。私たちは無意識的にこの制約に疲れを感じ、ドラえもんのような存在を渇望しているのではないでしょうか。それがドラえもんという愛らしくて、しかし私たちの欲望を満たしてくれる存在が国民的アニメになった一つの理由になっているのかなと思います。

まとめ

京セラ美術館の「THE ドラえもん展 KYOTO 2021」に訪れたことをきっかけに、違った視点からドラえもんを見ることができて非常に楽しかったです。現代アートというとどこか理解しがたく、近寄り難い存在になっている人もいるかもしれませんが(個人的感想であり、まだ私はそこまで審美眼が育っていません、、、)、この企画展示はドラえもんという前提知識を多くの人が持っているため、非常にわかりやすく、楽しめると思います。ぜひ機会があれば足を運んでみてはいかがでしょうか。

またこの記事が皆さんもドラえもんという存在にたいして考えるきっかけになってもらえればと思います。なにか思うことがあればコメントしていただけると嬉しいです。

B4 九里

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?