KKL20240508 研究室会議レポート アンビエント再考

はじめまして、M2の川本航佑です。

突然ですが皆さん、アンビエントミュージックをご存じでしょうか?アンビエントとは一般的にある主役となる対象を引き立てるような環境音のことを指します。例えば電車の到着音やパソコンの起動音などが身近なものとして挙げられます。最近、ambient kyotoの展覧会が話題になっていたため名前を聞いたことがある人もいるかもしれません。

ではなぜこのような話になったかというと、ゼミでの議論で建築における環境音の議題が挙がり、議論する上での前提知識となるアンビエントミュージックについて門脇先生が説明してくださっていた際、一昔前は活発的に議論されてきていたけど、最近のアンビエントシーンはどうなっているのだろうかという話になり、音楽が趣味で現代のアンビエントシーンもよく聴く私が、最近のアンビエントシーンについて自分なりの解釈をかいてみようと思ったのがきっかけです。

アンビエントはbrian enoが発表した『Ambient 1: Music for Airports』(1978)というアルバムが起源として始まったとされています。このアルバムは名前の通り飛行場にてかける音楽のことを指し、これはロックやジャズ、ヒップホップなど黒人から生まれたビートのある音楽ではなく、ノンビートといわれるリズムのない音楽でクラシックなどもそこに位置つけられます。囲みにbrian enoはその後、デヴィット・ボウイやU2などのプロデゥーサーとしても活躍し、身近なものだとWindowsの起動音を作曲したりなど、後世に多大な影響を与えています。さらに起源辿るとジョン・ケージの『4分33秒』などもありますが前提の話はこの辺にして、、

アンビエントのイメージをつかみたい人は、aphex twinによる『Selected Ambient Works Volume II』やGASによる『pop』などを聴いてみると、その特徴が見えてくるかもしれません。

アンビエントは1980年代後半、ハウスやテクノの隆盛とともに再起し、1990年代に大きな人気を博したと言われていますが、現代ではアンビエントの概念はとても広義的に使われていて、テクノやアシッド・ハウス、ダブなどのジャンルと合わせて分類されてることが多いです。様々なジャンルと結びつくことでアンビエントは元の環境音楽的なものから進化して新たなジャンルに発展しているのではないかと考えられます。

ここでまたゼミでの議論を引用しますが、新古典主義の建築は様式を組み合わせることで発展してきましたが、これはありものを組み合わせることでエラーを発生させるシュルレアリスム的な考え方ではなく進化論的に発生した新たな様式であるともとらえられると『鉄筋コンクリート建築の考古学: アナトール・ド・ボドーとその時代』を引用しながら門脇先生が話してくれました。

進化論的に考えるのであれば、新たな様式となるため、様式そのものが自立したものでなければならない。このような考え方に日本では伊藤忠太が影響を受けていて、代表作である築地本願寺を見ると、インドと中国と日本の様式をまぜたアジアの新しい様式を生み出そうとしています。これは様式の組み合わせによるシュルレアリスム的なものではなく進化論的にとらえることができます。この著書の中で、伊藤忠太は当時、妖怪のドローングを描いていたのだが、これは生物のドローイングの中で様々な様式を組み合わせることで全く新しい自立した生物を生み出すことをスタディしていたのではないかと唱えていて、とても面白い考え方だと思いました。

この話は現代のアンビエントミュージックにも当てはまっているのではないかと感じました。というのも先ほども書いたように現行のアンビエントミュージックはテクノやハウス、ダブなどほかにも膨大なジャンルの音楽と組み合わさり、それらのアンビエントとして機能することで発展してきました。この繰り返しの中で、アンビエントミュージックは音楽シーンそのもののアンビエントとして機能していったのではないかと考えられます。これはアンビエントが進化論的に発展して全く新しいものとなったため、明確な特徴が薄くなり議論されることが少なくなったことにもつながっているのかもしれません。しかしアンビエントは現代の音楽シーンにも影の部分で確実に定着しています。例えば2019年に発表されたthe 1975による『Notes On A Conditional Form』ではアルバム全体としてはロックやポップス、エレクトロで構成されたアルバムになりますが、通して聴いてみるとその随所にアンビエント的な要素がはちりばめられていて、それらがバラバラな曲群を一つのアルバムとして統合しています。近年アップルミュージックなどのサブスクで音楽を聴くことが主流となり、好きな曲だけを集めて聞くことができるようになったため、アルバムを通して聴くという音楽の聴き方が少なくなってきましたが、アルバムを通して音楽を聴くことはアンビエントを介して議論されてもいいのではないかと思います。

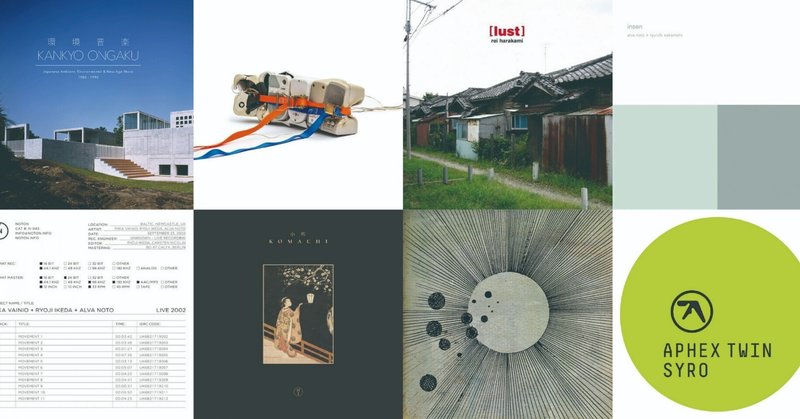

長々と書きましたが、最後に現行のアンビエントミュージックを紹介して終わろうと思います。書き出してみたら紹介したいものが多すぎて収拾がつかなくなったので00年以降のアルバムに限定して10個だけセレクトしました。ぜひ聴いてみてください!

2019年にリリースされグラミー賞も受賞した。近年日本のアンビエントミュージックは独立した別のジャンルとして評価されているのではないかと感じる。日本のアンビエントシーンは海外にもかなり注目されていて、Harry Stylesによる『Harry's House』も日本のアンビエント界の巨匠、細野晴臣による『HOSONO HOUSE』からアルバム名をとったといわれている。アンビエントにも様々な傾向があるが、個人的に日本のアンビエントには空間性があるのではないかと感じている。

現代のbrian enoことOneohtrix Point Never。ほかにもReplicaなど素晴らしい作品が多いので聴いてみてもらいたいのだが、このアルバムは特に音の質感とアルバム全体の構成が秀逸。3月の来日公演に行けなかったのでもう一度来日してほしい!

惜しくも亡くなってしまったのだが、日本のエレクトロ、アンビエントシーンにおける重要な人物。SC-88Proという音源モジュールとエフェクトのみを愛用していて、それが彼特有のサウンドを生み出している。

坂本龍一とalva notoによる共作。坂本龍一も去年亡くなってしまったが、数えきれないほどの名曲を作り出している。戦場のメリークリスマスは誰もが聞いたことがある作品だろう。彼の持つメロディアスな一面と無機質で数学的なアプローチをするalva notoの質感が合致した名作。

エレクトロ、アンビエントシーンの巨匠aphex twinによるアルバム。brian enoも同様だが、アンビエントシーンは巨匠が現代でも名作を作り続けている例が多いと感じる。このアルバムに限らず、すべてのアルバムを聴いてほしい。

alva noto, ryoji ikeda, Mika Vainioによるアルバム。ノイズミュージックよりの作品なので聞く人を選ぶかもしれないが刺さる人には深く刺さりそうな本作品。ryoji ikedaは数学的なアプローチなどで実験的に音楽を制作していて、live映像をみるとその特徴が視覚的にわかりやすい。https://www.youtube.com/watch?v=k3J4d4RbeWc

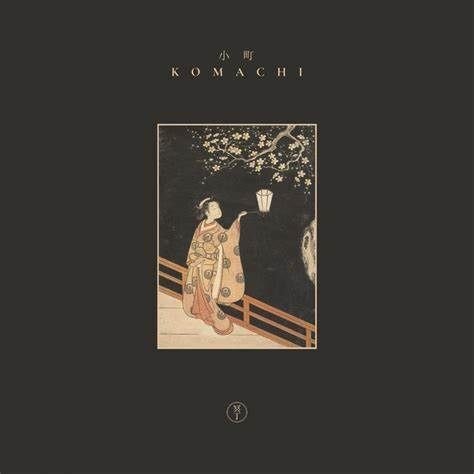

和の質感をアンビエントに落とし込んだアルバム。日本人だからか音のテクスチャが自然と耳になじむ。作業中にかけることもお勧めしたい。

宇宙を題材に制作したアルバム。アンビエント的サウンドとは言えないかもしれないが、ビートと合わさることで宇宙的なものを表現した秀逸なアルバム。brain feederというレーベルの主催者でもあり、thunder catなどの名前は耳にしたことがあるかもしれない。日本人だと長谷川白紙が所属している。https://flyinglotus.bandcamp.com/album/cosmogramma

ここで紹介するにはかなりマニアックなアーティストですが音の質感が面白いです。まさにこのジャケットのビジュアルのような音がします。音のテクスチャやマテリアルに興味がある人におすすめ。https://quiettimetapes.bandcamp.com/album/metaconc

先ほど紹介したthe 1975 のボーカル、マシュー・ヒーリーによるソロプロジェクト。『Notes On A Conditional Form』にも見られたアンビエント要素がより鮮明になって表れている。the1975が好きな人にも聴いてほしい。

https://soundcloud.com/matty-452970975/and-then-the-sand-we-sink-in

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?