【B4作品批評レポート#8】〜それっぽくふるまう〜

こんにちは。B4の水越です。門脇研の取り組みとしてB4が前期の活動を通して、そこで学んだことを活かしながら作品批評をしてみようという取り組みがあります。いわば夏休みの課題です。作品批評自体は建築に限らず、作品と呼ばれるものであればなんでも良いというもので、今回私は「ジャッジ!」という映画を私が前期の研究室会議で学んだことと照らし合わせながら批評してみたいと思います。この映画自体は私が昔から好きな映画で何回も繰り返しみているものですが、映画という一つのメディアに対して特別詳しいわけではなく、色々な作品をみているというわけではないので、批評という点では稚拙な文章にはなってしまうかもしれませんがどうか大目に見てください。みなさんの頭の中で想像しながらこの記事を読み進めていければと思います。

あらすじ

世界一のテレビCMを決めるサンタモニカ国際広告祭。各国の超一流クリエイターが集結するこの晴れ舞台に、なぜか無理やり参加させられた日本の若手代理店社員。そこで知らされた真のミッションとは……何と「ちくわ」のCMを入賞させることだった!失敗すれば即クビという人生の大ピンチ。陰謀とオトナのかけひきが渦巻くなか、バカが付くほど正直で広告への愛は誰にも負けない落ちこぼれ社員の運命や、いかに――!?(C)2014「ジャッジ!」製作委員会

要するに、世界各国から集結した広告クリエイターが自分の作品をグランプリに輝かせるべく、それぞれの策略で戦っていくストーリーなのですが、そこで起こるのは想像もしていなかったような出来ごとでした。

自分の持つ力を最大限に発揮する

ここで、少し話をそらします。以前の門脇研のnoteでこんな話がありました。

人は、ある情報を目の前にしたとき、自分が知っている形でしか、その情報を知りえないということ。つまり、情報に対する接し方そのものが、自らの限界を規定し、思考の輪郭を露呈させるのです。

この記事を見て私はすごく感銘を受けました。当然のことながら自分の中にある知識と他者の中にある知識はそれぞれで異なる。そこにはその人自身の今まで学んできたことの経験や生活などによって左右されるわけですが、その知識の違いをどのようにして埋めながら伝えていくのかという話になります。しかし、その知識の違いがあるからこそ、議論の展開もあるわけです。このnoteを見てから自分の中で意識していることがあります。

それは、それっぽくふるまうということ

こちらも門脇研のnoteの参照になってしまうのですが、日々の雑談の中には思いもしていなかった発見があります。そのことをこちらのnoteではあそびに学ぶと言っているわけですが、私はそれっぽくふるまうことで相手の中に存在するあそびを引き出せないかと思っています。

門脇研の研究室会議では一つの発表に対して、先生だけでなく同期や先輩方も含め、研究室の構成員全員が思考を巡らせることで議論を展開させていきます。そこで得られる情報量は自分の知識の許容量を遥かに超えてくるためリアルタイムでは理解が到底追いつかないような議論も進んでいくわけですが、そこで大事になってくるのがそれっぽくふるまうことだと私は思うのです。それっぽくふるまうことであらゆる方向から様々な意見が飛び交います。自分の言葉が詰まってしまうような内容でも、なんとか言葉を絞り出してそれっぽく発言してみる。するとそこには雑談の中に潜んでいるような偶発的な発見が至るところに隠されており、自分の中にある限界値を優に更新する機会を与えてくれます。門脇研の優秀な先輩方や先生の知識をどれだけ引き出して盗むことができるのか、今話したのは、私が前期の研究室会議で考えていたテーマです。

ここで話を戻すと、この映画の中にもそれっぽくふるまうという状況が描かれています。この映画では、CMのグランプリ選定における様々な議論が繰り広げられているシーンが展開されていきますが、個性派揃いの審査会の中の議論では、発言すること自体が難しいとされています。

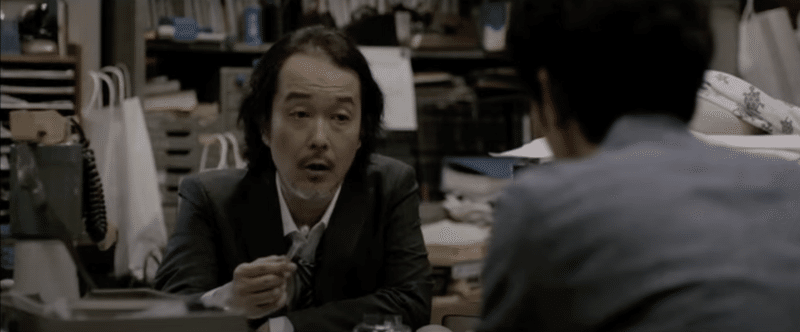

そこで、英語もままならない主人公の太田は元審査員だった鏡さんに審査会のアドバイスを頂きに行くわけですが、そこで教えてもらえたのは、ペン回し、「最高のご馳走にありつく英会話」という本。

そしてこの三つのフレーズ。

「When I spin this pen,I have something to say.」

”ペンを回した時は言いたいことがある時です”

このフレーズは発言することすら難しい審査会で、注目してもらうための秘策です

「What I'm about to say is very important.」

”これから大事なことを言う”

そして喋る時に必ずこのフレーズを言います。こうすることで、何を言っても大事に聞こえます。そして最後に

「Silence is golden.」

"沈黙は金"

何も言うことがない時に言うフレーズがこれです。あえて何も言わないことで相手側が勝手に想像してくれます。

「あとは知ってる英語でなんとかしろ」

鏡さんのこのような無責任な発言により主人公はフレーズを含めたこの三つの武器を持って審査会という戦いの舞台に挑むのです。審査会のシーンでは主人公が実際に限られた知識の中でそれっぽく発言することで自分の力を最大限に発揮しながら戦っています。そのシーンも必見です。

実際に主人公に審査会の参加を押し付けたパワハラ上司も

”裏の裏の裏は裏だからね”

”工夫しないという工夫だよ”

と、それっぽくふるまっているのもこの映画の面白いところです。

つかみ

加えて紹介したいところがあります。この映画では数々のCMの中からグランプリを決めるというもので、審査するCM数は映画の中で判明しているもので728本もあり、審査員全員が全てをしっかり審査しているとは到底思えません。そこで大事になってくるのがつかみです。

情報過多な現代において、つかみを取ると言うことはとても重要なことだと思います。

またまた話を逸らすのですが、去年の卒業設計ではオンラインホワイトボードのConcept Board上にクラス毎に全ての作品が同一平面上に並べられてました。ここでは全ての作品が同一平面上に並べられているため、一見、ヒエラルキーが存在しない。そのため、周りとの差別化を計るつかみが必要だと思いました。この話はSNSにも同じことが言えると思うのですが、バズるものと言うと大体ある種のつかみがある。莫大な情報量の中である一つの輝きを発見するには、つかみが必要なんだと。

この映画では、CMにおけるつかみよりも審査会にて発言をすることに重きが置かれているため、主人公は自分の外見につかみを持たせました。

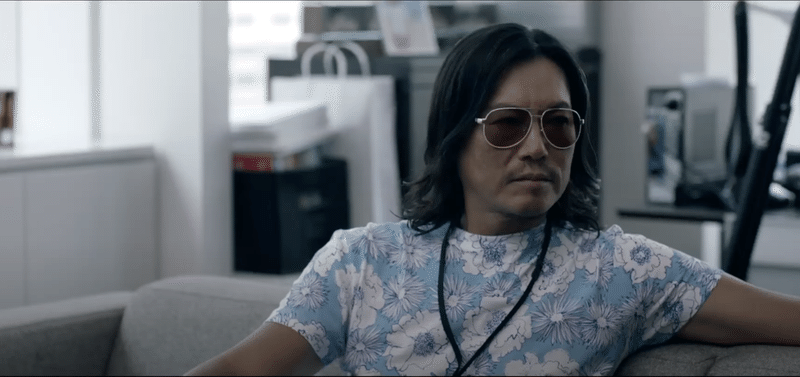

そのつかみとはずばり、オタクです。

世界各国の曲者審査員はそれぞれが様々なつかみを持ち合わせているのですが、オタクという日本らしさを備えながらもかなりの個性が出る。このつかみは、上記で紹介した英語のフレーズと相まって他の審査員よりも発言の重みが増しているように感じました。

自分もこれから卒業設計に取り組む身として、ある種のつかみを大事にしていこうと感じた次第です。

本当に美味しいものを美味しいと言おう

これまで、雑談も含めて様々な話をしましたが、この映画の本質はなんとしても自分の作品をグランプリにという貪欲な精神からくる不正だらけの審査との戦いです。

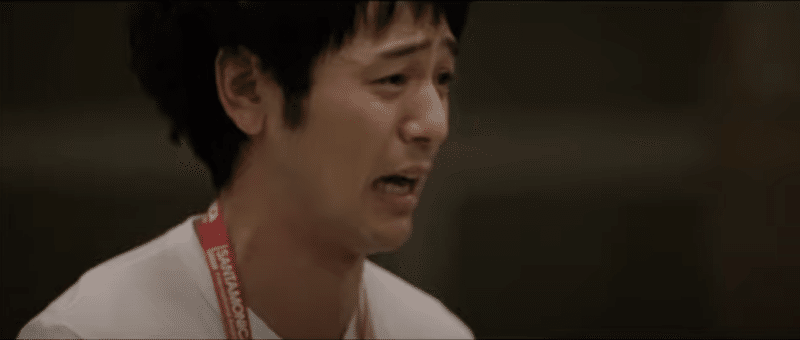

無理矢理とはいえ、主人公はサンタモニカ国際広告祭という憧れの舞台に審査員として足を運ぶことができたのですが、この現状に疑問を持った主人公が審査員たちを説得をします。その説得も心に刺さるものがあります。具体的にどんな説得をしたかというと、

「What I'm about to say is very important.」

”これから大事なことを言う”

「I have come here to eat the most delicious food in the world.」

”私は世界で一番美味しいものを食べに来ました”

「Please do not recommend anything you do not like.」

”自分が好きではないものをすすめないでください”

「If it is delicious,I will say delicious.」

”私は美味しいものを美味しいと言います”

「I will trust what you tell me, because you are the best of the best」

”あなたの言葉を信じます、あなたは一流ですから”

ここで役に立つのが鏡さんからもらった「最高のご馳走にありつく英会話」という本にあるフレーズです。このフレーズのみ、つまり、自分の知識の限界の中で主人公は審査員の心を変えていきます。自分の中にあるものだけで、いかに相手に伝えられることができるのか、言葉の選択とその伝え方を考えさせられる良いシーンです。

また、このフレーズとは別に

「僕らは審査されているんだ!」

という発言には、学生という審査される側の人間からしても心に刺さるものがありました。

まとめ??

みなさんに実際にこの映画を見てもらいたかったので、映画について深く触れることはしなかったのですが、なんの偶然かはわかりませんが今の自分の思っていることと映画の展開がリンクしているところがあったので今回紹介させていただきました。

話が逸れまくっているせいで、私が何を伝えたいのか、実際に私が伝えたいことが伝わってないのかもしれません。しかし、それでいいと思います。私の思いもよらないところで、思いもよらなかったことが発見される。この場ではあえて伝えたいことをまとめずに終わりたいと思います。そう、まさに、、

「Silence is golden.」

最後に

門脇研の研究室会議では、個人発表やプロジェクト発表に対して全員で議論し合いながら深めていくという方法がとられています。そこでは先生だけでなく、先輩の意見にもしっかりと自分の意見で向き合っていく覚悟が必要なわけです。白熱する議論の中でどうしても言いたいことがあった時、私はペンを回してこう言おうと思います。

もちろん、マスクは忘れずに。

※この投稿は私が門脇研で経験した学びの集積である。

B4 水越永貴

引用写真

U-NEXT

https://youtu.be/GjFOEGsiJ8g

https://youtu.be/6vgkItKlNl4

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?