【B4作品批評レポート#6】~阪急電車の旅~

こんにちは。B4の笠瀬です!

門脇研究室に所属して初めての夏休み到来!!

私たちB4には作品批評の夏休みHWが課されました~

今回の課題である作品批評は建築以外でもいいとのことなので、私は有川浩の小説「阪急電車」について考えていきたいと思います。

この小説は映画化もされているため既に知っている人も多い作品ですが、私の一個人としての見解を書かせていただきます。作品批評の経験はあまりなく拙いところも多いとは思いますが、温かい目で読んでいただけたら嬉しいです。

あらすじ

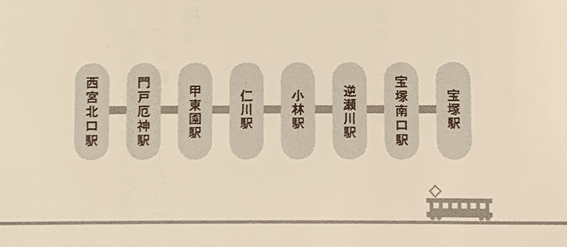

隣に座った女性は、よく行く図書館で見かけるあの人だった…。片道わずか15分のローカル線で起きる小さな奇跡の数々。乗り合わせただけの乗客の人生が少しずつ交差し、やがて希望の物語は紡がれる。恋の始まり、別れの兆し、途中下車―――人数分のドラマを乗せた電車はどこまでもは続かない線路を走っていく。ほっこり胸キュンの傑作長篇小説。

解説:児玉清

「阪急電車」の一番の魅力は章ごとにずれていく視点であると私は考えます。一般的な小説はある特定の主人公に焦点を当て、読者が主人公の心情の変化を追うことで自分自身と重ね、様々な感情を享受するものがほとんどであるのに対し、この本では、同じ車両に乗り合わせた人たちそれぞれの視点でストーリーが展開します。そして、自分の事のようでどこか他人事に感じるような、当事者になったり第三者になったりと不思議な体験が得られます。

では、現実にはありえない多種多様な視点の横断に親近感が湧くのはなぜか—

私は「場面設定」と「日常の偶然性の投影」が親近感を抱くポイントであると考えました。そのため今回のnoteではこの2つについて考察し、述べたいと思います。

大衆的な場面設定

親近感を覚える理由の1つに、舞台が電車であることが挙げられると思います。突然ですがみなさんは電車の中で人間観察をしたり、偶然聞こえてきた会話に興味を持ったことはありませんか?この本の中には、そういったきっかけから居合わせた人たちが自分なりの自由な想像を膨らませる場面があり、読者も自分が普段電車に乗って見ている光景や体験を簡単に連想することができます。

また、現実の世界では人間観察はあくまで想像で終わってしまい、電車を降りる頃には忘れてしまう程度のものですが、この本では観察する側、される側、その双方の視点から物事を見ることができるため、読者は主人公への感情移入とともに、普通の生活では決して知ることのできない、情景に対する他人の解釈に触れることが可能になります。そしてその1つ1つに人間味があるため全体がとても興味深い本となっているのです。

つまり、電車という比較的身近な乗り物であることと、身近だからこそ私たちの体験に結びつきやすく共感を得やすいということが、前提となる大事な要素として効いていて、そこに別の視点から見た情景が重なることである種答え合わせのような、本を読んでいる自分だけがパズルのようにすべてを知っていく感覚が読者を引きつけているのではないでしょうか。

日常に潜む偶然性の投影

他にも親近感を覚える理由として、人と人が出会う日常の中の些細な偶然性とその描写があると思います。席が決まっているわけでもなければ、行き先が同じわけでもない、ただ同じ時刻に同じレールの上を往復する、至って単純で普通の乗り物といえる電車。しかしその中で出会う1つ1つの瞬間が唯一無二の日常を映し出していると捉えることもできます。

この本の中では偶然の出会いによって主人公の考えが見直され、いい方向へと歩き出す場面が出てきます。そしてそういった出会いは私たちの日常にも十分に存在しうる身近なものであると考えます。実際、誰かの言葉に救われたり、他人の言動から自分を客観的に見直したり、日常には多くの偶然が潜んでいて私たちはその恩恵を無意識に受けているのかもしれません。

この本の中ではある電車の中で出会い、お互いが少しずつ関わりあって、いずれ降りていくという流れで話が展開し、ある意味私たちの日常の偶然性を俯瞰的に表しているといえるでしょう。本の終始から、「深く関わることのない、その場限りの関係だからこその良さ」がよく伝わってきます。

まとめ

この小説では、他人に興味を持つ人々を乗せた電車がゆっくりと走り続けていますが、この雰囲気は、多くの乗客がスマホの画面をのぞいている今日の車内の光景とは対照的で少しうらやましく感じます。向かい側に座っている人、近くに立っている人、窓の外の風景…そういうものに目を向けられる人になると生活が豊かになるのではないかと思うほどです。

私自身、この本のストーリーや構成はもちろん、登場する乗客のあたたかさや人間味に溢れているところも好きなので、この本に出てくるような1人1人のふるまいを失いたくないと思っています。そして、映画化されるくらい人気があるということは同じように考えている人がもっとたくさんいるはずです。もしそうだとすれば、他人への関心が薄れる一方で他人の眼を過剰に気にしすぎる現代の私たちにとって、このような本はかつての日常だけでなく理想の日常をも映し出しているとも言えるのではないでしょうか。

本を読んで…

今回は「阪急電車」を久しぶりに読み返してみましたが、何度読んでも面白いです!

乗り合わせた相手に対する解釈が絶妙にずれていたり、思わぬところで交わっていたり、物語だけどどこかリアリティのあるストーリーがテンポよく展開していく感じが読者をどんどんほんの中へ誘います。

最初にも書きましたが、この小説は章ごとに視点がどんどん移っていくため、読書があまり好きではない人でも飽きずに読み進めることができると思います。また、電車には様々な世代の人が登場し、それぞれが様々なバックグラウンドを持っているので、世代を問わず楽しめると思います。

もし「阪急電車」をどこかで見つけたらぜひ手に取ってみてください!

B4 笠瀬未来

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?