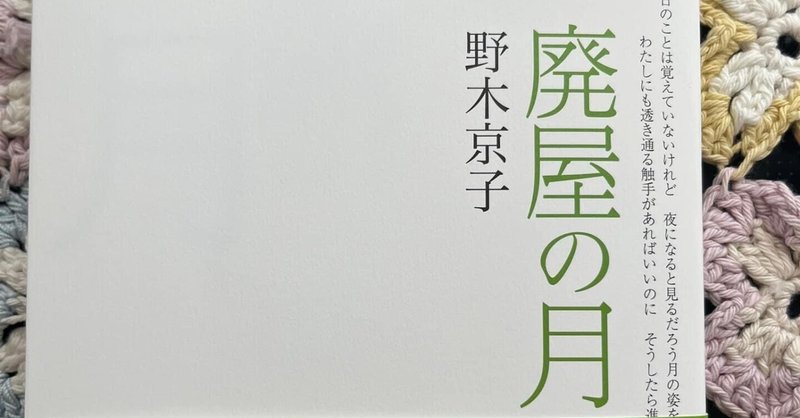

野木京子詩集『廃屋の月』

二十数年前、詩人の松尾静明さんから「橘さんにとって、詩を書くとは、どういうことですか?」と質問されたことがあった。「日記を書くのと同じです」とお答えした。松尾さんは「それが、今のあなたの限界です」と仰った。その意味が、よくわからなかったけれど、気になって仕方がなかった。昨年より私は、松尾さん主宰の同人誌『折々の』の同人となったのだが、あの時の「限界です」というお言葉に導かれた気がしている。

出版されてまもない野木京子さんの詩集『廃屋の月』にも、同じようなことが書かれている。

ノートを開いて夢を記すことを日課にしています

昨夜見た夢は

詩を書くことの意味はなんですか と

問われて答える立場に追いたてられるもので

詩を書くことは生きることです と

答えようと文を考え

それでは直球で

生きることですどころか

薄気味悪くてこれ以上生きていくことができない

だから大きく道を曲げて廃屋に入っていこうと

考え直した

詩を書く意味とは

知らない廃庭か廃屋に入っていくことです

(『廃屋の月』第二連)

廃屋になった居酒屋浜秀の裏庭にまわると、古井戸があった。作者は、「その井戸に落ちたものや/落ちそうになって縁にへばりついているものを/拾いあげに行きたいと思った」。そして、「水面に落ち込んだかつての月明かりの断片なども/秀子さんが昔飼っていた犬の鳴き声なども/そこに沈んでいるような気がする」で、詩は結ばれる。

私の日々のウオーキングコースにも廃屋があり、家屋が解体された後、その陰に隠れるように井戸が存在していることを知った。おそるおそる蓋を開けたら、墨汁を流したような暗い水面に出くわした。忘れたつもりでいただけで、忘れようのなかった悔いや悲しみを、突然見せつけられたような気がした。「落ちそうになって縁にへばりついている」とは、そういうことではないか。

詩を書いていると、詩の中の「私」が勝手に歩き始めることがしばしばある。まるで廃屋や廃庭をさまようように、自作でありながら自らの昏がりに迷いこみ、思いがけない出口に辿りつく。そこは、出口ではあるけれども、ゴールではない。詩を書くということは、生きている限り延々と続く、裡なる一人旅なのかもしれない。

私は、教会を訪れるのは年に数回という不真面目なカトリック信者である。それなのに、十字架の前に跪くと、必ず涙が止まらなくなる。理由はわからない。わからないから、詩を書く。少なくとも、今の私にとって、詩を書くことは「日記を書くのと同じ」ではない。

野木京子詩集『廃屋の月』書肆 子午線

2024年3月5不真面目な

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?