水掻き 詩集『しなやかな暗殺者』より

川縁の木に凭れて待っていた。落葉を終えた枝に、手袋がぽつんと咲いていた。手折ろうとした矢先に、そちらの方から落ちてきた。かすかにクレゾールの匂いがした。試しに嵌めてみると、自分の皮膚と思うくらい、違和感がない。指と指の間には水掻きが生えていた。私は、待ちすぎたのかもしれない。誰を?なぜ?そんなことさえ忘れるほどに。夕焼けはこっそり出血を始めた。切なさの周期が狂い始めている。タクシーでも拾う感覚で、雑居ビルのエレベーターに飛び乗った。

ガラス張りのエレベーターのガラスの向こうに、剥製みたいな男はいた。水掻きの生えた私を訝しげに見ていた。私を忘れるはずがないのに。私の腐った躑躅色の臓器と、思いのままに撓う肢体を、男は、かつて褒めてくれた。私の薄い血を、熱いと言った。つま先からだんだん透き通ってゆく私のために涙を流し、新しい口紅を買ってくれた。私はガラスにぺたりと貼りついて、ゴブタサシテマスと声をかけたつもりだが、言葉の代わりに泡がこぼれた。ワタシハイッタイナニモノデせウカ?ミズカキハアルケドツバサハナイ。ミズカキガアッテモウロコハナイ。キノウハアッテケフハナイ。オモイデバカリデヤクソクガナイ。言えば言うだけ、泡がこぼれた。剥製の目が瞬きをした。

男の背後で、星のようなものが点滅している。もしも満天の光のもと、エレベーターの扉が開いたとしたら、私はもういっぺんだけ、男の腕に抱かれてもいい。びしょ濡れのまま、抱かれてもいい。しのび笑いは泡になって、ぷつんと消えた。

(全文)

誰かから愛されていると感じるたび、私はとても残酷になる。その愛が本物かどうか、確かめたくて、愛してくれる人の心を、後戻りできないほど、踏みにじってしまう。本当は、愛を失うのが怖いから、自分から壊してしまうのかもしれない。

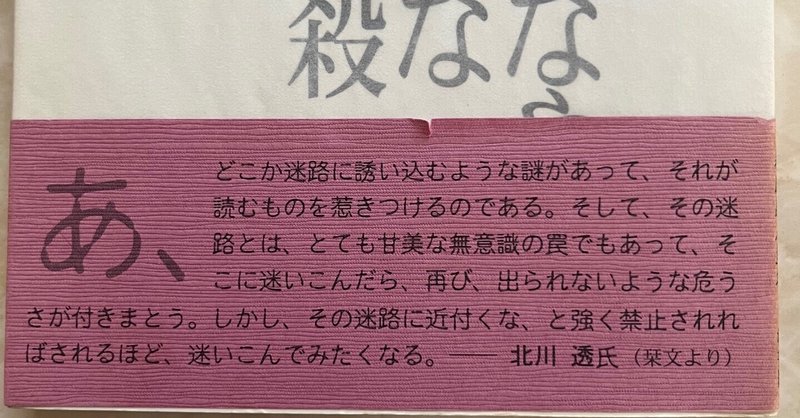

橘しのぶ第二詩集『しなやかな暗殺者』

梓書院1999年3月20日発行

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?