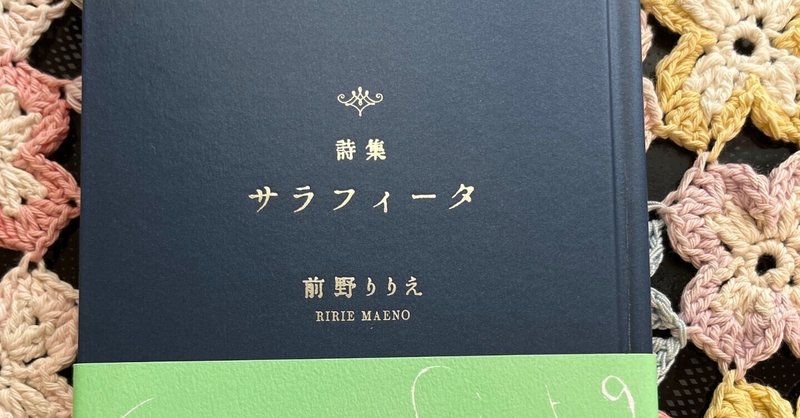

前野りりえ詩集『サラフィータ』

「サラフィータはわたしの造語で大宰府のアナグラムのようなものです」と、あとがきにある。今年最初に読んだ詩集だ。二部構成で、Ⅰ章は「サラフィータ」、Ⅱ章は「エニウェア」と題されている。

Ⅰ章は「サラフィータ」では、一月から十二月まで、月ごとのサラフィータが描かる。中でも、梅の花盛りの『二月のサラフィータ』が、好きだ。「見惚れていると/だんだん奥へ 奥へと 迷い込む(13頁)」美しいものは必ず怖さを孕んでいる。「そうして 見つけた/倒れて眠る人魚を/これは人魚の香り?(同)」梅の香りを、人魚の香りかというあたり、清らか過ぎるが故に腥いものを想像した。童話作家の安房直子さんに『花びらづくし』という掌編がある。桜の花のお話だが、その中の「花びらというものは、おそろしいものです。その美しさにただただ酔っていたのが、まちがいのもとでした。花びらの中に、ふかぶかとうもれて死んでゆく自分の姿がふっと目にうかんだとき、わたしは、大きな声をあげました」が泛ぶ。人魚は、梅の美しさに身も心も奪われかけ、そのことに気がつきすらしていない作者自身ではないか。「青い雲母のような鱗に覆われたからだには/水晶のカケラのような水滴がついている(14頁)」真珠は月の雫とも呼ばれる。この水滴は、早春の月のこぼした涙の雫かもしれない。最終連の「樹間を真っ白な朱雀が飛んで行く/長い尾を揺らして/キーン キーンという鳴き声を/梅林に谺させて(15頁)」を見ることが、私にはできかねた。朱雀の「朱」が真っ先に脳裏を過り、真っ白を塗り潰してしまった。

詩集巻末の『二人のピアニスト』も、好きだ。「女の子は 家を空けることが多い両親を待ちかねて/ついには 待たないことにして/窓の下を自分の居場所にした(120頁)」淡々とした音を紡ぎ出すピアニストの部屋の窓の下である。幼い女の子が、両親に対して諦観を覚えることは哀しい。詩の中で、ミモザ、小径、セーター、オニオンだけのスープ等、名脇役が「二人」を際立たせる。「すれ違うとき/からだを傾けないと通れないような小径では/壁にからだを預けて/人が通り過ぎるのを待った(118頁)」彼(ピアニスト)のこの仕草の優しさ。同じ仕草を「わたし」がする時、悲しさで塞がれていた胸に、疵口と呼べばよいのか、甘く疼く小さな穴が空いて、春風がくすぐるようにそよ吹くことだろう。この詩は、こう結ばれる。

夕暮れ

窓から風が吹いてくる

彼の部屋の窓の下にいたとき

わたしは心臓の近くに

ミモザの花があふれるように咲くのを感じていた

今

わたしはピアノを弾くと

指先から

ミモザの花を咲かせることができる (123頁)

ミモザの花の黄色は、ピアノの音色のような春の光そのものだ。二人は二人で在りながら一人でしかない。作者の心の裡に、何年も何十年も、流れ続けるピアノの調べは、『十一月のサラフィータ』では、「住む人はいないはずなのに/優しく囁くピアノの音色が聞こえてくる/とぅら とぅら(49頁)」の情景とワープする。ここでは散りこぼれる銀杏の葉が出てくるのだが、その葉のトパーズ色は光のひらであり、ミモザの花びらだ。誰の心にも、一つの旋律が在る。大方の人はそれに気がつきすらしない。それを耳にして忘れられなくなったときに、文字に置き換え、詩が生まれるのだろう。

前野りりえ詩集『サラフィータ』書肆侃侃房2023年5月6日発行

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?