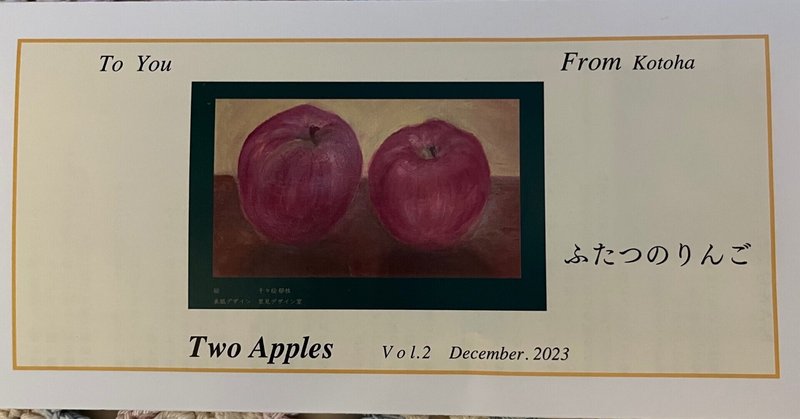

詩誌『ふたつのりんご』Vol.2

『ふたつのりんご』は、松尾如華さんの個人詩誌。如華さんはその名の通り、早春に咲く赤いアネモネみたいに可憐な方。詩風も透明感に溢れ、軽やかな旋律を孕んでいる。2021年に第一詩集『ひとつのりんご』を出版なさっているので、りんごに対しては、特別な思いがお在りなのだろう。Vol.2には、詩『アンネのバラ』『珈琲時計店』『三つめの月』、エッセイ『ひとつだけどふたつ、ふたつだけどひとつ』が収められている。

詩、『三つめの月』の第一連を挙げてみる。

ずっと見えていなかった

三つめの月が見えるようになったのは

月あかりを探しに高地へ向かった

三日目の夜

草原はひんやりとしていて

月の光に腰を下ろしても温もりは届かない

部屋のベッドはすでに空っぽで

あなたの居場所をもう誰も知らない

右眼は見え過ぎてしまう。疼いている左眼でしか三つめの月は見えないと、作者は言う。幻想の物語のようで、すーっと引き込まれるように一読した。が、しばらくの後、私は考えこまずにはいられなかった。「二つめの月」が気になって仕方ない。三つめの月があるということは、当然、二つめの月も存在するはずだが、それについては、詩の中でふれられていない。「あなた」の居場所については、「わたしの左眼にあなたを隠したことを/まだ誰も知らない 」と明かされる。エッセイのタイトル「ひとつだけどふたつ、ふたつだけどひとつ」とあるように、数について、如華さん独自の感覚があるのかもしれない。

この眼を開けていても閉じていても

百年後もこの世界はこのままですか (第四連)

例えば、戦争や災害で苦しむ人がいても、何もできない己に対する問いかけ。祷りのような切ないフレーズだ。日本の民話には『見るなの座敷』など、「見る」ことをタブーとするものが多々ある。「見ざる聞かざる言わざる」が世渡り上手の原則なのかもしれない。が、作者は敢えて、疼く左の眼を見開いて、現実を直視しようとしている。それにしても、二つめの月は何処?気になって仕方がない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?