梅雨時期といえば、かたつむり?

関東地方も、そろそろ梅雨入り?という季節になりました。

梅雨と言えば? これは、人によっていろいろありそうですね。

アジサイとカタツムリをセットで、思い浮かべたりして?

そのカタツムリ、シンボルとしては、どんな意味が与えられているか、気になって調べてみました。

すると、長命・幸運・幸福・慶び、とのこと。

ゆっくり前進することから、「忍耐強さ」や「前向きさ」がイメージされるから、のようです。

よいですねー

そして。ここからは、目を生物学的な視点に変えてみますね。

それを助けてくれるのは、

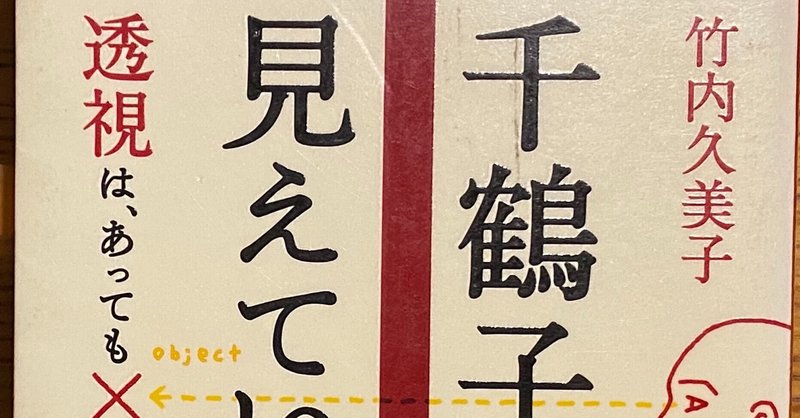

『千鶴子には見えていた!』

副題:透視は、あっても不思議はない、

竹内久美子著です。

この本は、タイトルにもあるように、動物のテレパシーに関連づけて、御船千鶴子という日本人による透視のお話なども取り上げられています。

かつて日本でもこのような研究に熱心に取り組まれていた時代があったようです。その帰結は残念なものなのですが…

で、話をカタツムリに戻しましょう。

カタツムリとナメクジは、見た目は似ているけど、同じ仲間?

この答え。ナメクジは、

殻を捨てたカタツムリ!

つまり、近縁の種類でした。

そして、カタツムリって、両性具有の生き物

だって、ご存じでしたか?

その生態、繁殖のし方は、

なかなか興味深いです。

繁殖法の秘密は、

ここでは明かさないことにします。

自分で調べるひと手間がある方が

楽しめそうなので😁

そして。

生態でさらに面白いと感じたのは、

カタツムリって、実は、どこにでもいるわけではない、ということ。

殻を作る関係で、伊吹山、秋吉台などの

石灰岩地帯、つまりカルシウムの多い地域に

多いのだそう。

そして、殻を作るために、石灰岩の表面を

せっせとなめて摂取するんですって。

その姿を想像すると、なんか、可憐というのか、微笑ましくないですか?

で、石灰岩地帯の他には、城跡、社寺、

雑木林などのカルシウムに富む場所にしか

棲めないのだそう。

それに対し、似たもののナメクジは、殻をつくらなくてすむので、乾燥対策さえ、

しっかりしておけば、

どこにでも棲めるようになったとのこと。

へえ、と思いませんか?

殻がないだけで、カタツムリよりも、

ずっと印象のよくない?ナメクジ。

ですが、ああ見えて、生き方としては、

潔いチャレンジャーだったとは!

野生の生き物の生態を見ていると、

その手があったか!と驚かされることが

多いです。

時々見かけるカタツムリ。

暮らし方を知ってみると、

意外に興味深い存在なのでした。

次にどこかで出会ったら、

親近感がぐんと増しそうですね😍

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?