夏休みの宿題がきっかけで、子どもの気持ちを教えてくれた本とは?

身近に子どもがおられる方は、大丈夫と思います。

そうでなく、子どもから、ちょっと距離ができてしまった方、今の子どもの気持ちや好みって、具体的に思い浮かぶでしょうか?

先日、「フォレストアドベンチャー・よこはま」の森で、夏休みの宿題をやっつける応援イベントをやらせてもらいました。

普段は、大学生とか、専門職を目指す人ばかりを相手にしています。高校生の出張講義の経験はあっても、中学生とは、個人的にやりとりするくらい…

小学生や未就学児は、全然自信なし…… 近くに聞ける子どももいなかったので、図書館で、子ども向けのいろんな本を借りてみました。

自分の子ども時代からすると、こんなに!!というくらい、ビジュアル的で、テーマも多様な本があります。

子どもの本には親しんでいる方でしたが、少し前に図鑑のブームが来ていたように、近年、ますます充実していたのでした。

中でも、これは大ヒットだった!!というのが、この本です。

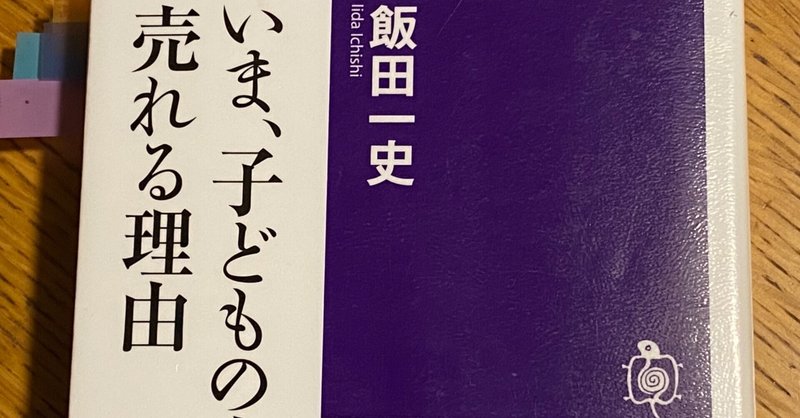

『いま、子どもの本が売れる理由』飯田一史(いちし)、筑摩書房

本が売れなくなった、多くの大人が本を読まなくなった、と言われて久しい中、なぜ、子ども向けの本だけが、近年、好調で、大人と違って、子どもはたくさん本を読んでいるのか?

その秘密を統計を駆使しつつ考察し、各出版社や編集者たちが、具体的に何をやったのがヒットにつながったのか?紹介されています。

読み進むうち、付箋だらけになってしまいましたが、一部だけ要約しつつ、ご紹介しましょう。

=====

・子どもの求めているものは変わったか? 本質的には変わらない。

・実際はわからないが、変わらないとしても、子どもを取り巻く環境(政治、経済、社会、技術)の変化はある。そういう環境の変化をにらみながら、子どもの気持ちに向き合うのが重要。

・で、変わらない子どものニーズは、

「自分の目線・感覚にあった、おもしろいものがみたい」が第一。

・小学生と未就学児とでは異なるが、共通するのは、

「子ども扱いされたくない」「自分で好きにやりたい」「自分でもやってみたい」という自立心、大人への反発心。

そして、大人の上から目線、教育的配慮、一方的に伝える/与えるという側面が強くなるほど敬遠される。

・大人がわからない、やめて欲しい、低俗だ、と眉をひそめるもののなかに、子どもの真のニーズがあり、夢中になる。

・まとめると、「自立心・反発心」「創造・参与の余地」「感情の刺激」「時事性」という普遍的なニーズを前提に、移り変わっていく環境、出版状況に合わせた本を作って売りかたを考えたものがうける。

ひとつだけ、具体例を入れておきましょう。

・女子小学生の低学年向のマンガ雑誌「ちゃお」は、最初は不振であったが、以下のような工夫で、「りぼん」と「なかよし」を合わせたよりも多い発行部数になれたとのこと。

・赤字で控えていた付録を、がんばって充実させた(しかも対象年齢の子が喜ぶものをぶれさせずにつけ続けた)。

・表紙をキャラクターの顔アップで、きらきらテイストにした。

・付録を表紙に目立つように載せ、表紙の情報密度を高めた。

・TVアニメ化や情報番組によって、生活サイクルの中に取り込まれるようはかった、などなど。

=====

とにかく、です。売れているもの、子ども(一部は大人にも)に支持されているものは、細部まで本当によーく考えて、作りこまれているのでした。

他にも、小学館が、もともと強かった図鑑の分野で、どのような頑張りによって、自社ばかりでなく、図鑑というカテゴリー全体を復活させ、活気をもたせたか、などの興味深い事例がたくさん紹介されています。

で、思いました。この本で紹介されていることは、けっこう、他の分野にも通用するな、と。

高齢化だ少子化だ、といって、うまくいかないことをただ嘆いていても、よくなることはない…

が、相手の、時代の求めるものを真剣に探って、ニーズに合ったものを作り上げる。

うまくいっても慢心・油断せずに、時代や意識のちょっとした変化に合わせて、どんどんマイナーチェンジを繰り返して、常に、今に合わせ続けていく。

「今の子どもって?」という必要性から何気なく手に取った本ですが、ものすごくいろんなことを教えてもらいました。

そして、『おしりたんてい』や『かいけつゾロリ』以外にも、子ども向けの面白い本がたくさんあることを。

そして、「ちゃお」の最新号を買ってみて、子どもの頃、そして実は今も持ち続けている、かわいいものやキラキラの楽しさ。

思わず童心に返れました!

よろしければ、『いま、子どもの本が売れる理由』、お手に取って見て下さい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?