紆余曲折を経て六氏先生の精神を伝え続ける芝山巌

1896年(明治29年)抗日ゲリラによって日本人教師6名(六氏先生)が殺害された芝山巌事件の後、芝山巌学堂の側には六氏先生のお墓と高さ3mの学務官僚遭難之碑が建てられました。

その後は芝山巌神社が創建され、六氏先生をはじめとして台湾の教育に殉じた方々が祀られました。芝山巌は台湾教育の聖地と呼ばれました。

六氏先生の教育における犠牲の精神は台湾の日本統治時代の教育者たちに大きな影響を与えました。台湾の教育関係者はほぼ例外なく、芝山巖神社を参拝したと言われています。

教育によって台湾の人々を豊かにするという強い信念と使命感が、教育者たちを支えました。

終戦時には台湾の識字率は92.5%にまでなっています。

1945年(昭和20年)日本の統治が終わると、芝山巌という場は一変します。

中国国民党は学務官僚遭難之碑を倒し、六氏先生のお墓は撤去されます。遺骨は近くの芝山巌恵濟宮のご住職により密かに運び出され、無名の墓として隠され難を逃れました。

芝山巌神社は破壊されました。本殿のあった場所には国民党軍関係者を記念する雨農閲覧室という建物が建てられました。

1958 年には芝山巌事件碑記を設置。抗日ゲリラは義士に、六氏先生は侵略者の手先として記されました。

1995年(平成7年)台北市立士林国民小学の卒業生により、六氏先生の墓が再建されました。

2000年(平成12年)には倒されていた学務官僚遭難之碑も元に戻されました。

現在、芝山巌は緑豊かな芝山公園となっています。

100段以上もある急な階段を上っていくと、中国風の東屋のような建物があります。

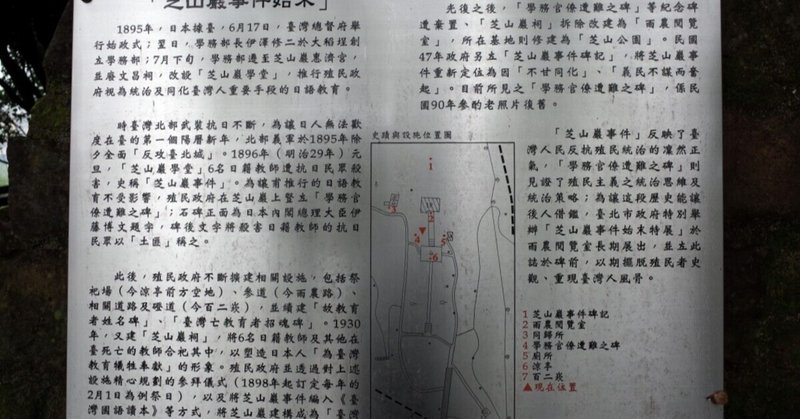

そこを抜けていくと、左手に元に戻された学務官僚遭難之碑が、右手には芝山巌事件碑記が建っています。

そして中央奥に雨農閲覧室があり、その前の遊歩道を進んでいくと、左手再奥に六氏先生のお墓があります。

ここ台湾に命をかけて教育に臨んだ日本人がいました。

台湾を訪れる機会があれば、ぜひ六氏先生の精神に触れてみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?