蓬莱米に見る日本の台湾統治

台湾は1895年(明治28年)から1945年(昭和20年)までの50年間、日本の植民地でした。

植民地と言えば強制的に労働に就かされたり自由を奪われたり、さまざまな搾取が行われ、現地の人々にとって不幸な状況をイメージします。

台湾はどうだったのか。それを知るのが今回の旅の目的です。

最初に訪れたのは台北から1時間ほど、自然あふれる風光明媚な陽明山国家公園に昨年12月にオープンしたばかりの「竹子湖蓬莱米原種田故事館」です。

台湾には蓬莱米という美味しいお米があります。台湾ビールなどにも使われています。

蓬莱米は台湾に合わせて品種改良されたお米です。

この蓬莱米を開発するべく、台湾在来米の品種改良に心血を注いだのが磯永吉氏と末永仁氏という二人の日本人です。

台湾の在来種のお米はパサパサしたインディカ米で、日本人の食習慣には合わなかったため内地では三等米の半分の値しかつきませんでした。

二人は

「米を改良して台湾の農民に生きる道を与えたい」

との強い思いで、台湾米の改良に取り組んだのです。

10年に渡る試行錯誤の結果、大正10年(1921年)ついに蓬莱米が誕生しました。それは台湾の気候によく合い、収量も多く、病気に強く、そして美味しいという優れた品種でした。

蓬莱米は台湾全土で栽培され台湾人の食生活を改善するとともに、内地でも消費されるようになり台湾の農民は経済的に豊かになりました。

磯永吉氏は蓬莱米の父、末永仁氏は蓬莱米の母と呼ばれ、今でも台湾の人々から尊敬されています。

訪れた竹子湖地区は、蓬莱米開発のための実験田があった場所です。

竹子湖蓬莱米原種田故事館には、磯・末永両氏や蓬莱米に関する史料が展示されています。

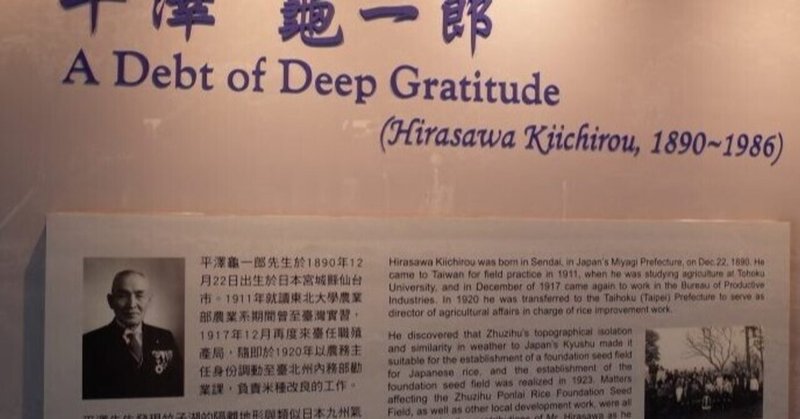

展示の中に、「恩重如山之平沢亀一郎」というパネルがありました。平沢亀一郎氏はこの竹子湖地区を実験田として最適な地として見出し、中心となって実験場を作った方です。

磯・末永両氏ほど知られていませんが、平沢氏もまた蓬莱米を通じて台湾に貢献した方です。台湾の方は恩重如山(恩は山の如く重い)という表現で、彼への感謝を現してくれています。

蓬莱米によって台湾は豊かになり、それは今でも続いています。

日本人の植民地統治の一つの例としてご紹介しました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?