2月1日は、重ね正月/一夜正月&テレビ放送記念日&日本初の路面電車が開通&日本教育テレビが開局

【重ね正月/一夜正月】

2月1日は、厄年の人のための2回目の正月とする向きがあり、重ね正月や一夜正月とも呼ばれています。

2月1日を、その年の2度目の元日と捉えることで、歳をひとつ多く取ったと仮定し、厄年を早くやり過ごそうとする考えから来た風習です。

そのため、地域によっては年かさねとも呼ばれ、独自の催しが行われています。

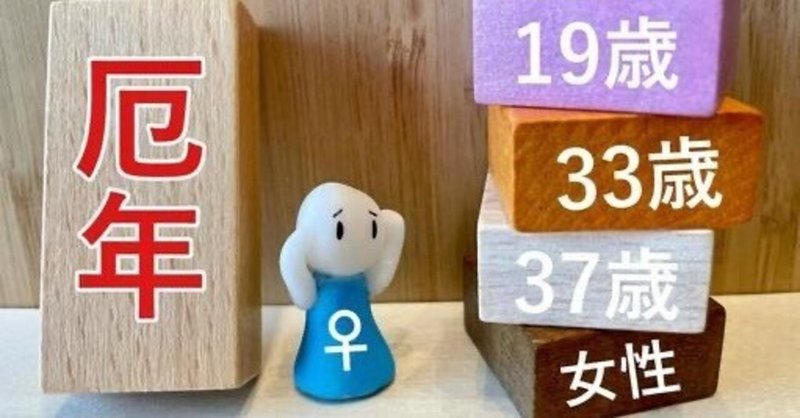

厄年は、厄災が自身に降りかかる年と言われ、一般的には数え年で、

男性:25歳、42歳、61歳

女性:19歳、33歳、37歳

それぞれ3回ずつあるとされています。

厄年等の考えや行いに関して、科学的根拠は全くないものの、平安時代には、すでに厄年の考えが存在していて、地域差もあまりなく、全国的に根強く信じられているのは、割と珍しい風習です。

【テレビ放送記念日】

1953(昭和28)年2月1日に、日本初のテレビ本放送が、NHK東京放送局でスタートしたことにちなんで、記念日が設けられています。

太平洋戦争での敗戦後、ラジオ放送をはじめ、国民を扇動し得る媒体には統制が必要とのGHQの方針もあり、テレビ放映に関しても規制が敷かれていました。

が、NHK東京放送局でのテレビ放送を皮切りに、以後、

日本テレビ:1953(昭和28)年8月

NHK大阪、NHK名古屋:1954(昭和29)年3月

ラジオ東京(現TBS):1960(昭和30)年4月

など、各放送局でも、順次テレビ放送が開始されています。

【日本初の路面電車が開通】

1895(明治28)年2月1日、京都府にて、日本初の路面電車の営業が開始されました。

路面電車は、塩小路東洞院~伏見町下油掛間の約6.4kmで、時速は10km/hの、割りとゆっくりとした速度でした。

また、電車の先走りと呼ばれた、小学校を卒業したばかりの少年を、運転手の側や電車の脇に数名配置し、電車が来まっせ!危のうおまっせ!と、電車と同じ速度で走りながら叫び、電車が通ることを知らせるスタイルでした。

そして、この日は、京都市電開業記念日として制定されています。

【日本教育テレビが開局】

1957(昭和32)年教育番組専門チャンネルとして、日本教育テレビ局が設立されました(現:テレビ朝日)。

1959(昭和34)年2月1日から本放送が開始され、正式に開局されました。

その後、1960(昭和35)年12月10日には、社名をNETテレビに改称。

NET:Nippon Education Television

改称を機に、教育番組だけでなく、バラエティ、アニメなどの放送番組も増えていき、1977(昭和52)年には、全国朝日放送株式会社へと商号変更を行っています。

が、一般的にはテレビ朝日の名称で親しまれるようになり、2003(平成15)年10月1日には、正式に 株式会社テレビ朝日と改称されています。

(以上、ネット検索より)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?