【Hさんの記憶】戦中戦後の福島市〜いつも腹を空かせていた少年時代~校庭はイモ畑と防空壕に。白い軍服と進駐軍、母の苦労

今回昭和の記憶を語ってくれたHさんは、昭和9年、福島市内の清明町で生を受けました。国民学校初等科1年(現在の小学校1年)、太平洋戦争が開戦し、戦火のなか、少年時代を送りました。校庭でのイモ栽培や防空壕掘りの手伝い、町会の人びとがバラバラになった疎開のこと、白い軍服をまとった青年兵への子どもらしいあこがれ、玉音放送のこと、進駐軍のことなど、貴重なお話をうかがいました。

大工だった父は物心つく前に満州へ。年に一度の写真のやり取りで父の顔を知る

──生まれたときからずっと清明町にお住まいだったのですか?

Hさん 清明町には祖父の代からですね。祖父は大工をやっていたんですよ。子どもが娘一人だけだったので、私の父を養子にもらって。親父も大工をやってたもんですから、戦争中に満州のほうに……なんていうのかな、兵隊ではないんだけどね……満州に行くことになったんですよ。

──開拓ですか?

Hさん 開拓とは違うんだよね。大工さんだから、向こうのほう(満州)に軍の施設とかなんだとかつくるのに行ったんじゃないのかな。だから兵隊にはなんなかったんですよ。

──お父様が満州に行かれたのは、Hさんが何歳ごろですか?

Hさん いつごろかね、5歳ごろかね。だから、終戦になるまで親父には会ったことがなかった。で、終戦になって、満州だから一番先に帰ってきたのね。そうでなかったら、ソ連で北のほうに連れていかれたんだろうけど(シベリア抑留のこと)。

──物心ついてからお父様の顔は全く見ずに…。

Hさん そうだね。残った家族…私のじいさんとばあさん、おふくろ、私と妹と、5人の家族写真を毎年1回くらい撮って、それを満州に送ってたの。

──お父様からも便りはあったんですか?

Hさん ええ、ありましたよ。満人…満州の人と一緒に撮った写真だのなんだの送ってきたね。

──じゃあ、その写真をお母様から見せられて、「これがあなたのお父さん」みたいな。昭和16年12月8日の真珠湾攻撃の日のことは覚えていますか? 7歳くらいですかね?

Hさん 覚えていますよ。7歳だね。ちょうど国民学校に入ったくらいだね。だけど、日本の飛行機が真珠湾を攻撃したってことしか、あのころは分からなかったね。テレビもない時代だし、ラジオを持ってる家も滅多になかったしね。大人たちの話で知ったんでしょうね。「日本がアメリカと戦争するんだ」なんてことをね。大人の人らは大変だったろうけど、私らは何も感じていなかったんじゃないのかね。普通に生活してたんじゃないのかな。

校庭を開墾してイモ栽培、防空壕堀りの手伝い。授業どころじゃなかった国民学校時代

──戦争が激しくなると、暮らしは変わっていきましたか?

Hさん 最初のころはそんなに変わりはなかったんだけどね。どっちみち親父はいないんだし。国民学校に入って、あのころは子どもが多かったからね、今みたいに1教室に20人、30人じゃなくて、50人か60人くらい詰められてたの。後ろの壁のギリギリまで子どもたちがぎっしり座ってたね。私は第五国民学校…今の第五小学校(現清明小学校)だったんだけど、3学級まであって、1学級は男ばかり、2学級は女ばかり、3学級は男女一緒。そんなふうに人数割りしたんだね、人数の関係かなんだかね。私はずっと男ばかりのクラスで。

──学校では、教育勅語を暗記させられたと聞きました。

Hさん それは暗記させられたね。3年生くらいから。4年生か5年生のころだったかな。そのころになると、もう授業どころじゃないからね。校庭の半分くらいは開墾しちゃって、イモだのなんだの植えて、あと半分は穴を掘って防空壕にするの。

穴を掘ったら……福島市に日東紡ってあるでしょう。工場ね。(子どもたちが)リアカーを引いてそこまで行って、レンガを積んで、学校の校庭まで運ぶの。「何になるのかな?」と思ってたら、「飛行場の滑走路か何かになるんだ」とか、話を聞かされてね。肉体労働させられましたよ。

あと、渡利(現福島市渡利)から丸太をリアカーに積んで、学校まで運んできて、防空壕の支えにしたの。防空壕をつくるのは、大人の人らがやったけどね。われわれ子どもは丸太の運搬。途中で空襲警報なんて鳴っと、みんな「低いところに逃げろ!」となって、リアカーだのなんだの、そっちのほうに置いて、みんな側溝に入ったり、低いところに隠れたりしたね。そんなことやってたね。勉強なんかやってなかったですよ。

──とても授業どころでは…。

Hさん そろばんの授業なんてね。学校の授業で使う大きなそろばんがあるでしょう? 黒板のところに引っ掛けるヤツ。あれを黒板に引っ掛けて、「イーチ、ニィー…」なんてやりはじまったころ、やってる暇なくなっちゃって、終わりになっちゃったしね。習字なんかもやっぱり5年生のころ、習いはじめたころ、なくなっちゃって。

教科書はみんなザラ半紙で。教科書なんて、あってねえみてえなもんだね。そんなことをやってたね。勉強なんかやらなかったんじゃないの。

私は5年生のころ、清明町から西のほうへ疎開したからね。町内の人が強制疎開だかなんだかで、(ほかの土地へ)行っちゃって。清明町は駅に近いからね。「(空襲を受ける可能性があって)危ないから」って言われて、何軒か任意疎開したんですよ。

疎開する前に、5年生のころ、うちでも地下防空壕をつくってたから。郡山の空襲あったでしょう。いや、すごかったですよ。その頃の防空壕に入ってるとね、音聞こえたりするの。「ズドーン、ズドーン!」って。郡山の空襲のね。

──えっ、郡山の空襲の音が(福島市まで)聞こえるんですか?

Hさん かすかにね。そんな大きな音じゃないけど、体に響くような。そして、南西の空がちょっと明るく、赤くなってたのね。※郡山の空襲があって、「これは福島も危ないな」ってことになって、疎開したんですよ。強制疎開したところは今、すばらしい道路になっていますよ。

※郡山空襲

昭和20年4月12日、7月29日、8月9日、10日の計4回、郡山駅周辺を襲撃したアメリカ軍の攻撃。当時の郡山市は、多くの軍事施設を抱える軍都であり、市内には保土ヶ谷化学郡山工場、三菱電機郡山工場、中島飛行機郡山工場、日東紡績などの軍需工場があり、落下傘や風船爆弾を製造していたため、アメリカ軍の標的にされたといわれる。金屋には「飛行機の飛ばない飛行場」がつくられたという。

郡山空襲は、1回目の4月12日の空襲が最も被害が大きかった。B-29爆撃機の編隊が来襲し、保土ヶ谷化学郡山工場、日東紡績富久山工場などを中心に爆撃し、国鉄郡山駅周辺も大きな被害を受けた。この襲撃で学徒動員された学生のほか、周辺住民など合計469人が命を落とした。

──強制疎開だと、建物とかも全部壊されてしまって。

Hさん 強制疎開させられた人らは、どこへ行ったか、分からないけどね。家はぶっ壊さてちゃって。結局、火事になったときに干渉地域をつくったんでしょうね。私の家は引っかからなかったけど。だけど、防空壕に入ったりなんかして、「こんな怖い思いすんなら 逃げたほうがいい」って、うちでも西のほう、昔の佐倉村(今の福島市佐倉)へ疎開して、学校も転校したの。

私らが疎開中に、福島にも一発爆弾落ちたっていう話だけど、あれは爆弾じゃなくて、原爆の模擬試験でなにか落っことしたんだとかって、話を後から聞いたけど。子どもが一人亡くなったって。渡利のどのへんなんだろうね。

(疎開先の)佐倉には終戦までいたんだけど、佐倉の国民学校には何日通ったろうね。そんなに通わなかったですよ。終戦終わってすぐ、また清明町に戻ってきて、学校も第五国民学校に戻ったの。

昭和20年8月15日正午、日差し照りつける中、屋外で聞いた玉音放送。

──疎開先では、ほぼ農作業をして?

Hさん 疎開先から佐倉の国民学校まで結構道のりがあったんですよ。学校に行ったって勉強どこじゃないし、やってる内容も町場よりずっと遅れてるから、行ったってつまんないし、結局学校なんていかなかったね。農作業をやる歳でもなかったから、遊んでたんですよ。

で、終戦になって、天皇陛下の玉音放送になったとき、ものすごく暑い日でね。大人の人らが天皇陛下の話があっとかなんだとか大騒ぎしてて。向こうの農家の人なんてラジオなんて持ってなかったから、結局、(疎開先で)ラジオを持ってたのが、町場から行ったうちだけだったの。で、うちにみんな近所の人ら集まって、12時からかな? 天皇陛下の話(玉音放送)を聴いて。ラジオはうちの中で、人間は外で(笑)。

──(天皇陛下の声を聞くので)ラジオは部屋の中なんですね。

Hさん カンカン日照りの暑いところで。大人の人らは悔しがって泣いてたりして。

──そのときHさんは11歳くらいですか? 何か感じるものはありましたか?

Hさん さっぱり分からなかった。大人の人らは「日本は戦争に負けたんど」と泣いてたけど、子どもは集まって、それを眺めてるくらいで。大人と一緒に手握って泣いたりはしなかった。

──清明町に戻ってからの暮らしは、どんな感じでしたか?

Hさん あのころは、それこそ学校どこじゃなかったからね。教科書なんていうのはザラ半紙で、文章にいっぱい墨が引かれてるの。そのでっかいザラ半紙を自分で裁断して、自分で閉じるの。親たちがやったんだけどね、わたしたちはやってなかったけどね。

──墨で文字を消したっていうのは、いろいろな戦前の…?

Hさん 具合が悪いところを消したんだろうね。だから、3年間は勉強なんてやってないんじゃないの。

特攻を志願した近所の青年。格好よかった七つボタンの白い軍服と白い手袋、吊り下げた短剣。

──3年間っていいますと、戦争が激しくなったころからだとすると、昭和19年ころからですか?

Hさん 私の2級か3級くらい上の先輩は、銃剣っていうのかな、あれの練習をさせられて、各学校に軍隊の将校みたいな人がいたのかな。大人の女の人らは竹槍の稽古やったりして。原子爆弾が落ちるのに「竹槍で戦争すっぺ」とか言ってたんだから。江戸時代のヤクザの出入りじゃないんだから。竹槍でつつこうなんて、とんでもないことだけど、当時は真面目にやってたんですから。大真面目でやってたんですよ、大人の人らが。

──あと2、3年戦争が続いてたら、Hさんも銃剣の練習をさせられていた可能性も?

Hさん 私らは小さかったからやんなかったね。私が3年のころだから、5年、6年の人たちだね。そのくらいの人は特攻に志願した人だっているからね。私らより2年か3年くらい先輩の人たちで。

──(身近に)特攻に行った人はいましたか?

Hさん 私の知り合いにはいなかったけどね、うちの裏にひとり、特攻に行ってた人(行く予定だった人)がいたね。その人が休暇で帰ってきたとき、一回会ったんだけど、七つボタンの白い軍服着て、短剣吊ってね。いやあ、あこがれたね、子どもながらに。そして、航空食だなんていうのをもらって。今でいうと、ホットケーキみたいなものかな。食べたこともねえようなものを。

昔は「特攻崩れ」って言葉があったけどね、その人は結局、出撃しないうちに終戦になっちゃって。優秀な人なんですよ、特攻に行く人らは。だから、よけい精神的におかしくなっちゃったんじゃないですか。われわれみたいな凡人は、世の中どう変わろうと、あまり変わらないんだけど。ああいう人らは、上から下まで落っこったみたいだったんだね。だって、国のために死ぬ覚悟で行ったんだからね、特攻に。

──それが(出撃せずに)終戦になって…。

Hさん だから、気がふれたみたいになって、ろくな仕事もできない。闇市あたり行ってウロウロしてるうちに、変な仲間に…なんてこともあんじゃないかね。

だけど、一時期帰ってきたときの格好は忘れられないですね、格好よかったですよ。長ズボン穿いてね。短剣吊って、白い手袋して。あれ見たら、みんなあこがれちゃうでしょうね。そのために休暇で帰してよこしたのかもしれないけどね。それを見て、「俺も行こう」ってなってしまうんじゃないですかね。

──そういう方々が戻ってきて…。

Hさん 戻ってきてね、上から下まで落っことさっちゃ(落とされた)感じだから、何も手につかなかったんでしょうね。混乱の状況だからね、あのころは。

いつも腹を空かせていた“銃後の暮らし”

──食べ物は配給制で、簡単には手に入らなかったそうですね。

Hさん ああ、食べ物はそうだね。だから、うちのおふくろは苦労したんじゃないですか。着物だのなんだの持って、近くの農村へ行って、イモだとかなんだとか交換してきてね。米なんかも玄米で配給されたからね。今みたいに白い米じゃないから。だから、一升瓶の中に入れてつついて精米してたんだから。それは我々子どもの仕事だったから。

──時間、かなりかかりますよね。

Hさん かかる、かかる(笑)。今みたいに(精米機で)ゴーッって白い米になるのと違うもんね。うちのおふくろの着物は全然なくなっちゃったくらいの話でね。だから、農家の人たちはすばらしい着物を着った(着ていた)んですよ。物物交換でね、イモだの野菜だのと交換して。

──日々の食べ物は配給がほとんどだったんですか?

Hさん あとは食券っていうのがあってね。外食は食券配られて、その食券を出さないと、外食できないというのもあったね。

──食券では、どんなものが食べられたんですか?

Hさん ラーメンとか。そこらへんの大衆食堂あたりで、ごはん食べたり。

──戦争中に一番辛かったことはなんでしょうか?

Hさん 私ら子どもが辛かったってのは、腹減ったって話くらいで、辛かったなんてことはないんじゃないかね。ただ、きれいな着物は着られなかったけどね。浮浪児みたいな格好して。きれいな服なんか着てんのは、写真見ても分かるように、よっぽどお金持ってる人だけですよ。金のある家の子どもは、ちゃんと詰襟の服着て、だけど、われわれ一般の人らはそこらへんの服着て。写真を見ると、貧富の差がわかりますよ。

写真なんかも普通の人はそんなに撮らないから。俺の家の場合は、父親が満州に行ってたから、1年に一度くらい家族写真を送ろうということで、カメラなんて当然持ってないから、写真屋さんに行って撮ってもらって、送っていたけどね。

そうじゃなかったら、写真なんてなかったですよ。一般の方はカメラあるわけじゃないしね。当時、家族写真じゃなくて、日常の写真を撮ってる人は、いいところの人だね。スナップ写真なんては、とてもとても。だから残ってないですよ。

──じゃあ、子ども時代は常におなかが減っていて、きれいな服も着られず、頭はみなさんバリカンで?

Hさん (男の子の)頭はだいたいバリカンだね。そして、シラミがいっぱい。石けんがないから洗濯もできないし、学校で※DDT散布なんてやられてね。あれはひどかったね。息もできないくらい。DDTって薬があるんだね。服のこういうところ(襟口)から、白い粉の薬をダーッて入れてね。真っ白になって。とにかくシラミは多かったですよ。

※DDT

有機塩素系殺虫剤のジクロロジフェニールトリクロロエタンの略。蚊、ハエ、シラミ、ナンキンムシ、アブラムシ、ノミなどの昆虫に強力な殺虫力を発揮し、安価であったために世界中で広く使われた。第二次世界大戦中、イギリスとアメリカがDDTを工業化し、マラリアや発疹チフスなどの病気を媒介する蚊やシラミを退治して患者を激減させた。

●出典 https://diamond.jp/articles/-/270431

──シラミって、血を吸ったりするんですか。

Hさん 血を吸いますね。かゆかった。シラミだのノミだの、昔は結構いたね。かまねでいたけど。こっちだけじゃなくて全員そうだからね。

──シラミに悩まされなくなったのは、いつごろだったんですか?

Hさん いつごろだったかな。終戦になってからは、いろいろよくなって、石けんも出回るようになってきて、清潔になってきてね。(戦争中も)こんなでっかい石鹸、洗濯石けんはあったかもしれないけど。

──戦争中はお風呂とかはどういうふうに?

Hさん うちにはお風呂があったんだね。桶風呂で、薪炊く風呂で。その風呂だって、今みたいに、栓をひねると「ジャーッ」ってお湯が出てくるようなものじゃないから。井戸まで水を汲みに行かなきゃいけない。水道だって各家にあるわけじゃないからね。各町内に2ヵ所くらい井戸があったり、水道が街角に一つくらいあったりしてね、そこまで汲みにいかなきゃならない。桶に水を汲んで、天秤っていうヤツで運ぶの。

私ら子どもも5年生、6年生になると、力はある程度ついてっからね、風呂の水汲みはこっちの仕事なんだよ。(家から井戸までの距離は)結構あったんだよね、50メーターくらいあったかな。で、井戸を(取水用のポンプを)ガチャガチャって水揚げて、桶2つ分入れて、天秤でかついでいって、今度は風呂桶にザーッと入れて、それを何回か往復して。だから、風呂なんて滅多に入らんにかった。

水だって、そうして苦労していれる水だから、何回も焚き返しするの。少なくなっと、また水を足して。だから、風呂の水が臭いすんですよ。だから、随分汚ねえ桶だったんじゃないですか。今みたいに電灯だってなんだって、あるわけじゃないからね。薄暗いところで(お風呂に入ってた)。そんな生活をやってたね。でも、子どもたちは、結構病気にもならないで、みんな大きくなったの。

帰還した父との再会。地元には職がなく、父は復興需要の東京・静岡へ。

──終戦になって、お父様とはいつごろお会いになったんですか?

Hさん 終戦になった次の年あたりかな。

──よくドラマでは帰還兵と家族の再会の様子を見ますけど、お父様はどんな感じで帰ってこられたんですか?

Hさん 兵隊さんの引き揚げとは違うから、軍属の引き揚げだからバラバラに帰ってきたんじゃないかな。

──ある日突然フラッと帰ってこられて?

Hさん ある日突然帰ってきたね。ろくな荷物もないし。それこそ体一つで帰ってきたというか。国民服を着て、戦闘帽みたいなのをかぶって。

──お父様と再会して、どんな感想を抱かれましたか?

Hさん 本来いる人が帰ってきたという感じかね。写真はちょいちょい送ってきてたから、(顔を)見てたから。別に満州のおみやげとかあるわけじゃないし。体一つで来た感じだから。兵隊さんとは全然違うし。兵隊さんの場合は、飯能みたいな荷物がいっぱいで、団体でかえってくるけど。

──ご近所にも兵隊に行って帰ってこられた人はいらしたんですか?

Hさん あんまりいないね。終戦直後なんて、本当に近所の人らなんて、何やってたんだろうね。あんまり記憶がないね。腑抜けみたいな感じだったんじゃないの。みんなやる気なくて。戦争に負けたってことでね。あのころ、大人の人は何やってたんだろうね。

──戻ってきたお父様は大工さんを?

Hさん ええ。手に職を持ってっから、すぐ復興復興で。このへん(福島)では仕事がないから、やっぱり空襲で焼けた東京とか静岡とか、あっちのほうでしょう。出稼ぎに行っちゃってるから、結局はまた親父がいなかったね。

──じゃあ、また離れ離れに?

Hさん 出稼ぎだったからね。こっちに戻ってきたって仕事なんかないしね。やっぱりあっち(東京)はあれだけ痛めつけられたから。猫の手も借りたいくらいだから。だから、このへんからどんどん行ったんじゃないですか、出稼ぎに。仲間同士で、それこそ団体で。

──お父様と本当に落ち着いて暮らせるようになったのは?

Hさん ずーーっと後だね。

──福島はそれほど空襲の影響は大きくなかった?

Hさん 大きくは受けなかったですね。核爆弾って、さっき話したヤツが間違っておっこったくらいで、大きな被害はなかったね。

子どもには「おっかない」場所だった闇市とチョコレートをくれた進駐軍。

──福島にも※闇市があったそうですが、みんなそこで物を売ったり、買ったりしていたんですか?

※闇市

第2次世界大戦敗戦直後,全国の都市の焼け跡などに自然発生的に形成された自由市場。国土の荒廃によって極度の物資不足に陥り、経済統制を無視して食糧品や生活用品の取引き、飲食の提供などを公然と行っていた。福島市の闇市は、福ビル西隣の空地に出現した。

●出典 コトバンク https://kotobank.jp/word/闇市-649690

●参照 ジャパンアーカイブ https://jaa2100.org/entry/detail/040384.html

Hさん そういうのはありましたよ、闇市とかは。だけど、私ら子どもは、そういうところには、あまり行かなかった。浮浪児とか親も家もないって子どもだったら、闇市あたりウロウロしてたかもしれないけど。私ら一般の家庭の子ども、闇市なんておっかなくて行けなかった。ヤーさんみたいのとか、浮浪児みたいなのとかいたからね。

──大人には「あんなところ行っちゃだめだ」みたいな?

Hさん 娘なんかはやれないね。怖かったんだね。子ども心に。

──福島市には※進駐軍は逗留してたんですか?

※進駐軍

第二次大戦後、日本に進駐した連合国軍の俗称。

Hさん いましたよ。今の天神橋のたもとにね。そのころは橋はかかってなくて、渡し船で川を渡ってたけどね。今は新聞社の建物かな。天神橋を渡る手前のほうかな。あのへんにいたんだね。

──ドラマでは、進駐軍が子どもたちにお菓子をあげるシーンがありますが?

Hさん それはありましたよ。うちは清明町で、(進駐軍がいた御倉町とは)近所だったからね。(アメリカ兵が)歩ってきてね、2、3人くらいで。子どもら遊んでるとチョコレートくれたり、そういうのはあったですね。私ももらった経験があるし。

──最初はどんな感想を抱かれましたか?

Hさん 「なんだ、これ、おっきいな」って話くらいだね。かなり背でっかくて、顔だって赤ら顔だし、鼻高くて、映画で見るようなスマートな顔じゃない。兵隊なんてね。

──向こうは英語ですよね。

Hさん 子どもらが遊んでると、こうやって(手招きして)チョコレート見せて。そこに群らがって、チョコレートもらって食べましたね。ガムだとか。あと、練り歯磨き粉かな。食べ物だと思って舐めて、食べちゃったりしてね。あのころ(日本の)歯磨き粉は粉か塩だったからね。あんな練り歯磨き粉なんてのは、初めて見たね。

──当時の練り歯磨き粉も、やっぱりスッとするような?

Hさん おいしかったね(笑)。もっとも何もないから、食べ物なんて。口に入るものなら、みなおいしかったの。だからチョコレートなんてもらったら、大変だったよ。

──チョコレートを食べたのは、進駐軍からもらったチョコレートがはじめてですか?

Hさん そうだね。

──へんな質問ですが、ドラマだと、子どもたちが「ギブミーチョコレート」とか進駐軍に言うシーンがありますけど、本当にみんな言ってたんですか?

Hさん あれは(笑)。だいたいそんな言葉知らなかったから(笑)。東京とか都会の人らは分かんねえけど。ここらの人なんて、ギブミーのギブも知らないから。「アメリカさん来たー」なんて言うと、ほら、一回もらうと、またもらえるもんだって思うから、ここらでたむろしてた子どもらが「わーっ」と行くくらいで。

──言葉を知らなくても、アメリカさんが来たら、チョコレートを持ってるという…。

Hさん 持ってると思うんだよね。子どもだから。

──戦後で一番印象に残ってることはなんでしょう?

Hさん やっぱりアメリカさんくらいなもんだね。はじめて見た外人さんだからね。うちは近所だったからね。ジープだのなんだの、ああいう車で来るわけじゃないから、散歩がてら来るわけだから。

──じゃあ、軍の施設だけじゃなく、実際にアメリカ兵があのへんに住んでいたんですか? 天神橋のあたりに?

Hさん 私らは子どもだったから、そっち(駐留地)のほうまでは行かないですよ。やっぱり「アメリカさんは怖い」と戦争中から言われてたから。それこそ、煮たり焼いたりして食われちまうくらいの話で。子どもからはあんまり近寄らないけど、向こう(アメリカ兵)は来るんだね。こっちのほうからは行かないです。

──進駐軍のアメリカ兵はどのへんに住んでいたんでしょう?

Hさん どこらへんにいたんだろうね。家族なんていたかどうかも。どこに住んでたんだろうね。

──最初は怖かったですか?

Hさん 最初はやっぱり怖かったね。だって、かなり背おっきいんだものね。日本人の大人とくらべたって。鼻も高いし。

──顔つきも全然違いますもんね。

Hさん 違うね。

第一小学校の校舎を間借りして新設された第一中学校。

──戦後の※学制改革で、昭和22年に国民学校が廃止され、小学校・中学校になりました。

※学制改革

学校の種類と修業年限を定めた教育体系の改革。特に第二次世界大戦後の昭和21年(1946)、アメリカ教育施設団の報告に基づき、「六・三・三・四制(小学校6年、中学校3年、高等学校3年、大学4年)へ改革したことをさす場合が多い。翌22年に導入された。国民学校が廃止され、小学校6年間、中学校3年間が義務教育となり、その上に高等学校、大学が設けられた。全国で新たに中学校の校舎が建設された。中学校のほとんどが、小学校の一角を間借りして授業を行っていた。

●参考 コトバンク https://kotobank.jp/word/学制改革-1817147

Hさん 新しく中学校ができてね。私らは、今の(福島)第一小学校にできた第一中学校に入って。(中学校は小学校の)校舎を間借りしてましたね。もう一つ、女学校みたいなのがあったんですよね。実践学校っていったのかな。だから、第一小学校には、第一中学校と女学校があって、女学校はすぐになくなってしまったけど。高等学校になったのかな。分からないけど、子どもだったから。とにかく“おっきいおねえちゃん”がわれわれの教室の上にいたってことだけは覚えてますね。

──中学校の上に、実践女学校があったんですか。

Hさん あと小学校があってね。

──そのときHさんは中学1年生ですか?

Hさん 中学校になって何勉強したのか分からないね。そのころ、英語の授業はあったのかな? とにかく上の学校へ行くヤツは英語やって、行かねえヤツは英語なんかやんなくてもいいっていう感じだったからね。

──中学校に入学するころには、生活は落ち着いてきたんですか?

Hさん だいたい落ち着いてきたね。

高度経済成長期の最中、県営・市営アパートの建設で活躍する。

──Hさんのその後についてもお聞かせください。中学校を卒業された後は、どうされたんですか。

Hさん 私はその後ね、ずっと親父の手伝いをして、しばらく歩ったんですよ。宮城県のほうに行ったりして。そして、地元に戻って、地元の建設会社に就職して。

──お父様の手伝いをして…というのは、中学を卒業してということですか。15、16歳で。

Hさん そして、そのあと、2、3年建設会社にしばらく勤めてたね。

──時代が飛びますが、建設関係だと、高度経済成長期に入ると…。

Hさん 結構忙しかったですよ。だんだん向こうのほう(東京)が落ち着いてきて、今度はこっち(福島県)のほうが。公営住宅だとかアパートだとか、そういうヤツが結構出てきたからね。そういうところの建設会社の仕事をやったり。いろいろやりましたよ。

私は建築士を取ったので、そうなると、「肉体労働させておくのはもったいない」って話になって。事務所のほうで管理のほうになったりして。

──建築士の資格をとられた?

Hさん 私は一級建築士(の資格)を持ってるんですよ。で、晩年、この間まで設計事務所をやってたのね。一昔は一級を取るのは難しいといわれたの。今は女の人だって取る人はザラにいますよ。それだけ今の人は優秀なんだね。

昔はそれこそ現場で叩き上げるか、そうでなければ大学の工学部あたりで(勉強した)。われわれの頭では到底追いつかないから、やっぱり現場でやるしかない。だって、仕事が勉強だからね。

──胴撞き(どうつき)とか人力の仕事から大型機械に変わったのは、いつころなんですか?

Hさん あれは土木だね。私は建築のほうなので。建築と土木のほうは違うのね。道路だとか橋梁だとかやるのが土木。建設にいると、昔とそんなに変わらないですよ。われわれもいろいろな機械を使ったけどね。

今でこそ、ブルドーザーとかでやってるけどね、昔は手作業だったんですよ。コンクリート練るのだって、現場でもって「ガランガラン」と回す機械に砂と砂利入れて、セメント入れて、水入れて、現場で練ってたんだね。今は生コンなんていって、車が積んでくるけどね。それはすごかったですよ。現場なんて、なんぼ広くたって、砂と砂利とで(いっぱい)。今は電話1本で生コン車が来るから、砂利置いたり、砂置いたりする場所がなくても済むけどね。

──そういう現場もたくさん体験なさったんですか?

Hさん 私はアパートとか県営住宅とか建てたからね。今はマンションだけど、あのころは県営アパートとか市営アパートとか3階建ての。

われわれの仕事は、材料の手配だのなんだのだね。砂がなくなっつぉと、現場の人に怒鳴られたり、「砂利手配しろ」と言われたり。そのころは、ずいぶんあちこちの会社の現場をのぞいて(たから、砂利がないと言われたら)、「あそこの会社の現場に砂利があったな」と、別の会社の現場事務所に行って、交渉して。「コンクリート練ってて、砂利が足りねえから少し貸してくれや。すぐに返すから」って、トラック持っていって。そうすると、今度は(現場から)「砂足んにぞー(砂が足りないぞ)」って言われて、今度は砂を借りにいく。大変だったよ。

──昭和何年ごろのことですか?

Hさん 30年、30年代かな。

──それから福島市はだいぶ町の中とか変わりましたか? 一番大きく変わったことはどこでしょう。

Hさん やっぱり道路でしょうね。道路が平和通りなんていうものができたり。

──それこそ、闇市のあたり(現在のまちなか広場周辺)は壊して…?

Hさん そうだね、あのへんはみんな立ち退きしたからね。それから13号国道ですかね。あのへんも大変だったべね、立ち退きさせんのに。

──今まで信夫山トンネルがあることに、疑問を抱いたことがなかったんですけど、トンネルが通るまでは、山をぐるーっと迂回してたんですね。

Hさん 信夫山の向こうとこっちでは、全然(違っていた)。向こうは一面の田んぼですよ。うちなんて建ってませんよ、今みたいに。あのトンネルができてからだからね、うちが立つようになったのは。

──(阿武隈川にかかる)弁天橋や大仏橋はなかったんですよね。今は車で普通に渡ってきますけど。

Hさん 昔は渡し船だったんですね。昔は4号線というと伏拝(ふしおがみ)の坂。旧国道はそこしかなかったからね。

貴重な写真が物語る、後世に残したい戦争の記憶。

──戦争中の記憶で、一番後世に残したいことはなんですか?

Hさん やっぱり防空壕掘りとかレンガ運びだね。カンカン暑い中をリアカーで、それこそ子どもにとってみれば重労働だったね。

──当時10歳前後ですもんね。

Hさん 10歳からまりだもんね。

──それで、おなかもすごく空いていたわけですね。食べるものもそんなにあったわけでもなく。

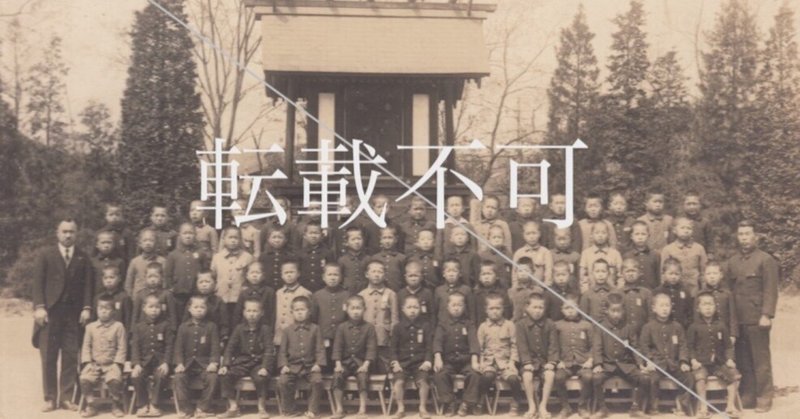

※Hさんから当時の貴重な写真を見せていただきました。

──これが奉安殿の写真ですね。

Hさん そうだね。服装を見るとわかるよね。貧富の差が。

──この奉安殿にみんな敬礼というか。

Hさん そうだね。そこを通っときはちゃんと頭下げて。

──こうやって見ると、おっしゃる通り人数も多いですね。

Hさん 多いですよ。これで1クラス。男だけのクラスだからね。そのほかに女だけのクラスと男女共学のクラス。

──これが清明町の第五小学校学区のイモ掘り…。これは渡利のあたりですか?

Hさん 渡利というより小倉寺かな? サツマイモ堀りでしょう。これをみんなで分けたの。大したおいしいイモじゃなかったけどね、昔のイモは。今は改良改良でおいしくなってるけど。

──それでもおなかすいてるときは?

Hさん ごはんの代わりだもんね。

──これが疎開前に撮られた清明町の町内の写真。この中には強制的に家屋を壊された人と任意の人とがいたんですね?

Hさん そうだね。みんなバラバラになるから、みんな集まれってことで。

──戦後は再会されたんですか?

Hさん 戦後はどうなったのかね。みんなバラバラだから、音信不通だものね。

──じゃあ、強制疎開させられて、家がなくなって、そのままどこかへ行ってしまった方も…? 強制疎開は、清明町だけじゃなく、いろんなところで?

Hさん いろんなところであったんじゃないですか? ただ、ここの場合は駅に近いからね。狙われるのは、そういうところでしょう。だから防火帯をつくったんだね。

本当に残したい、聞いてほしいのは、母の世代の苦労。

──私たち、戦後生まれの世代は、テレビドラマや映画、小説でしか戦争を知らないので。でも、それは東京の話なので。福島ではどうだったんだろうとか、どういうことが起こったんだろうっていうのは、やっぱり残しておきたいなと思っています。

Hさん 福島はそんなに変わりないんですよ。別に空襲されたわけでもないしね。生活だってもともとそんなに贅沢な暮らしをしていたわけじゃないし。粗末な生活してたからね。それこそ、肉を食べていたのが急になくなったなんていうと、違うけどね。

だからね、そんなにこのへんの人らは負担に思ってなかったんじゃないかな。ただ食糧がないっていうのが困るだけでね。贅沢できないっていうので、困るんじゃなくて、やっぱり米がないとか野菜がないとか、そういうことだけだもんね。

──とはいえ、お話をうかがうと、今では考えられないことがたくさんあります。さっきの防空壕堀りのお話でも、子どもたちが自分たちで大人の手伝いをして丸太を運んだりとか、今だと考えられないことですよね。

Hさん 私の親の代の人の話だと、もっと痛切。私はそのころ、子どもだからね。子どもの苦労なんて、親から見れば大したことない苦労だからね。子どもの苦労なんて言ったって、腹減ったってくらいの話で。

私の親たちの苦労を本当は聞いてもらいたいくれえの話だね。私たちの代の人たちに「戦争中、どんな苦労をしましたか?」なんて行っても、大した苦労には思わないですよ。

──お母さまが一番ご苦労されたのは、どういうところでしょうか。

Hさん やっぱり食い物の苦労でしょうね。食わねではいられないから。配給ってたって大したことないしね。だからいかにして食い物を集めてくるかという。さっき言ったみたいに物物交換だから。当時は金の価値なんてないからね。札束持ってたって、売ってくれないからね。だから、昔から自分が大切にしてきた着物だとか(を農家で野菜と物々交換した)、農家の人たちがいい格好して、町場の人たちは…。それまでと逆転してしまったようなね。

──着物1着で、どのくらいの野菜と交換できたんですか?

Hさん どのくらいと交換できたんだろうね。そして、あれだよ、米を着物と交換して持ってくると、途中でおまわりさんが検閲して、物物交換で持ってきた米なんか持ってかれちゃったりして。「食品なんとか法」とかなんとか、なにかあったんじゃないの。

──とんでもない大損というか、痛手ですよね。

Hさん だから昔のニュースなんかで見っと、リュックサックに米隠してた、それを列車の中で摘発されたとかなんだとかあるけど、せっかく子どもたちのために、苦労して持ってきたヤツが途中で警察にまきあげられて。その米がどこへ行っちまうのか分からないけどね。

──着物を物物交換するといっても、着物にも限りがありますよね。お金持ちだったら違うかもしれませんが、町場の女の人たちだって、そんなに着物を持っていたわけではないですよね。

Hさん だから、底をついてくると大変ですよ。自分のところの敷地の空き地には、いろんなものを植えてね。カボチャなんてつくると、茎まで食ったからね。イモの茎でもなんでも食べたものですよ。あらゆるものを食べたんじゃないですか。野原に生える草でもなんでも食べられるものは。

──何年か前にあったアニメ映画の『この世界の片隅に』でも、そういうシーンがありました。じゃあ、Hさんも、そういう生活を…。

Hさん ツクシとかね。イモの茎、ダイコンの葉っぱとか。ダイコンの葉っぱなんかもごはんに混ぜて食べてましたね。今はダイコンなんて白いところしか取らないけど、あの葉っぱが大変なんだね。あれを味噌汁にしたり、ごはんに混ぜたり。そうだね、ダイコン飯なんて言って、ダイコンを刻んで、ごはんに入れて、米粒のほうが少なくて。そんなことして食べてたんですよ。その米だって、自分らで撞(つ)いてね。子どもの仕事だったからね。大変な時代だった。私らの親の代の人はものすごく苦労したの。私らの苦労なんてたいしたことじゃないですよ。

──お母様は戦争中は30代か40代?

Hさん そうだね、30代か40代か。

──ご主人はずっと満州にいかれて、大変なお暮らしで。

Hさん 本当は20年くらい前に、そういう人らが生きているうちに、当時の話を聞いておけばよかったんだよね。ニュースだのなんだのには、末端の人たちの話は出てこないからね。

──私も一般の方のお話というのをたくさん聞いて、残しておきたいなと思っています。でも、20年前はそんな気持ちもまだなかったかも…。今回教えていただいてありがたいです。

Hさん やっぱり記録を残しておくのはいいことだね。

──20年後、30年後に未来の歴史を研究する方が福島の戦争中ってどうだったんだろうとか、もちろん福島市史をみれば、いつごろ、何があったのかは分かるとは思うんですけど、そこに実際生きた方、こんなことがあったという記憶のある方のお話を聞くことで、より歴史の厚みが増すというか…。

ただ単に、昭和16年の12月8日に真珠湾攻撃で戦争がはじまって、昭和20年の8月15日に戦争が終わったというだけでなくて。古写真の取材をすると、やっぱり中には特攻に志願するつもりだったという人とか、女学校で愛国少女だったので衝撃を受けたとか、いや、何も分からなかったとか、そういう方もいらっしゃるので、そうした記憶をできるだけ残しておきたいなと。

Hさん 私より5つ、6つ上の人らなんかは、もっと大変な目に遭ってきてるからね。私らより少年航空兵だとかなんだとか、さっき言ったけれど、ああいう人らの話を聞くといいんだよね。私らはずっと時代が下がってきてるから、苦労したと言っても大した苦労ではないしね。

──そういう方々の中には、お元気でいらっしゃる方も?

Hさん 私が88歳だから、そういう人たちはみな、90歳超えて、100歳に近い方も。本当はそういう人らの話を聞くと、いいかもしれないね。私らの世代は、あのころは腹減った、腹減ったくらいの話で。

──子どもたちは子どもたちで、生きるのに必死だったといいますか。おなか減ったとか、なんでこんなに働かなくてはならないのだとか、そういう思いはなかったですか?

Hさん そういう疑問はなかったね。みんながそうだったから。みんなが遊んでいて自分だけがとなれば、そういう疑問が出っかもしんないけど、子どもたちみんなでレンガ運べっていうことだから。「おまえがレンガ運べ」ってなったら、不満あるかもしれないけど、みんなだから。ただ肉体労働が厳しいだけでね。私らみたいな凡人は教室に詰められて勉強してるより、なんぼかいい、くらいの話で。

信じていた世界の崩壊。戦争が奪った若者の命と未来。

──人によって違うと思うんですけど、戦争中は「天皇陛下万歳」というのがあって、戦後は天皇陛下が普通の人間であるとなりました。Hさんくらいの年代の方には、そこに対する疑問とかギャップみたいなのはなかったんでしょうか。

Hさん 別に疑問はないけどね、そういう世の中だと思ってるからね。その場その場で、ああなった、こうなったってだけで。ただ流れできてるだけでね。

──そういう疑問を抱いたのは、もう少し上の年代の方ですか?

Hさん 特攻に志願するような人たちは、かなり疑問があったんじゃないですか。天皇陛下とか日本のために死ぬ覚悟をしなきゃなんねかったとか、そういう人たちはね。私らはそのころは関係なかったからね。

──軍歌を聴いたり、映画を見たりして、あこがれた人も多かったのでしょうし。

Hさん 本気になって、ああいうのにあこがれていた人はすごくショックで、仕事もやらないで鬱病みたいになっていたんでしょう。そこから立ち直るのは容易ではなかったんじゃないの。気持ちを切り替えて。

私の年代の人らは、「国のために鉄砲を持って戦場に行くぞ!」なんて気持ちにはなってなかった。ただ、そういう人たちにあこがれはあったよね。そのために(白い軍服を着せて)帰して寄こすんじゃないのかな、国のほうでは。われわれみたいなヤツに、ああいう姿を見せて、「ああいうふうになりたい」というふうに。確かにあの上着見ると、男の子だったら、「ああいうの着たい」となるよね。上辺だけだけどね。「国のために死ぬ」だなんて、そんな中身までは分からない。

──あくまで外見的な格好良さに…。

Hさん 「大きくなったら、俺も予科練に行くべ」という話になっからね。それがだんだん、年齢が上がっていけば、「お国のために」ってなっかもしんないけど。われわれはまだ4年生、5年生くらいだから、全然ないからね。国のためより、自分の腹を(満たすことのほうが)(笑)、軍服の人が帰ってくれば、「格好いいな」くらいの話で。

うちの裏にいた人なんかもね、私より4つくらい上だったかな。絵が上手でね、爆撃機とか戦闘機の絵とか墨で描いてね、2、3枚もらった記憶があっけどね。何やってたのか、消息不明になったけど。

──その方は予科練にあこがれて…。

Hさん 予科練に行ったんじゃないの。あのころはあこがれもなにも、そのくらいの歳になると、国のほうから言われるんじゃない。学校が学校だったから…昔の高等学校、今の大学くらいの人だからね。だって、大学くらいの人、鉄砲かついで行進したりしたでしょう。そういう人らの1つ、2つ下の人だから、予科練だのなんだのは。

で、われわれはもっと下がるからね。私らの年代のヤツは、国のために特攻隊になるとか、そんな考えはなくて、意味も分からないし。ただ、「ああいう格好をしたいなあ」って。確かにいい格好ですよ。白い服着て、短剣吊って、帽子かぶって、白い手袋なんかして、このへんに来たらあこがれますよ。女の人だってあこがれちゃう。

その人だってね、死ぬ一歩手前まで行ったんだね。いっぺんね、飛行機で帰ってきたことがあるんですよ。そして、清明町の上空を2、3回ぐるぐるまわって。やっぱりあれは特攻に行く前じゃないのかね。で、結局行かないで終戦になっちゃって。自分の理想として考えてたことを、終戦になっちゃったから(終戦で変わってしまって)、気が抜けたみたいになっちゃって。何もしないで、たまにどこに行くのかなとなっても、道のあたりウロウロして。結局、その人はどうなったのか分からない。そういう人もいっぱいいたんですよ。そういう人らこそ優秀で立派な人たちだったのに。

──特攻で実際に亡くなった人もそうですけど、行かなかった人も犠牲になったんですね。

Hさん 私もまともに見てはいないけど、高倉健のヤクザ映画なんかを見ると、特攻崩れの人がヤクザになったなんていう筋書きが結構あるんじゃないの。高倉健は違うけど、誰だっけ…あの歌を歌う人…あの人なんかは本当に特攻に行ったって話だったね。鶴田浩二かな。

いや、本当にね、5つくらい上の人の話だとよかったね。

──私たち戦後生まれの世代にとっては非常に貴重なお話でした。戦争の記憶だけじゃなく、戦後の福島市の貴重なお話を聞かせてもらえる方がいらっしゃったらぜひご紹介ください。

※個人の記憶に基づく記述であり、歴史的事実とは異なる場合がございます。

※写真・文章の転載を禁じます。作成した文章の著作権は、作成者に属します。作成した文章や撮影した写真の著作権は、作成者(言葉おこし)に帰属いたします。他の印刷物などへ転載される際は、メールでお問い合わせください。

いただいたサポートの半額は地域の小さな祭りや伝統行事を守る保存会に寄付し、残りの半額は取材にかかる交通費や宿泊費に充てさせていただきます。よろしければサポートお願いいたします。また、収支は定期的に発表いたしますm(_ _)m