ハーフという言葉について

こんにちは。

今日は日本社会で浸透しているハーフという言葉について記事をまとめていきたいと思います。

今回は日本でハーフの研究を行っている下地ローレンスさんの本を参考に、この言葉の変遷と意味を探っていきたいと思います。

こちらの本は私の研究の一部にかかせない一冊となっていますが、ハーフについてとても分かりやすく書かれているのでおススメです。

日本で生活してきたハーフの素直な思いが執筆されており、心を痛める内容もありましたが、現実としてしっかり受け入れないといけない事実かと自身は思っています。

ハーフという言葉の変遷

そもそも、このハーフという言葉に当てはめられる人というのはどんな人達なのでしょうか?

現代、国際結婚の比率が日本にも高まり“日本人”やまた“外国人”とい二分法にに当てはまらない日本と外国にルーツをもつ子供たちが増えてきています。彼らが日本社会でハーフと呼ばれる人達です。

1945年終戦後にアメリカ軍が日本に駐在するようになったことをきっかけに、米兵と日本人女性の間に多くの子供たちが生まれました。

(もちろん戦前にもあいのこや混血児と呼ばれる人たちがいたかと思いますが、詳しい記録が無いそうです。)

アメリカ軍以外にもオーストラリア兵士やインド系兵士の間に生まれた子供たちもいました。

当時は外国人との婚姻手続きが困難だったこともあり、親元で育たない多くのハーフの子供たちがいました。

当時ハーフの子供たちは“混血児”と呼ばれ、いじめや差別を受ける対象になっていたそうです。(親がいない、日本人じゃない、肌色が違う、などといった違いが原因でいじめを受けていた人が多かったという意味です。)

彼らに対するいじめや差別が起きることに疑問を持つ人が増えるようになり社会問題としてとらえられることもありましたが、戦後の日本をもう一度日本国として再建させるため、イデオロギーや民族などといったものが割と規制されていた時代ということもあって

日本人はこういう見た目

という概念が社会に同時に蔓延していった時代でもあります。

1960年代になると、欧米の文化が日本に勢いよく入ってくるようになりました。

戦時中アメリカに対して描かれていた敵国イメージをあこがれの対象と塗り替えていく中、当時の若者の間でアメリカ文化が流行しました。

アメリカや白人に対するポジティブなイメージが形成されていった社会で、混血児ブームというものが到来します。

雑誌で混血美女特集(週刊現代)が組まれるようになることをきっかけに、混血タレントが増え、またゴールデンハーフと呼ばれるアイドルが誕生します。メンバーが日本人と白人から構成されていたため、ハーフ=白人と日本人の混血児というイメージが社会に浸透するようになったのです。

その後もハーフという言葉、又は当事者たちが雑誌や芸能で商品化されるようになり、ハーフはカッコいいというイメージが作り出されるようになったのです。

ハーフという言葉はもともと英語のhalfから生まれた言葉なので、ハーフの子供を持つ親からは“半分というイメージは良くない”という意見が増えていくようになりました。

その後識者によって“ダブル”という言葉が生まれましたが結局ハーフ自身も自分のことをハーフと自称している人が大多数だったため、ダブルという言葉がそこまで日本社会に浸透せずハーフという言葉が今でも使われているという流れです。

したがって

混血児→ハーフ→ダブル→ハーフ

というように、日本と外国にルーツを持つ子供たちを表す言葉が変化していったのです。

ハーフへのイメージ

ハーフという言葉で連想される人たちはどんな人達でしょう?

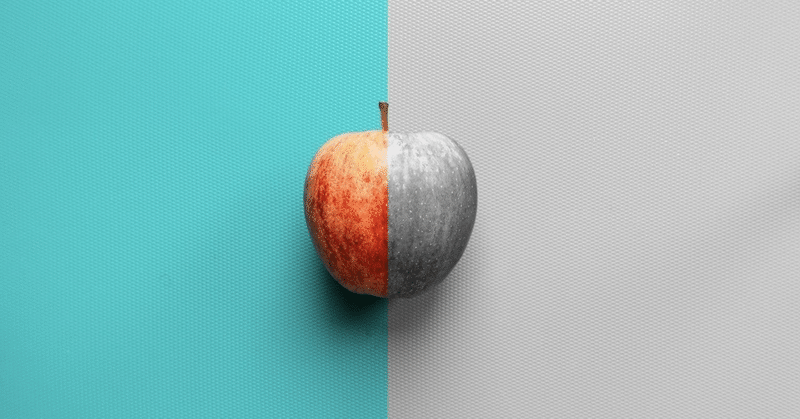

あなたのイメージの中に、ハーフの多様性というものは存在するでしょうか?

先に述べたようにハーフという言葉や当事者たちは日本社会で商品化されていた(現在でもハーフタレント、ハーフモデルなどといって呼ばれているので今のその流れがあるとは思いますが)ので、芸能関係で活躍する白人ハーフのイメージを抱く人が多いのではないかと思います。

もし自身がそのような固定的なイメージを持っていなかったとしても、インスタのハッシュタグなどでハーフベイビー、ハーフモデルなどといった単語で写真を検索するとある一定のハーフに対するイメージが日本社会に存在していることに気付かされると思います。

ここでも、日本人の白人社会に対する憧れといったものが反映されていることが見えてくるかと思います。

日本社会で浸透しているハーフ=白人ハーフといったイメージに当てはまらない、他の国にルーツを持つ人達はいったいどんな思いで生活しているのでしょう?

その現状を知るためにも、始めに紹介した本を読んでもらえたらと思います。

ハーフは人種や民族に関わるテーマだということと、社会が影響し生み出された言葉であるということ、その言葉の変遷について今回はまとめてみました。

おまけ

英語で文献を読むとmixed nationalityの子供たちと書かれているケースが多いので、英語ではmixedと言われることが多いかもしれません。

また、人種や民族に関するテーマはアメリカでとてもさかんに研究が行われているので英語での文献が多くドイツ語ではどう呼ばれているのかいまだに明確ではないです。

一度スイスと日本にルーツを持つ子供たちにインタビューを行った時は

Ich bin halb Japaner und halb Schweizer

と自己紹介してくれる学生が多かったですが彼らの表現が日本のハーフという言葉に影響されているのかどうかというのも、まだ明確ではないです。

移動する子供学

ハーフにちょっと興味がでてきた!という方におススメしたいのは、川上郁雄教授の本です。

ハーフとしての経験、何か国を行き来してきた当事者たちのディスコースがまとめられている本です。

アイデンティティや、言語問題について言及してある本です。

スイスに来る前に教師として働いていたのですが、勤務先が鈴鹿市であったことから川上先生のプロジェクトに参加させてもらっていました。

こちらは、日本で生活する移民の子供たちの言語問題に向き合った本です。