恐怖の正体 トラウマ・恐怖症からホラーまで (中公新書)

この本は、第一章では恐怖の生々しさと定義、第二章では恐怖症の人たち、第三章では恐怖の真っ最中、第四章では娯楽としての恐怖、第五章ではグロテスクの宴、第六章では死と恐怖、について述べられている。また、著者は今でも精神科医として働いており、その経験や知識もこの書物に生かされている。以下より、この書物の要約である。

まず、「危機感、不条理感、精神的視野狭窄」の三つが組み合わさることによって立ち上がる感情が、恐怖であると定義する。なお、「危機感」が実際していなくても人は恐怖に駆られることがあり、それが恐怖症である。それらは本当の危機には直面していないし、その可能性すらないからだ。

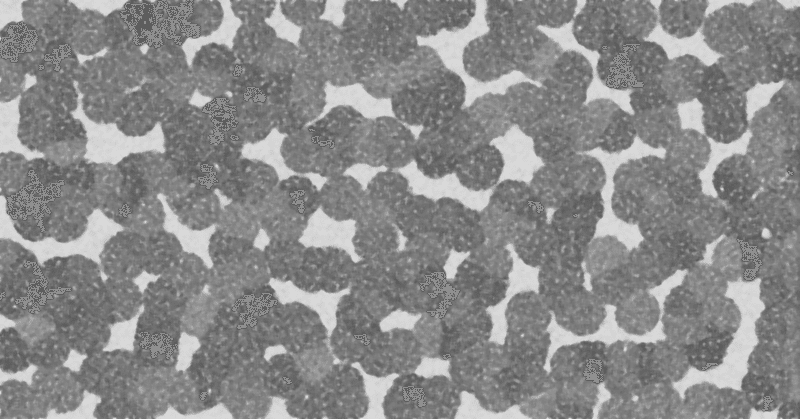

恐怖症の対象にはあらゆるものが含まれ、人は森羅万象すべての事物に恐怖を覚えることが可能である。筆者自身は甲殻類恐怖症であり、他にも集合体恐怖症、高所恐怖症、尖端恐怖症、閉所恐怖症、人形恐怖について述べられている。一度恐怖症が出現してしまうと、それは当人のアイデンティティーへと組み込まれてしまい、そこで恐怖症はより強固なものとなる。

恐怖に際して時間の流れが減速し、目の前の眺めが高解像度の画面で見たように鮮明化する現象は、誰にも共通して生じる。さらに死の直前に、人生の過去が映画のように展開されるという現象もある。リアルタイムで対峙している恐怖は、それが瞬時であろうと長時間であろうと、実際よりも長く体感される。しかし、後になって振り返るとその長い時間はわずかな時間であったと思ってしまう。

恐怖には「極限を超えた事象がもたらす感覚」と言った含みがある。そして私達はその向こう、究極や無限といったものが気に掛かる。だから恐怖は娯楽となり得る。しかし、娯楽として提供される恐怖は、恐怖そのものではない。

グロテスクと認定するための要素には、

①目を背けたくなる。しかし、しばしば目が釘付けになる。

②そのようなものと一緒に自分はこの世界を生きていかねばならないのかと慨嘆したくなったり、震撼させられたりする。

③その異質さは、ときに滑稽さという文脈でしか受け入れられない。

と筆者は定義している。

最後に、死と死体の恐ろしさの違いと死が恐ろしいと感じる理由が書かれている。そして、その理由は①永遠。②未知。③不可逆。の三つである。

以下より読書をして考えたことである。

筆者はなぜ恐怖症になるのかという問いには、科学ではなく、文学が取り扱うべきテーマであると述べている。実際、この書物では多くの映画や小説の創作作品が取り上げられている。

確かに科学的に「ホルモンの作用が〜」などと説明されてもあまりピンとこない。どこか他人事のように感じる。しかし、書物で引用された創作作品の多くは納得ができる。科学的には説明されていないが、あるイメージが私達の不安とどう結びつくのかがぼんやりと理解できる。

この書物は、全体的にあまり科学的な説明がされていない。しかし、私は読む前よりも自分の「恐怖の正体」に一歩迫ることができたと感じている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?