「フィルムなつかしい」と言う学生達と繋がり表現の豊かさを持つ事

1.16ミリフィルム映画を「なつかしい」と言う学生たち

学生映画のある場面の撮影に使うために、16ミリフィルムの映写機を久しぶりに回した。映写機にかけたのは、20年以上昔の、10分ほどの学校を舞台にした短編映画だった。

デジタルネイティブで、4Kのクリアな映像にこだわるZ世代の彼らが、なぜか映像を見て「なつかしい」と言い始めた。

教室の別の場所では、別の班が別の映画製作の話し合いをしていたので

「ごめんね、映写機うるさいけど」と私が言うと

「大丈夫です。映写機の音、懐かしくて気持ちいいんで」

たぶん初めて見る16ミリフィルムの映像や、映写機の音に思いがけない「なつかしい」という言葉が不思議だった。

2.フィルムは、ハロゲン化銀の結晶の光反応

たしかに、フィルムのふわっとした独特の光や深みのある色味の映像は、なぜか、なつかしい。勝手な思い込みだが、それは自然の中で生まれた銀と光の反応だからだろうか…。

16ミリで映画を撮影していた頃、ピントも、絞りも、照明も、現場で仕上がりが確認できないため、もっと厳しく慎重に調節して、撮影していたように思う。露出や照明がフィルムにどう作用し、どう仕上がるか、経験値を積み上げても、現像するまでわからない。

現像されたラッシュプリントとオレンジ色のネガフィルム、そこでの安心や失望や驚き。ネガさえ大切に保存すれば、後で補正可能だし、何度でも新しくプリントできる事。今でもネガデータをデジタル化する事で、デジタルリマスターや4Kで蘇る事。このアナログな手続きのプロセスの緊張感や新たなときめきが、デジタル映像制作では体験できない。

ハロゲン化銀と光反応によるフィルム映像と光とデジタルデータの集積の映像は、根本的に何かが違う気がする。

3.フィルムは、誰かと共感する記憶を映すメディア

全く違う国の違う時代の映画を観ていても「ああこれは知っている、私の幼少期の心の中の記憶、心象風景だ」と感じる映画がある。

私は、ビクトル・エリセの「ミツバチのささやき」「エル・スール」

ラッセ・ハルストレム「マイライフ・アズ・ア・ドッグ」「やかまし村の子供たち」、侯孝賢「恋恋風塵」、日本映画だと小津安二郎「生まれてはみたけれど」「東京物語」など、あげればきりがない。これらの映画は、自分の生きた時代や場所、記憶とは関係ないのに、見ると幼少時代の記憶と感情にリンクして、なつかしいと感じる。

4.フィルムは潜在意識や夢を映すメディア

潜在意識や夢という点でも、ルイス・ブニュエル「アンダルシアの犬」

フェデリコ・フェリーニの「81/2」アンドレイ・タルコフスキー「鏡」「ノスタルジア」

デヴィッド・リンチ「ブルーベルベット」日本でも寺山修司「田園に死す」鈴木清順「ツィゴイネルワイゼン」など、こちらも上げるときりがない。現在でも夢や潜在意識や記憶をテーマにするクリストファー・ノーランはフィルムにこだわっている。

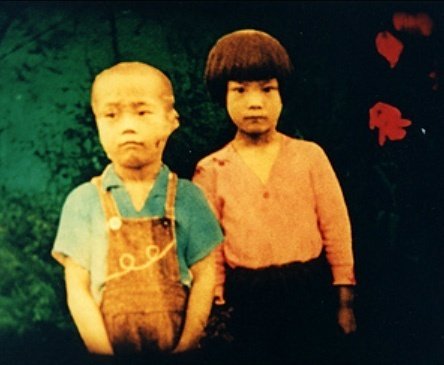

私に「フィルムは記憶や夢を映す」と教えてくれたのは沖縄の高嶺剛監督だった。高嶺監督の家族写真を着色し、ゆっくりとフェードイン、フェードアウトをくりかえし、八重山民謡が流れる「サシングヮー」という16㎜短編映画に衝撃を受けた。

とはいえ現在、私自身も学校でもフィルムでの映画製作は、経済的にもシステム的にも困難で制作できない現状がある。

4.「写ルンです」にこだわる短編映画と「生まれてはみたけれど」

今教えている学生が1年度に作った10分ほどの短編映画にフィルムへのこだわりがあってうれしかった。内容は、就職を控えた女子学生が、電話で、上司に謝る父親の姿や将来に何の展望も希望も見いだせず就活うつになる。そんな彼女が高校の頃夢中になっていた「写ルンです」をみつけ、残りのフィルムを使うために街へ出る。

最後のフィルムを何に使うか悩んだあげく、昔の友達を呼び出し、高校時代の光を再現するような写真を撮ろうと苦労するが、現像された写真はピンボケで、やはり何も見えないという単純な話。

ただその1枚の写真を撮るのに、様々な写真を撮りまくり、あーでもないこーでもないと苦労している様に好感を持った。

作品は、どこか小津安二郎の「生まれてはみたけれど」みたいな時代に対する諦念とそれに抗う人間を優しく見つめる目線を若い学生たちに感じた。

世代間を断裂するマーケティング戦略の呼び名を超えて、時代の閉塞感を共感する事で、それを超える可能性を表現の中でみつけたい。

そんな希望をもって、あらゆる時代、世代の人々と横につながっていることを大切にしたいと思う。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?