消えた映画館、おばあさんとストーブと源さんの事

1980年代大学生の時、大阪の吹田映劇という映画館で映写技師のアルバイトをしていた。飄々としてお洒落でユーモアのある支配人が好きだった。

不思議な映画館で、普段は主に洋画のピンク映画を上映しているが、毎月、何日かは映画サークルに貸して主にヨーロッパのアート系映画を上映していた。

忘れられないのはオールナイトのルキノ・ヴィスコンティ特集「ベニスに死す」「ルードウィヒ 神々の欲望」「家族の肖像」等。その日だけ、普段来るはずのないおしゃれで美しい女性がつめかけた。私も観客として観に行った。「ゴダールのマリア」や「ゴダールの探偵」、「木靴の樹」など数々のヨーロッパ映画を、この映画館で観た。上映会が終わった翌日、映画館にあったポスターを支配人からもらった。

私の大学では、この映画館を通じて劇場用の35mmフィルムの映画を借りた。私が主催した大森一樹監督「風の歌を聴け」も、この支配人を通して「吉浦はん、こんなん入りまっか?黄色いけったいなポスターで、けったいな映画やで」と言われながら、借りた。

大学のシネフェスのために借りたブライアン・デ・パルマの「ファントム・オブ・パラダイス」小津安二郎の「東京物語」を映研の同期と返しに行った時の事。

支配人は私達に近所の喫茶店でコーヒーを奢ってくれた。それからおもむろに私達に住所を尋ねた。支配人は、映画館に一番近い私を見て、天井に視線を移し、突然思い出したかのように映写技師のアルバイトがいなくなった話をした。

それで私はアルバイトをする事になった。35㎜映写機は大学で使っていたので知ってはいたが、支配人は初日から場内の電源とカーテン開演ブザーのスイッチを教えただけで「わかるやろ」と言う言葉を残して帰って行った。

その日から、夜七時から閉館までピンク映画館で過ごす事になった。友人には羨ましがられたが、映写室からはモーターの回る音で音声は聞こえなかったし、映写室の窓から洋画系ピンク映画を覗いても、何を喋って何をしているか、よくわからず、興味も持てなかった。

上映中の大事な仕事はフィルムの切り替え。何巻にも分かれた映画を、二台の映写機で上映するため、切り替えが必要になる。その切り替えのタイミングを知らせるのが、ときどき画面右肩上にでる白か黒の〇印(パンチ)。これを見逃し、切り替えのタイミングを間違えるとスクリーンは光だけ、あるいは暗闇になってしまう。

私はある日、スクリーン前を歩く白い猫に気をとられ、パンチを見逃し、会場を真っ暗にした事がある。幸いすぐに対処できたが、びびって下の観客席をのぞくと、客は後ろに二人しかいなかった。いったい白い猫は、いつどこから入って来るのか?猫はときどきなぜかスクリーン前を通り過ぎた。

切り替えが終わると、私は喘ぎ声が微かに響く隣の控え室で本を読んだり、テレビを見たり、時には試験勉強をした。慣れると、微かな喘ぎ声の中での勉強は、不思議に私を落ち着かせた。

下のもぎりのおばちゃんも、私が映写する夜の時間帯で、しわくちゃの身なりの汚いおばあさんに替わった。おばあさんは、私が通路奥のトイレに行くと、お茶を入れてくれた。

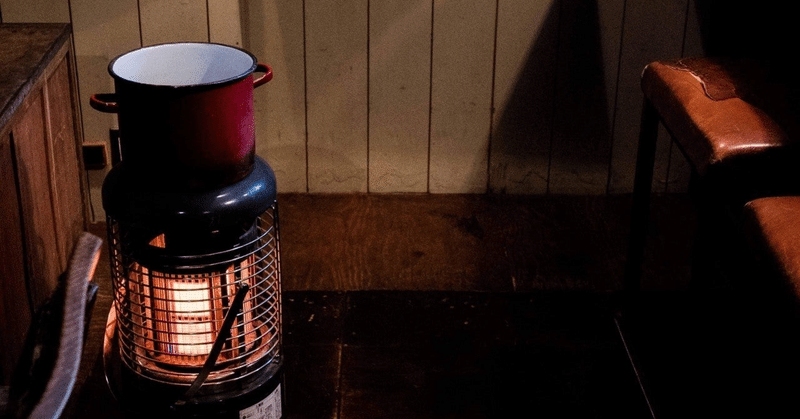

冬、階上の映写室は寒かったので、おばあさんと二人でストーブにあたっていた。

その頃、ひとり言をいうアル中の源さんが毎日来ていた。源さんは見るからに浮浪者のような服装で、なぜ彼が毎日映画を観に来れるのか、わからなかった。アルコールの混じった様々な匂いとひとり言。それが怖くて、私は源さんを避けていた。

その日、私がトイレから帰ってくると、おばあさんは源さんにもお茶を入れていた。私がストーブにあたっていると、源さんが声をかけてきた。

源さんは、酒臭い息をふきかけながら、一方的に

「俺は、屑や‥、俺みたいなもんはゴミや‥。でもなぁ‥、俺も兄ちゃんぐらいの時は、ええ男やったで‥」

源さんは鼻をすすりながら、寂しそうな子供のような笑顔で続けた。

「俺はアホやから、アホは、あかんわ。アホは…。兄ちゃん、俺みたいになったら、あかんで‥。俺は屑や」

源さんはぶつぶつひとり言を言いながら、トイレの方に歩いて行った。

おばあさんがくしゃくしゃの顔をして、お茶を持ってきて

「ごめんな。ごめんな。」

と何度も私に頭を下げた。私にはその意味がよくわからなかった。

そんな風に半年が過ぎ、就職活動のためこのアルバイトをやめ、映研の後輩に引き継いだ。最後に支配人は、私に言った。

「映画は魔物や。吉浦はん、映画に手ぇ出したらあきまへんで。そんなんであかんようになった先輩ぎょうさん知っとりま。吉浦はん、映画は魔物でっせ。下手に手ぇ出したら、喰われまっせ」

一年が過ぎ、このアルバイトを譲った後輩におばあさんの事を聞いた。

あのおばあさんは、夜だけ白い猫と一緒にあの映画館に住み込みで働いていて、源さんも一緒に住んでいたという。

やがて風営法強化とレンタルビデオの隆盛のため、ポルノ映画館は経営不振となり、おばあさんは高知の田舎に猫と源さんと一緒に帰ったという。

冬の寒い夜、ストーブに当たると、あの時のあの時間の記憶が蘇る。

映画館のスクリーンの前を歩く白い猫。

「俺は屑や」と言った源さんの子供のような笑顔と

「ごめんな。ごめんな。」

と顔をくしゃくしゃにして、何度もあやまったおばあさんの顔が、

ストーブの赤い光に照らされて浮かんだ。

1990年、吹田映劇は閉館した。

下の記事は、吹田映劇の支配人を通して借りた「風の歌を聴け」の事を書いた記事です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?