働きやすい職場を目指して 不妊治療と仕事の両立を新制度でサポート

木村情報技術は2023年から、不妊治療と仕事の両立をサポートするため、「両立支援特別有給休暇」という新しい制度を導入しました。この制度の内容や導入の背景などについて、管理本部の西地さんに聞きました。

1.「両立支援特別有給休暇」とは

当社では以前から、育児や看護、介護の目的で取得できる休暇制度がありましたが、2023年から次の通りアップデートしました。

またそれに合わせて、名称を「両立支援特別有給休暇」に改めました。

①「両立支援特別有給休暇」の内容

育児休暇

子の看護休暇

介護休暇

【新設】ウェルネス休暇(不妊治療休暇、生理休暇、妊婦検診休暇)

②取得範囲:年間最大7日間(時間単位でも取得可能)

③利用対象:正社員

④適用範囲

不妊治療休暇

……男性・女性問わず通院に適用生理休暇

……生理症状による体調不良に適用妊婦検診休暇

…検診を受ける本人(女性)の通院に適用

2.休暇制度をアップデートした背景

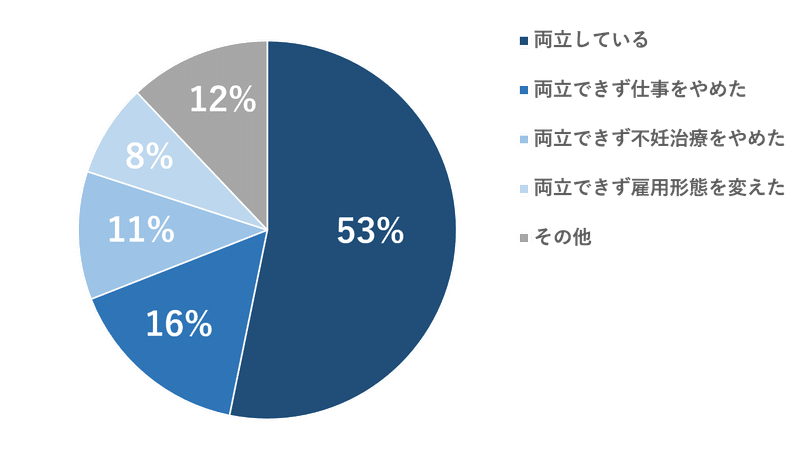

厚生労働省が発表した「平成29年度 不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査」によると、不妊治療と仕事を両立している人のうち、「両立が難しい」と感じた人の割合は87%にものぼりました。

さらに、不妊治療を経験した人の16%は両立できずに退職し、8%は雇用形態を変えた、と回答されています。

このことから、不妊治療と仕事の両立は、多くの人にとって大変なことだと分かります。

厚生労働省の調査結果から作成

当社では「社員第一主義」をかかげていて、これまでも社員の働きやすさを考え、様々な制度を整えてきました。

設立から18年になりますが、社員のライフステージの変化にあわせて、「どうしたら社員が長く働き続けられるか」を常に模索し、臨機応変に制度を新設・改善してきました。社員の幸福を大切にし、長く働ける職場環境を目指しています。

当社には、社員が意見やアイデアを自由に出しあえる「inspi(インスピ)」というツールがあります。そこで「仕事ができないほど生理がつらいときに、休暇があると嬉しい」との声があがりました。「それなら、まだ顕在化していない課題もカバーできる制度にしよう」と考えて、不妊治療と仕事の両立もサポートする新しい制度にアップデートしました。

不妊治療は今や特別なことではありません。少しでも社員の負担や不安が軽減できれば、と考えました。

3.取得しやすさにも配慮

せっかく制度を作っても、「絵にかいた餅」では意味がありません。制度を作るだけではなく、プライバシーに配慮し、利用のしやすさも工夫しました。

特に女性社員の場合、上司が男性だと、休暇の理由が不妊治療や生理であると伝えることに抵抗を感じる場合があります。

この制度を利用したいときは、通常の有給休暇と同じく、上司に休暇を取得したいと伝えるだけでよく、具体的な理由の説明は必要ありません。その後は労務担当の女性社員に、社内チャットで「両立支援特別有給休暇」を申請するだけでOKです。

労務担当は追って勤怠管理上の扱いをに変更し、上司に休んだ理由が伝わることはありません。

4.制度を利用した社員の声

導入後、既に複数の社員が不妊治療の理由でこの制度を利用しています。

制度を利用した社員の声をご紹介します。

女性社員Aさん:とても手厚いサポートで助かります。管理職には男性も多いので、他の女性社員にも共有したいです。

男性社員Bさん:不妊治療のため、妻と一緒に産婦人科で検査を受けるとき、この制度が使えて助かりました!

5.制度を変更するまでの道のり

制度の見直しについて本格的に検討を始めてから、導入までには約3か月かかりました。加えて、社員の理解を促進するため、全社員に向けた周知や情報発信、オンラインでの理解度チェックといった活動を約2か月行いました。

普通なら「こんなに大変だった、こんなハードルがあった」と言いたいところですが、驚くほどスムーズに社内の承認や社員の同意を得て、新制度を導入できました。

6.社員第一主義が浸透している

当社には、この新制度以外にも有給休暇が取りやすかったり、「子ども手当」があったりと、個々人の事情や子育て中の社員を理解し助け合う風土があります。

これは、代表の木村が掲げている「社員第一主義」が社内に浸透していることが大きいと考えています。

先ほど話に出た「子ども手当」も、社員のアイデアから生まれました。「子育てにはお金がかかるので、手当を作りませんか?」という提案が出たんです。

年末の全社員が集まる会議で、社長が「この意見に賛成の人~?」と呼びかけたところ、ほとんどの社員が手を上げ、「じゃあ決定!」と一瞬で決まりました。

家族の体調不良で仕事を早退したり休んだりするときも、周囲は「早く帰ってあげてください」「何か引き継ぐ仕事はありますか」と声をかけるような雰囲気があります。

男性社員だろうと、管理職だろうと、関係ありません。

当社は女性社員の育児休暇からの復帰率は100%、男性の育児休暇取得率も77%と高い水準です。男性でも育児休暇を半年や1年取得する人も多いです。

これは、休暇取得が評価に影響しないことも大きいのではないかと思います。先日も、営業職の男性管理職が1年の育児休暇を取得し、同じポストで復職しました。

女性管理職の場合も、産休・育休を取得した後に同じポストで復職し、その後さらに昇進したことがあります。

こうした制度の充実は、「たくさん休める」ということだけではありません。社員はライフステージの変化に影響を受けにくくなり、将来の不安が軽減され、仕事に集中できるようになります。結果として、社員が安心して長く働ける職場づくりにつながると考えています。

木村情報技術では、これからも社員第一主義を大切にして、働きやすい職場づくりを推進していきたいと考えています。

▼木村情報技術 採用サイト

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?