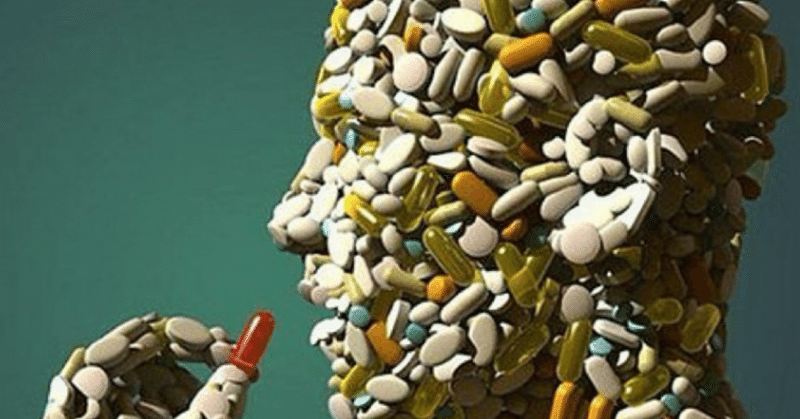

薬で病気予防はできるの?

「予防的に薬を飲みましょう。」と言われて、医師から薬を処方されたことありますか?

最近、医師たちを見ていると予防目的で薬を処方することが、診療科問わず見られるようになってきています。産婦人科でも、流産や早産、内膜症、子宮筋腫予防目的で薬が処方されています。アフターピルも妊娠予防と言う視点では同じです。

そこでこんな疑問が湧いてきます。

①本当に薬には、予防効果はあるのか?

②予防効果目的で処方する場合、診断名はどうなっているのか?

③なぜ医師は予防目的で薬を処方するのか?

医療現場にいる視点での回答はこちら💁♀️

①薬には主作用とは別の作用が必ずあります。その作用のある薬を”予防目的”と視点を変えて使っているのが現状です。脳梗塞や脳出血、高脂血症、早産を予防する薬は存在しません。もちろん内膜症や子宮筋腫予防の薬も存在しません。その現象を起こす働きを止める目的で薬を使うことを予防と言って処方しています。

②保険診療病院では、診断名がないと検査をしたり、薬を処方してはいけないルールになっています。特に症状のない場合や、こんな症状が予測されるということがある時は、”〇〇症の疑い”と診断名をつけて、検査や薬の処方がされています。予防目的で薬が処方されてたということは、医師は病気になりそうだ!と早期発見して、予防に置き換えて処方しています。病気を予測できる医師はいるのでしょうか?

③医師が予防目的で薬を処方するのは、責任逃れです。医療訴訟もありますが、年々クレームをいう患者が増えていることが原因にあります。本当に起こってしまったとしても、予防で薬を処方していたけれども、病気になってしまた。だから医師に落ち度はありません。ということです。飲まなくていい薬をクレームを言われないために、飲まされている現状があります。

薬には、主作用と別作用と副作用があります。副作用だから、ほとんど起こらない!ではありません。すぐに副作用が出る人もいれば、長期的に服用していると出てくることも多々あります。

ここで薬に関する持っておいて欲しい知識をお伝えします。

・薬は石油が原料です。

・必ず副作用があります。

・薬は病気を治す、症状を改善するのではなく、症状を起こしている體の中かの反応、機能を止めるものです。

・日本は、世界一の薬消費大国です。世界にある薬の1/4を消費している国です。

・長期的に同じ薬を使用すると、効果が得られにくくなり、副作用が病気や症状となって現れてきます。代謝機能が停止していきます。

薬は体外に出せない成分は脂肪に閉じ込めます。女性の場合、子宮や乳房に蓄積していきます。妊娠中の場合は、赤ちゃんに溜まっていきます。

・解毒する主な臓器は肝臓です。

病気の予防は、薬ではできません。できるのは、それぞれに備わっているホメオスタシス(生物の体内環境を一定に保とうとする傾向)、自己治癒力です。ひとりひとりが賢くなり、日々の生活習慣、セルフケアで病気予防を行っていきましょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?