冷たいか 茂雄? それが 海だ。 「花男」 (松本大洋)

日本で森のようちえんや自然体験やってる人達からよく聞いたのは、「レイチェルカーソンの『センスオブワンダー』を読んで感動した。感じる力って大事だと思った。子ども達に伝えていきたい。」的なことです。

個人的にはセンスオブワンダー読んだことが無いのであれなんですが、感じる力の重要性という点では、僕は「花男」という漫画を読んで理解してるつもりです。

そもそも、大勢の人がやっていることをやりたくないという天邪鬼的性格なので読むつもりも無いですが、というか、なんか全体主義的みたいな、みんなが同じこと言ったり、同じように感じたりっていうのが子どもの頃からなんか嫌いなんですよね。根本には「人はそれぞれ違う」という考えがあるので、皆が一致している所を見ると、どうも胡散臭いなというか、なんか同調圧力的な変な力が働いていて自分を抑圧して合わせてるんじゃないかみたいなことを考えてしまって、自分的にはそうやすやすとそれに乗っかろうという気が起きないのです…

まぁ、目的地(=感じる力は大切)に辿り着く手段は人それぞれ(センスオブワンダーを読むや花男を読むなど)だし、結局同じ結論に達しているのでそれはそれで良いかと。東京に行く手段として、新幹線もあれば、車、飛行機、ヒッチハイク、自転車、歩きなどがあるのと一緒ですよね。目的地にたどり着く手段を勝手に決められるのが嫌いなんだろうなと自己分析しました…笑

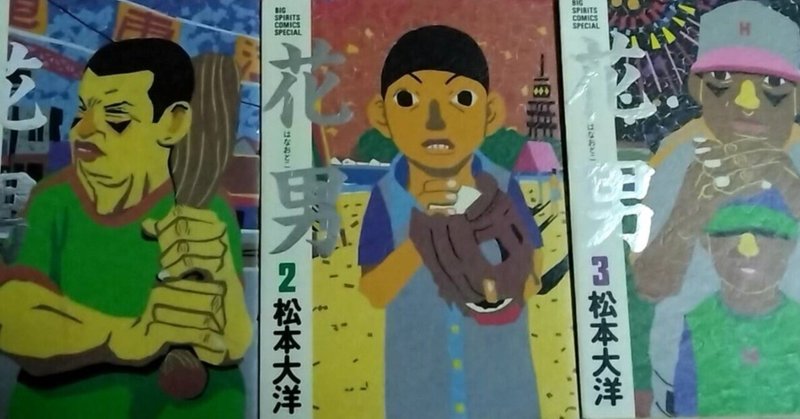

20年前くらいに、地元に新しく図書館が造られて、小学生だった自分(9歳の小学3年生か、ということは、マンガに出てくる茂雄と同い年じゃん!年齢が一緒だから、なんとなしに自分と重ねてたのかな…)はよく通ってました。図書館の中にあるマンガコーナーで卓球マンガの「ピンポン」が好きでよく読んでました。で、たまたま同じ作者である松本大洋の「花男」を手に取って読んでしまって以来、ずっとマイベストマンガに君臨し続けています。

マンガ「花男」の魅力

基本情報

全部で3巻あるんですけど、最後の場面の

これを初めて見た時に、子どもながら震えてしまって、「何だか分からんが滅茶苦茶カッコいいー!!!というか、終わり方が滅茶苦茶綺麗!!!」と衝撃を受けました。

ストーリー的には、小学3年生の花田茂雄という、塾に通って頭が良くて成績オール5の少年が、夏休み前の終業式が終わって家に帰るところから始まります。

家に帰ると、母親から「お父さんの所で夏休みの間は過ごしなさい」と言われて、茂雄の人生が動き始めます。父の花田花男(はなお)は今年30(自分と同じじゃないか!!!)の野球狂で、大の長嶋茂雄ファン。故に息子の名前は茂雄一択です。

花男と茂雄はお互いに正反対のパーソナリティーですが、お父さんとの交流をきっかけに、茂雄がどんどんと成長していく(人間ぽくというか、子どもぽくなっていく)様が見ていて感動できる作品です。

花男:勉強できない 茂雄:勉強できる

:スポーツ得意 :スポーツ苦手

:ロマンチスト :リアリスト

:仲間とワイワイ :協調性なし

:成り行き任せ :計画通り

:感情を発散 :感情を抑える

:直感型 :論理型

:見た目は大人、中身は子ども :見た目は子ども、中身は大人

みたいな感じで、まぁ、浅くまとめれば「勉強漬けの子どもらしからぬ子どもが、子どもみたいな大人と触れ合うことで、子どもらしい子どもになりました」というか、勉強漬けの子ども達への批判的な部分になるかなと思うんですけど、それだけじゃもったいないかなと…

最高の声掛け

個人的に注目したいというか、感動したのは、花男の

「冷たいか 茂雄? それが 海だ。」

という言葉なんですよね。この言葉は3巻を通じて、5回も出てくる言葉であり、マンガの核心部分ではないかと思います。

特に1回目、2回目、3回目というのは、茂雄が海に入った時に出てきた自分の感情について、それを聞いた花男が「冷たいか 茂雄? それが 海だ。」と感情に寄り添っているというか、理解を示しているんですよね。そういうかかわり方が、自分が子ども達と接する時に目指すべきところではないかと思っているのです。

まず、子ども達が感情を吐露した時に、その傍にいてやれている。

次に、子どもの感情をオウム返しで言って理解を示している。

最後に、その感情からの学び(それが海だ。)を教えている。

子ども達への声掛けとして、これほど完璧なモノは無いと思うんですけどね。

で、4回目のその言葉は茂雄の回想シーン。花男と多くの時間を過ごした後に、花男について思い出すシーンが「冷たいか 茂雄? それが 海だ。」というのは何だか泣けてきます。1回目、2回目、3回目の茂雄のリアクションとしては、「うざったい」、「無言」、「くしゃみで花男の言葉は聞こえてない?」みたいな感じだったのに、ちゃんと茂雄の心の部分には届いていたのだなと。

自分の感情を大切にしろ!

花男が茂雄と暮らし始めた当初に、茂雄の言動に怒るシーンがあります☟

これも名言なんだよな~!カッコいい!すべては自分の感情次第!

是でもやりたくない人はやらないし、非でもやりたい人はやる。それが人間!

談志の名言「落語は業の肯定」に似てる部分があるんだよな…

マンガの世界の話ではありますが、花男は自分の感情に正直であり、そういうことを一番大切にしている人物です。そのことを息子にも伝えたかったのかなと思うのですが、自分も心からそれに同意しますね。

テレホン人生相談でおなじみの加藤諦三先生も、「人に対して自分の意見や気持ちを伝えられるようになって、一人前の大人です。」と仰っていますし。

なんか、前の記事でも書きましたが、「他人に嘘をつくのは仕方がないが、自分自身だけには嘘をつくな」って子ども達には伝えていきたいと思いますね。自分の人生を幸せにできるのは自分しかいないのに、自分が自分の気持ちを偽ってしまったら、その人自身が不幸に苦しむことになるのは当然です。

で、その不幸な気持ちを持っていると他人を苦しめようとして、自分も他人もどんどん不幸の悪循環にハマっていく。結局、自分に対して自分自身が嘘をついてしまうのが不幸の始まりだと思うのです。自分が幸せに生きてたら、周りの人たちも幸せにできると思ってます。「自分が楽しむ=相手を楽しませる法則」と同じ感じかと。

有名な諺の一つに、

一日だけ幸せでいたいならば、床屋にいけ。

一週間だけ幸せでいたいなら、車を買え。

一ヶ月だけ幸せでいたいなら、結婚をしろ。

一年だけ幸せでいたいなら、家を買え。

一生幸せでいたいなら、正直でいることだ。

というのがあります。子ども達には一生幸せでいて欲しいので、他人に積極的に嘘をつくのはご法度でありますが、それでも自分に嘘をつくよりかはマシなことだと思います。特に子ども時代なんて感情をどんどん出していく時代なんですから、そこはやっぱり、子ども達が自由に自分の感情を出せるようにしてあげたいと思います。

自分自身であることによって、他人との関係が良くなる

で、またまた登場の加藤諦三先生の言葉。「子供は自分でない自分になることを強要される。子供は自分自身であることを放棄する。世界は自分の敵になる。拗ねた親にしがみつかれる。こうした「親子の役割逆転」により子供の心に高くて厚い壁が出来る。その結果、子供は他人と親しくなることが出来なくなる。他人と真の感情交流が出来ない。」。

まさに、花男と過ごす前の茂雄がソレだったんです。がり勉だった茂雄は他のクラスの子とうまくかかわれませんでした。だけど、夏休み以降も花男の家から学校に通うようになると、茂雄の行動が変化して周りも驚きます。

茂雄は勉強が好きという訳ではなくて、母親の気を引きたいが為に勉強を頑張っているように思えます。

すぐに、「僕のこと嫌い?」と聞くところから、

お母さんに好きでいて欲しい気持ちが強いことが読み取れる。

しかも、頑張ってきた勉強に対しても悉く反論されてて可哀想…

で、茂雄は自分の父が嫌いで「夢ばっかり追いかけて現実を見ない奴」と批判するも、なんと母親から「私はそういう人が好きなの」と言われてしまいます。

茂雄からしてみれば、自分が嫌っている奴が、自分のことを好きでいて欲しい人から好まれていることを知ってショックだったと思いますが、最終的には茂雄の本当の気持ちである「父と母と自分で三人仲良く一緒に暮らしたい」を実現できたので良かったなと。

まぁ、その後に起きるピンチに、茂雄が花男を助けに行って、

なんとか解決できたから良かったが…

仲間たちと楽しく野球してる姿を見れて嬉しいよ…

松本大洋作品のちょっとした考察…

・年配の人たちが、主人公にアドバイスをする

おばばもマンガの中で良い味出してんだよな。ピンポンのおばばも良かったな。鉄コン筋クリートはおじじだったが…笑 でも、バット作りの源六はおじじで、花男についた。ピンポンも小泉先生はスマイルについたし。松本大洋作品の中には、主人公が悩んだ時にアドバイスしてくれる頼もしい存在が登場します。

これもめちゃくちゃ素敵な名言なんだよな。

「是か非かで物事を語るな」と同じ方向性。

長所、短所分けるってのが、理性を使うっていうことだと思うんですけど、

人間ってのは、短所が99あったって、長所1あったら、それをやってしまう「感情の動物」だと。理性を使って賢く振舞っても、結局、感情に振り回されて非合理的なことをしてしまうんだと。

何でもかんでも理性で賢く選んでいった先にある幸せというのは、

「アリですら相撲を取れないくらい」の小さな土俵だと。

早い話が、幸せの定義が狭すぎるってこと。幸せの在り方はもっと多様なんだということ。

・主人公同士が互いに補完し高め合う関係

松本大洋の代表作であるピンポンも「花男」と同じような構図なんですよね。花男的な役割が「ペコ」で、茂雄的な立場が「スマイル」。スマイルは感情表現が乏しくて内にこもりがちで、それ故に孤高の強さを持ってしまいましたが、最終的にはペコとの試合で一皮むけることが出きましたよね。で、ペコの方も、スマイルとの試合で、さらなる強さを手に入れて、卓球の道へ邁進していった。これは、花男が、スタジアムで茂雄からの応援を受けることで活躍することができ、その後に巨人軍の4番へと成長していったのと同じ感じ。

鉄コン筋クリートも、花男的なのが「シロ」であり、茂雄的なのが「クロ」なのかなと。松本大洋の作品は、花男的立場のキャラクターが、茂雄的立場のキャラクターを”救う”展開と、茂雄的立場のキャラクターが花男的キャラクターがさらなる高みへ上るのをサポートする展開の2つが同時進行してるストーリーが多い気がします。

まとめ:花男は自分にとって理想の父親像であるし、子育ての鏡!

個人的には、花男みたいに、子ども達と接していきたいなと思います。

やっぱり、自分の夢を叶えてる姿っていうのがカッコいいんですよね。

大人を見て子どもが育つのであれば、まず自分が格好良くありたい。

あとは、「共感+教え」ができるよう、常に子ども達に付き添っていたい。

子ども達に自分の伝えたいことを届けられる人物であり続けたい。

冷たいか 茂雄? それが 海だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?