「目付け」が大事なんだよな~

天ぷらの神様と呼ばれる早乙女哲哉さんの「プロフェッショナル仕事の流儀の動画(2012年6月11日放送)」を見て以来、かなり自分は影響を受けていますが、2番目に影響を受けたのは、成瀬正さんというパン職人の方の動画ですね。

「違うな~」、「良くないな~」、「まだまだだな~」って言いたげな表情で、何度も何度も首を傾げながら、パンを作られている成瀬さんの姿が強く印象に残っています。

「満足したら進歩が無い」というのは心の底から同意しますね。自分のドイツ語の勉強のモチベーションは不満足ですし、

なんか、僕のドイツ語の勉強なんですけど、ドイツ人と話をして、「キーくん、ドイツ語上手いね!」って褒められると、途端にドイツ語学習意欲が低下しちゃうんですよね。なんか、満足しちゃって、それより上を目指そうという気が無くなっちゃうんです。だって、褒められたからそれで良いかって思うんです。で、その後に、自分の知らないドイツ語に出会ったり、自分のドイツ語力で上手にコミュニケーションできなかった場面に遭遇した時に、「これじゃマズい!自分のドイツ語力はまだまだだった(=不足感)!このままじゃ、きちんとドイツ語でコミュニケーションが取れない、そんなの嫌だ(=不快感)!」という思いになって、ドイツ語を勉強しだす(=行動する)って感じなんですよね。

そもそも論、行動は不快感から生じるものなので、満足したら行動は起きないから当然のことです。

早乙女さんの天ぷらランチを食べに行った時の如く、成瀬さんのパン屋さんにも縁があったので訪れたことがあります☟

「見る」という行為も、極めることが出来る

で、早乙女さんを参考に保育の専門性について考察した時に、「チェックポイントで相手を熟知し、常にベストな選択肢を選び続ける」というのが保育の専門性の1つであると理解しました。

そこで、どういう風に子ども達を見て、子ども達を理解するかが「今日育」の鍵になると思うのですが、ただただ子ども達を見てるだけでは不十分だなと思うのです。それを分かりやすく書いて下さっている他人様の記事がコチラ☟

【質問】

あなたは自分のスマートフォンを持っていますよね。

そのスマホの、トップページのアプリのアイコンの位置、数を正確に覚えていますか??

毎日見ているから、わかるはずですよね?

おそらく、ほとんどの人が答えられないと思います。毎日見ているはずなのに、意外と答えられないです。

これって、毎日見る行為が当たり前になって注意深く観察しなくなるからです。

「見る」と「観察」は別物です。

見る→物の存在、形、様子や内容をとらえること

観察→物事の状況を客観的に注意深く見ること

これを踏まえて、今後観察力を上げるにはどうすれば良いのかをお教えします。

観察力というのは、成瀬さん風に言えば「目付け」です。

「子ども達の『どこ』を見ているのか?」は結構その人のセンス的な部分が大きいと思いますし、同じ現象に対する評価は人それぞれですからね。

それ故に今日育は「超超複雑系」なのですが、それでもセオリーを見つけたいという欲に駆られるし、あると信じたい。

チェックポイント(目付けするところ)

個人的には書いて覚えるタイプなので、メモが無いと直ぐに忘れてしまう(怒られたりしたら、「次は怒られないようにしよう」っていう意識が働いて、自動的に長期保存に移る)。

なので、BFDで新たに子ども達(余裕があれば、先生や保護者の方も)と接する時は、メモをしまくって、その子の人となりを理解したうえで活動していきたいなと思う。

noteとかで「人を見抜く」的な内容を書かれている他人様の記事をいくつか拝見して、そこに記載があった質問事項をまとめて、自分なりに編集してみたチェックポイントがコチラ☟

子どもの理解(基本データ)

名前

性別

年齢

身長

体重

容姿

習い事してるか

住所

持病やアレルギー

誕生日

両親のこと

兄弟のこと

祖父母のこと

子どもの理解(特徴)

どんなこだわりを持っているか

どんな癖があるか

どんな性格か

一人で過ごすのが好きか

友人と過ごすのが好きか

休憩時間にはどのように過ごしているか

集団のなかで過ごすことができているか

どのような会話を交わしているか

好きなこと

嫌いなこと

好きな食べ物

嫌いな食べ物

苦手としている人のタイプ

苦手な行動、動作

得意なこと

仲良くやれるタイプの人

好きな友人

嫌いな友人

好きな色

好きな先生

嫌いな先生

母との関係

父との関係

これからやりたいこと

やりたくないこと

寒がりか暑がりか

内向か外向か

アクティブか物静か

これまでの過去

子どもの理解(当日にチェック)

その日の健康状態

持って来た物

昨日の園外での出来事

ストレス

態度(表情や動きから疲労度を測る)

休憩中に横になっているか、眠っているか

イライラして人やものにあたっていないか

焦りがないか

つらそうにみえないか

ためいきをついていないか

目をこする、頭を叩く、頭を抱える、手を止めている、ぼーっと宙をみているなど、普段と違う行動、表情、態度がみられないか

不安そうにしていないか

今何をしている?

どんな態度や考えをしてる?

どんな能力を使ってる?

どんな物に興味を示す?

どのように、他のモノ(子ども達、大人達、物)との関係を築いてる?

今の状況が子供にとって持つ意味とは?

どのくらい成長した?

出来るようになったことは?

外的要素(園の理解)

名前

設立年

場所

周辺情況

遊び場

遊具

グループ

子ども達の数と年齢

先生の数

一日の流れ

開園前の準備

閉園後の片づけ

建物

地域の特徴

危険な場所や安全な場所

緊急時の連絡先

災害や事件時の対応

教育方法

教育方針

花壇や動物小屋の状況(あれば)

面積の広さ

園のルール

外的要素(園の理解)

地面の状況

天気

気温

湿度

気候

行事

四季

人数

あとは、声掛けをどうするか問題

このくらいチェックできたら、1人の子どもを大体は理解できるでしょう。まぁ、これを20~30人やると、20~30倍になるから、大変になるんですけどね。笑

でも、子ども達をちゃんと把握すれば、どういう風に接するかはおのずと決まって来るのかと思います。

そういった最大公約数に至る前には1つの料理に対して百とか二百とかね、チェックポイントがそんだけあるでしょ。えっ?あるんだよ!材料から始まって、道具やら自分のテクニックも含んだところまで考えると、チェックポイントなんて百や二百は軽くあるの。・・・で、そうやって材料を色んな意味でチェックしてくると、自分が選んだものに対してどういう調理の仕方がベストなのか、ひとりでに決まってくるんですよ。キスのいちばんのよさを自分が知ったうえで、さらに下ごしらえから調理まで、いくつもの仕事をクリアして初めてお客さんに提供するわけね。それが、私の言うところの最大公約数。

接する時の一番重要な点は「どういう声掛けをするか」だと思います。個人的には、コチラの記事で書いたように、花男みたいな感じの声掛けを目指していきたいです。

以下では、「他人様の記事」に溜め込んだ、声掛けのセオリーを転載します☟

*声掛けの心得

これをしたら教師がどうなるかではなく、「子どもが」どうなるか。それだけを念頭に置き、子どもと接するようになった。

何をするにしても子どもたちを第1に考えた。

すると、子どもに対する態度が一貫するようになった。

優しさと厳しさに差がなくなり、同じ信念に沿った行動が生まれ始めた。

今、どうしても子どもたちに負けてしまう教師の皆さん。

私も何度も自分に腹が立ち、嫌になった。

それでも子どもたちは「大好き」と言ってきた。

その大好きにあるのは甘さなのか、教師たる行動に向けてなのかはわからない。

1度立ち止まって思考してみてはいかがだろうか。

その大好きは子どもたちに対する優しさを見直す贈り物かもしれない。

整理整頓をしない子どもは、その行動にも周囲からの評価にも価値を感じない程に、社会性も知能も低い状態である。

だから、根本的な解決方法は、社会性を高めること又は知能を高めることであり、その行動のメリットを伝えることではない。

メリットを感じられるだけの社会性や知能が足りていないのだから仕方がないのである。

3歳児に対して、その行動の意味を納得するまで説明することはないであろう。

だから、幼児並みの社会性や知能の人間に対しては強制的にその行動を強いる他ないのだ。

時間をかけてそのような子の話を聞いたり、懇々と指導の意図を説明することは効果的ではない。

それはその子に寄り添っているとは言えない。

むしろ、そのように時間をかけて指導することで、その子は「ワガママに振る舞うこと」を成功体験としてインプットし、その後も自分の気に入らないことが起きる度に周囲の大人を振り回すようになる。

今回は整理整頓を例として挙げたが、このことはそれ以外の問題行動に対する指導の全てに言えることだ。

青山さん:でも、保育者だけは目の前にいる子どもたちが見ている世界を、子どもの隣で一緒に見ようとする。ここが一般的な大人と保育者の大きな違いです。

青山さん:たとえば、ある子が散歩から帰ってきて玄関で勢いよく転んで泣いたことがありました。

僕はその子に「痛かったね」と声をかけたんですが、担任の先生は「違うよね。悔しかったんだよね」と声をかけた。すると、その子は「うん」とうなづいたんです。

これは、担任の先生の「見立て」が深いということ。

その子が「いつも一番になりたい」という想いを持っていたけれど、転んで一番になれなかったから悔しがっているのだろうということを「見立て」た。

僕の「転んだから痛くて泣いているんだろう」という「見立て」だけだったら「よしよし」と膝を撫でる「手立て」だけで終わっていたかもしれない。でも、それはその子からしたらとんだ見当違いなんですよね。

👆だから、チェックポイントを使って、子ども達を理解することが大事!

これらの結果を踏まえ、著者は

「教師と生徒の関係介入プログラムの効果的な要素に関する最近のメタ分析によると、教師と生徒の関係が最も改善されるのは、教師が褒める、敬意を示す、生徒と1対1の時間を過ごして関係を築く、生徒の感情をコーチする、生徒と個人的に親しくなる、教師と生徒の関係の内部表現を見直すなどの積極的な直接的実践を行ったときである。要するに、教師は教室で仲間関係を改善しようと直接的に試みるだけでなく、生徒との日常的な交流や関係を通じて仲間関係に影響を与えることができ、また将来的にも影響を与えることになるのです。」

とまとめています。どんな方法が生徒との関係構築に効果的か、すでに研究されているんですね。

さらに、

「教員がある生徒の問題行動を、たくさんの生徒に注目させてしまうと、その生徒の良好な社会的な関係を壊す可能性がある。だから、賢く見えざる手を使うと、生徒をサポートできる。」

とも述べています。

教育者は生徒に伝えていることを自身が常に体現しなければならないと思っています。

生徒に教えを説いているとき、一番説いているのは自分かもしれません。生徒も聞いてますが、話している自分自身が一番聞いているのだと思います。生徒への教えでもあり、何より自分への戒めであるのだと感じています。

①怒り方

基本的に怒ることはしたくない。

僕が、一番納得できないことは、「叱る」という行為を教師の技量のように扱っていることです。

「叱る」ことはいいこと。

「叱る」ことは、指導の一貫である。

と安易に考えてはいけないと、僕は思います。だって、「叱る」必要性がなく1年間を終えられたら、その方が素晴らしいですよね。だから、「叱る」場面を作り出してしまった自分の指導力を改善していくことが、教師力を上げることだと思うのです。

A F T E R

親:Aちゃんも、Bちゃんも、座って。【①待ちの見極め】【②きょうだいまとめて】

今日は片づけをするって言っていたけど、進み具合はどうかな。

子:(すっかり忘れてた!)ええっと、まだあんまり進んでないかな……。

親:2人なら分かると思うんだけど、せっかく決めたことなのに、あまりできていないのは残念だな。

自分たちでは、どう思う?【③厳しさの度合いの見極め】

子:……ダメだと思う……。

親:ゲームしたい気持ちは分かる。

でも、せっかくの自分たちの部屋を、汚いままにしておくのはよくな

いね。勉強するにしても、本を読むにしても、汚い部屋では集中できないも

のなんだよ。

片づけ、どうする?

子:今からやる。

親:そうか。よし、じゃあ、がんばってみようか。

②叱る

子:……。〔黙って立ち上がる〕

親:ちょっと待ちなさい。もう一度、座りなさい。

ご飯というのは、いろいろな人が準備してできているんだよ。「ごちそ

うさま」という言葉は、そうやって大変な思いをして食事を準備して

くれた人に対して感謝の気持ちを伝える言葉だよ。【叱り言葉】

子:(……そうだったのか……)

親:だから、食べ終わった後は、きちんとごちそうさまを言おうね。

子:……ごちそうさま……。

②褒め方

①線でほめる

子どもの心に響くのは、点ではなく線でほめられたときです。「縄跳びができるようになってすごいね」は今の時点、つまり点のほめ方。「1週間前は『できないからもうしたくない』って言ってたのに、20回も跳べるようになってすごいね。たくさん練習したんだね」は線を意識したほめ方です。

後者のようなほめられ方をすると、「お母さん、そんなところまで見てくれていたんだ」と親が自分のことをずっと見てくれているという愛情を感じることができます。また「たしかに、1週間前の自分はできなかったのに、できるようになったんだ」と自分の成長や努力を自覚する機会となります。

子どもの時間軸を意識して、少し前と比べたときの差を具体的にほめてあげましょう。

そのときに、「ダメと言われずに伸び伸び育ってきた子の方が、自主性に強くなっていくよね」という話になりました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

「出来ていない子を注意するよりも、出来ている子を大げさに褒めてあげた方がいい。そうすると周りも背筋が伸びて、全体が引き上げられるから。そして褒められた子も嬉しいわけだし、どんどん良い循環になるよ。」

A F T E R

子:ただいま。お母さん、ねえ聞いて。今日、なわとびが15

回も跳べたんだよ。

親:ええっ、すごいねえ。じゃあ、さっそく今から見せてもらおうかな。

子:うん! いいよ!

〔実際にやっているのを見せてもらう〕

親:本当にできてる!【①すぐにほめる】

よく練習をがんばったね!【②たくさんほめる】

すごいよ。(頭をなでながら)【③身体接触】

子:うん!(うれしいな! またがんばろう!)

AFTER

〔靴を揃えることができたときに〕

親:わっ、今日はきちんと靴を揃えることができたね!

さすが!【強化】

子:うん。(ほめられた。うれしいな)

親:こうしていると、次に履くときにラクだよね。見た目もきれいで気持

ちがいいよ。【強化】

子:うん!(今度からも揃えてみよう!)

「すべての言葉かけは、最終的にほめ言葉につながるものである」

・【叱り言葉からのほめ言葉】「そういうことをしたらダメだよ!」→「きちんとできたね!」

・【問いかけ言葉からのほめ言葉】「どうすればいいと思う?」→「考えた通りにできたね!」

・【はげまし言葉からのほめ言葉】「一緒にやってみようよ」→「できたね! さすが!」

・【挑発言葉からのほめ言葉】「まだ、できないと思うけどなあ〜」→「ええっ!? できたの! すごい!」

①ほめる

子:……ごちそうさま……。

親:おっ!

きちんと、ごちそうさまが言えているね。いいね!【ほめ言葉】

子:うん。

(ほめてもらえた! また言うようにしよう)

③問いかける

親から問いかけられることで、子どもは答えます。答えを探すことによって、子どもは自分が何を考えているのか、何を求めているのか、何をしたいと思っているのかを明らかにしていきます。

答えは、子どもの中にあるのです。

それを見つける手伝いをするのが、「問いかけ言葉」であるといえるでしょう。

問いかけ言葉を伝えると、答えが出るまでに時間がかかるものですから、じれったく感じられるときがあるかもしれません。しかし、問いかけることにより、子どもは自ら考え、学び取り、行動を自己決定していくことができるようになります。

③問いかける

子:……。〔黙って立ち上がる〕

親:ちょっと待った。席に戻って。

何か忘れているように思うんだけど、分かるかな?【問いかけ言葉】

子:……ごちそうさま?

親:そう。食べた後は、きちんと言おう。マナーだからね。

子:ごちそうさま。

④励ます

④はげます

子:……。〔黙って立ち上がる〕

親:ごちそうさまは、きちんと言えたかな?

その気持ちは分かる。わざわざ声に出すのは、ちょっと恥ずかしいも

んね。お母さんも、子どもの頃よく怒られていたものよ。

子:へえ……。

親:でもね、おばあちゃんが、とっても厳しい人でね。

いただきますとかごちそうさまを言わないと怒られたんだよ。

それで、言うようにしたら、習慣になった。

ごちそうさまを言うことで、食べ物とか、食べ物を集めるために用意

してくれた人に感謝できるようになったんだよ。【はげまし言葉】

ごちそうさまとか、あいさつは、なんだかちょっと気恥ずかしい。

でも、とても大事なことなんだよ。今度からは、きちんと言おうね。

子:うん。ごちそうさま。

⑤挑発する

⑤挑発する

子:……。〔黙って立ち上がる〕

親:あれ? よーく考えてね。

何か、忘れているような気がするけどなあ〜?【挑発言葉】

子:えーと……。あっ! ごちそうさまでした!

親:おっ! よく思い出したね。

⑥ストローク

人と人との関わりのことを、アメリカの精神分析医エリック・バーンによって提唱された心理学理論である交流分析では「ストローク」と呼びます。

ストロークというのは、もともと「なぞる」とか「さする」という身体的な接触を意味する言葉です。人の発達に伴って生じる「存在の認知を示す行動」をストロークといいます。

体が成長するうえでタンパク質やビタミンなどが必要であるように、心にも栄養が必要です。

心の栄養、それがストロークなのです。

ストロークには、様々なものがあります。

◎親が子どもに「おはよう」と言う。

◎泣いている子どもに「大丈夫だよ」と言葉をかける。

◎ギュッと抱きしめてあげる。

◎試験でうまく成果を出せなかった子どもに、「次はうまくいくよ」と声をかけて、肩をポンと叩たたく。

これらは、すべてストロークです。

子どもたちが健全に成長するために、言葉かけは欠かせないものだといえます。子どもに教育をするにあたっては、多くの言葉をかけられるようになりましょう。愛情のこもった言葉かけがストロークとなり、子どもの心を健全に育てていくのです。

娘:(いつも注意されてしまう部屋の片づけを、今日は自分からやってみよう。よーし、できた)

母:わっ、お片づけ、今日はできたのね!【ストローク】

娘:えへへ……。

母:部屋がきれいになって、お母さんもうれしいよ。ありがとう。【ストロ

ーク】

娘:うん!(お母さんに感謝された! これからも、片づけをやってみようかな!)

BEFORE

娘:見て見て! この間の算数のテスト、100点だったよ!

父:さすが! ○○ちゃんは、頭がいいなあ。デキがいいんだな!

娘:うん。

〔次のテストで60点をとった〕

娘:ああ、60点だった……。

(もしかすると私は、頭のデキがよくないんじゃないかな……)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

A F T E R

娘:見て見て! この間の算数のテスト、100点だったよ!

父:さすが! ○○ちゃんは、テストに向けて、がんばっていたもんね。日頃の努力の成果が出たね。【努力への結びつけ】

娘:うん!

〔次のテストで60点をとった〕

娘:60点か。きっと努力が足りなかったんだな。もう1回、きちんと復習

しよう!

⑦共感

あんなに集中していたのに、なんですぐに辞めちゃったのだろう。振り返れば、様々な遊びのシーンであまり集中力がないように感じる長男。もしかしたらその原因は私かもしれない。おそらく私の共感が足らなかったのだと思った。

それは過去の自分に遡る。未就学児だった私は、おもしろそうと思ったものや興味を抱いたものをすべて忙しい親に見せていた。しかし、親は『ふ~ん』とそっけない返答。幼き自分には、すべての判断基準が親だったので、『なんだ、私はおもしろいと思ったけど、そうじゃないのだ。じゃあやらなくていいか』そう思い、やらなくなった。小さい頃から自己肯定感が低かった私は、どんな反応が返ってこようとも続けられるほど自分の選択に自信がもてなかったのだ。そんなことを何度か繰り返した結果、興味が薄く、何かを選択することに臆病になったように思う。

現在、新製品開発を仕事としている私。そこで『共感が重要なんです!』と声を大にして社長に訴えかけている。子育ても一緒なのかもしれない。子どもが興味を持っている内容に対し『おもしろいね』『これに興味を持ったんだね』等、子どもが感じている気持ちを共有すること、それが自信や自己肯定感に繋がり、ちょっと好きかもしれないという感情が、好き!に進化していくのかもしれない。今日の私は、共感できていただろうか。昔の私の親のように、そっけない返事をしていないだろうか。

なかなか勉強にとりかからない子どもに対する言葉かけ

勉強せずに「ゲームやっていい?」という子どもに対する言葉かけ

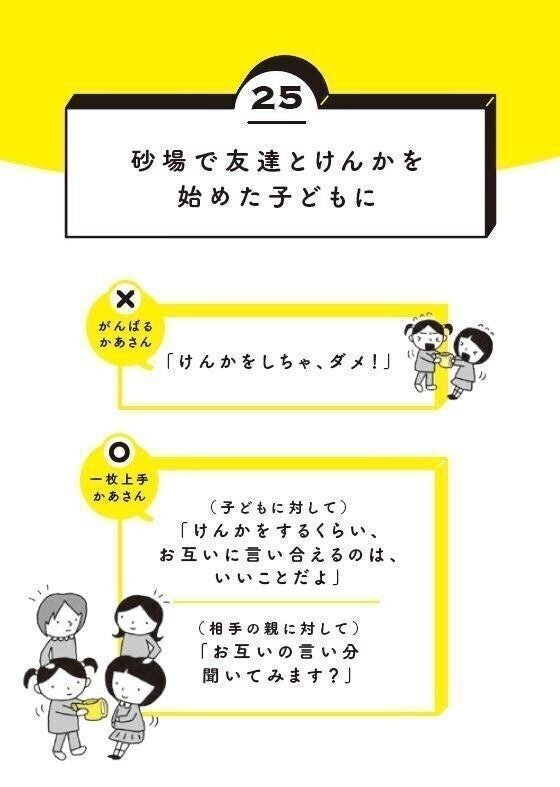

友達とけんかを始めたわが子に

小学校3 年生頃になってくると、けんかの内容も複雑になり、関わる人数も多くなっていきます。複数で起こったけんかの場合は、「問題解決ABC」という方法が有効です。

「A(Ask)」⇒「何が最初の問題だった?」と尋ねる「B(Brainstoming)」⇒「けんかの解決策をみんなで、いろいろ考えよう」と投げかける「C(Choose)」⇒「どれがベストの解決策だと思う?」と選択させる

この3 点だけ誘導していけば、あとは子どもたちがいろいろ意見を出し合い、解決していくでしょう。大人はただその様子を見守っていればよいだけです。

砂場で友達とけんかを始めた子どもに

お菓子買ってとねだる子どもに

【NGな会話例】

子「お菓子買って!」

親「ウチにはお金がないから買えないよ」←×

では、ナイスな回答はなんでしょうか?

(あくまでもこれは一例ですが)

ナイス回答は

「1 週間がまんできたら、

日曜日にまとめてお小遣いをあげよう」

子どもにがまんすることを教えたいならば、方法はいくつかあります。

幼児期は、スーパーに行く前に「今日は何を買うか、決めてからお店に行こう!」とか、「お菓子は1 つだけね」など約束事を具体的に決めておくとよいと思います。そして、約束を守ってがまんできたときには「すごいね、えらいね」とほめること。すると、成功体験を積み重ねながら、がまんすることを少しずつ学んでいけます。

「ダメ」と言われることを何度もくり返す子に

あとは、化粧をしてくる女の子。何回も注意しても辞めなかった子がいました。両親もどこかおかしかったんですが。。。

大半の先生は、「化粧は必要ありません」「学校生活にいりません」「勉強する場所です」これらを常套句にして注意をします。しかし、この子の気持ちに寄り添えていません。だから辞めないんです。

この子は「化粧をした少し大人びた自分に触れてほしい」んです。

それが認められればピタっやめるんですよ。承認欲が欲しいだけなんです。

めちゃくちゃ失礼ですが、中学生の化粧は「憧れ」と「周りの女の子が化粧をしなくてもかわいい子が多いから、そのコンプレックスの裏返しで化粧をする」ものだと考えています。

だから、あえてこうやって注意しました。

「その化粧、彼氏の前だけでいいよ。」

「おしゃれは彼氏の前だけでいいよ。」

「先生に怒られるより、化粧したのを彼氏に褒められた方が嬉しくない?」

「ここ、東京ガールズコレクションの会場じゃないから。仮にここが会場だったらあなた優勝だよ」

「化粧の勉強は学校で教えてないんだよなぁ」

「今日の給食ラーメンだよ。化粧崩れちゃうよ。あーあ」

みたいな「少し茶化したイジリ」を入れて注意したことがあります。

でも、最終的には「次化粧したら保護者連絡ね。」と厳しく諭します。

お手伝いをがんばってくれたわが子に

子どもに手伝いを促したい時

そんなとき、ムカッとしてついつい言いたくなります。

「遊んでるくらいなら、お手伝いして!」

さて、こんな言い方をして、子どもは「はーい」と素直に従ってくれるでしょうか。答えは「NO」です。

そんなとき、こんな「言い方」を試してみてください。

「お母さん(お父さん)、洗い物してて忙しいんだー。ゴミ捨てか、テーブル拭き、どちらかしてくれたら、助かるな!」

すると、どうでしょう。

選択肢を与えられた子どもは、自発的に「じゃあ、ゴミ捨てする!」と手伝ってくれるはずです。

ここには「自己決定感」という発達心理学の重要キーワードが潜んでいます。人のやる気は「自己決定感」から生まれます。自己決定感とは「自分で決めたことはやる」という感情のことです。

家族愛と自己愛を思い出させるために

そして、この少年院での教育方法に胸を打たれて行く。この教育方針には私も胸が熱くなった。

それは家族愛、そして自己愛を思い出させるということ。

子供たちは怒られ慣れていることで、どんなにその子のことを咎めたり、叱ったりしても耳を貸してくれない。

しかし、職員が「わざと」親御さんのことを貶す。すると子供たちは憤慨するんだそうだ。私はこれに驚いた。

親のこととか知ったこっちゃねえ

というような不良少年のドラマを見るからだ。しかし、子供たちは

お前らに親を悪くし割れる筋合いはねえ

と親のことを守ろうとするそうだ。そういった態度が見られたところで、

つまりお前は親御さんを愛しているんだ

ということを子供たちに理解させる。

そしてそこから自分のことも愛せるように諭して行くのだそうだ。

子どもが汚い言葉を使う時

子どもたちはなぜ汚い言葉を好む傾向にあるのでしょうか。

それは目立つからです。

例えば、突然「うんち」って大きな声で言ってみたとします。

すると、「何言ってんの!やめなさい!!」と大人は言いますよね。

これが子どもは嬉しいんです。

実は、なかなか大人に相手をしてもらえない子にとって、無視されることは叱られることも辛いことなのです。

つまり、「呼んでも無視されるくらいなら叱られている方がいいや」と考えるんですね。

本当に不思議なものですが、人間は対人関係の中で自分という人格を作っていることがよく分かりますね。

だから、目立ちたいという目的で出てくる汚い言葉には反応しないことが一番です。

そうすれば汚い言葉を使う意味がなくなりますから。

しかし、大人が反応しなくても「うんちうんち」言う場合があります。

それは兄弟や友達が笑ってくれる時です。

これはどうしようもないですね。

とにかく、大人がそういった言葉に反応しなければ、周りに兄弟や友達のいない大人だけの場所では汚い言葉を言わなくなりますよ。

だから、汚い言葉に反応しない・注意しないことが、汚い言葉を使わせないようにする上でまず必要な関わりなのです。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

第2に必要な関わりとして、子どもには正しい言葉で常に話しかける必要があります。

それはなぜでしょうか。

汚い言葉を覚えさせないため?

いえ、違います。

汚い言葉なんて外でいくらでも覚えてきますからね。

では、何のためでしょうか。

それは正しい言葉を知るためです。

私たちはあまり意識していませんが、言葉って表現方法の1つにすぎないんです。

さらに、「言葉で伝える」という表現方法の中にも、色々な表現方法がありますよね。

「うるさいよ」

「黙れ」

「少し静かにしてもらえますか?」

これらは表現方法が違うだけで、全て同じ目的の言葉ですね。

でもこれらは綺麗な言い方だけを覚えたら良いわけでは無いんです。

なるべくいろんな言い方をしておいた方が良い。

将来その子が大きくなって大人になって、社会で適切な言葉遣いをしなくてはならない状況になった時、正しい言葉を知っていればその子は困りません。

だって、社会の中で「適切な言葉を使う必要がある」と感じたなら、自分の親と同じ通りに話したら良いだけなんですから。

ビジネス用語みたいなものは必要に応じて自分で勉強するとしても、基本がある程度分かっていたら言葉遣いを間違えて大きなミスをすることはなかなか無いでしょう。

でも、学生の間はふざけた言葉を使うことも少なくないと思います。

それはきっと「あなたと私は仲良しですよ」という意味を込めて「うるせーよ」とか言ってみているだけでしょうから。

人間は相手によって言葉を選ぶんです。

だから選択肢は多い方が良い。

でも、綺麗な言葉で話しかけてくれる人って、今日ではほとんどいない貴重な存在なんです。

だから、小さな頃から正しい言葉で話してあげることで、私たち親がその子の言葉の引き出しに「社会人用」の引き出しを作ってあげたらいいだけなんです。

あとは子どもが勝手に「友達用」とか「大人と話す用」とか「大嫌いなアイツ用」の言葉の引き出しを作るわけですから、そこにポンと「社会人用」を放り込んでおけばそれで良いでしょう。

片付けして欲しい時

『片付けないとおもちゃ捨てるよ』ってつい言っちゃったとしたら、

「おっと、しまった」と自分で気づいたら、まず深呼吸して冷静になりましょう。

「おもちゃがかわいそうだからお母さんほんとは捨てたくないんだ。

だけどこんなふうに散らかってたらお母さん踏んづけちゃって足が痛いから、

使ってないおもちゃは片付けてくれると嬉しいんだ。

どれだったら片付けていい?一緒にやってくれる?」

といった感じで、なぜ片付けてほしいのかを説明し、

一緒にやってくれないかとお願いしてみるといいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?