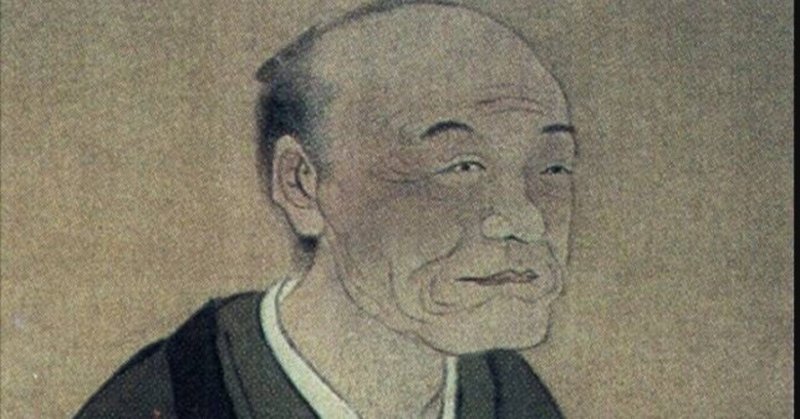

三浦梅園と二人の青年

こんにちは、ぱんだごろごろです。

「達亭記」と「益亭記」

皆様、三浦梅園生誕300年の年は、まだ終わっていませんよ~。

大分市の先哲史料館で撮影してきた資料を解読するためにも、まずは基礎知識を身に付けようと、アマゾンに頼んでおいた、『古文書を読むためのくずし字200選』が、先日届きました。

仕事が終わって家に辿り着き、庭先にある郵便受けを開けて、手を突っ込むと、何やらガサガサしたものに手が触れます。

あ、そうか、置き配じゃなくて、郵便受けに入る大きさだったんだと思い、引っ張り出そうとすると、なぜか中で引っ掛かかっている気配。

覗いてみると、二冊分の封筒が入っていたのでした。

一つはアマゾンからのくずし字の本。

もう一冊は、大分県杵築市出身の外科医、S氏から送られて来たものでした。

S氏からは、『10年前に母が自費出版した本を送ります』というメールをもらっていました。

ご母堂が出版された本とは、友人から渡された古文書を、高齢にもかかわらず熱心に読み解いたもの、とのこと。

くずし字を読むための本と、読み解いた成果をまとめた本とが同時に届くなんて。

まるで、母に負けないよう、あなたもしっかり勉強しなさい、と言われているようで、気合いが入りました。

それに、本をもらうのは、何より嬉しいものですよね。

本を取り出して見ると、それは、江戸時代中期の杵築藩の豪商、荒巻景徳こと荒巻蘭里の遺句集、『雪の味』を現代語に訳したものでした。

『あれっ』と思いました。

荒巻蘭里って、荒巻雅陳のお父さんだったよね?

「蓬戸亭蘭里遺草発句」

蓬戸亭・・・蘭里の別号。屋敷の名でもある。

とあります。

お父さんの屋敷の名は「蓬戸亭」。

息子の屋敷の名は「益亭」。

息子である雅陳の屋敷に、「益亭」と名付けたのは、誰あろう三浦梅園です。

それは、1786年、天明6年のこと。

この年、楠屋為右衛門こと荒巻雅陳は、19歳の青年でした。

そして、同じ天明6年の夏。

杵築藩の藩医、佐野家の新築なった邸宅に名前を付けて欲しいと、佐野玄遷が、梅園に頼みに来ます。

佐野玄遷は屋敷の主、佐野尚貞の次男で、三浦梅園の門人、言わば愛弟子でした。

彼は荒巻雅陳より10歳年長の29歳。

奇しくも同じ年に、豪商と藩医という、いずれも杵築藩の有力者である両者が、豪邸を建て、大学者である三浦梅園に、屋敷の名を付けて欲しいと頼みに来たのでした。

この、同じ年(天明6年)というところに、ロマンを感じてしまうのですよね。

荒巻雅陳は、19歳の若さで、すでに当主(父が亡くなった11歳の時から、家督を継いでいたのです)、

佐野玄遷は、29歳で次男、家を建てたのはお父さんだという違いはあります。

しかし、梅園先生から見れば、一人は自分が長生きの手引き書まで書いてあげた相手、

もう一人は学問に目覚ましい成長振りを見せている、将来頼もしい愛弟子、

いずれも好ましい青年たちではありませんか。

この二人について、詳しく調べて、何か書けないだろうか。

私は考えました。

タイトルは、

『三浦梅園が愛した青年たち』

・・・。

あれ・・・。

何か違う。

これじゃ、まるでBLだわ。

梅園先生には、妻も子もいるのよ。

いや、もちろん、この二人を先生は愛していただろうけれど。

何か別の言い方を探さないと、誤解を招いてしまう。

『梅園先生から将来を嘱望された二人の青年』

ちょっと長いかしら。

『二つの撰文と邸宅の謎』

別に謎はないけれど、こうするとミステリーっぽくなるわね。

見取り図が残っていればいいのに。

『「達亭」と「益亭」〜佐野玄遷と荒巻雅陳』

何だかそのままねぇ。

ま、いいか。

先ずは資料を集めるのが先よね。

タイトルは後で考えることにして、本を読み始めるぱんだでした。

今週のトロフィーとお祝いボード

今週は、トロフィーとお祝いボードを一つずつ頂きました。

以下はその画像と対象になった記事です。

スキを付けてくださった皆様、どうもありがとうございました。

今日も最後まで読んで下さって、ありがとうございました。

サポート頂ければ光栄です!記事を充実させるための活動費, 書籍代や取材のための交通費として使いたいと思います。