2023年映画TOP10

■はじめに

2023年に鑑賞した映画の個人的なメモです。

2014年は35本を観賞。2015年は41本を観賞。2016年は62本を観賞。

2017年は82本を鑑賞。2018年は61本を鑑賞。2019年は74本を鑑賞。

2020年は63本を鑑賞。2021年は90本を鑑賞。2022年は80本を鑑賞。

2023年は120本を鑑賞。

※全て劇場で観た映画です。家で観た映画はカウントしてません。

2023年は、過去最多の本数になってしまった。

QRコードでの入場する劇場も増えてきた。

映画の半券を数えるという従来でのカウントに仕方ができなくなってきているため、若干、集計誤りもあるかもしれない。

いずれにせよ、こんなに映画を観ているとは思わなかった。

理由としては、仕事上、残業時間の制限ができて定時退社する日が増えた。

それに伴い、せっかく映画館に行くなら2本連続で観るか、みたいな感覚になっていた、と思う。

加えて、観たい映画や期待度高い映画も多かったという印象もある。

感想というか自分の中であらすじを整理しながら、あのシーンが印象的だった、みたいな脳内整理をしていく。

そのためネタバレありきの感想メモになることをご了承頂きたい。

■2023年映画TOP10一覧

①テノール! 人生はハーモニー

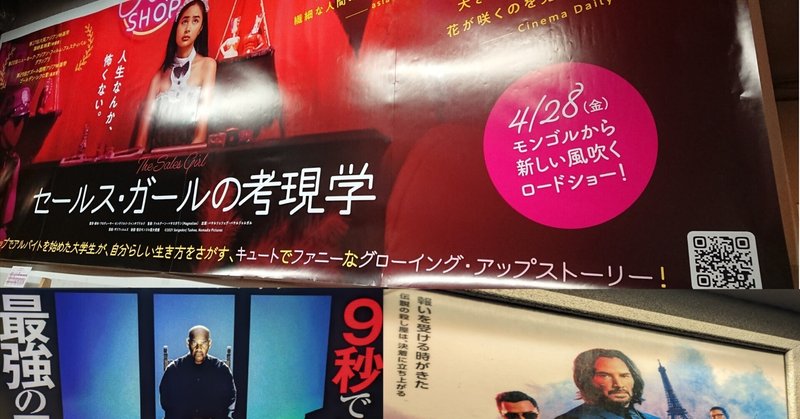

②セールス・ガールの考現学

③イニシェリン島の精霊

④エンパイア・オブ・ライト

⑤イコライザー THE FINAL

⑥グランツーリスモ

⑦ジョン・ウィック:コンセクエンス

⑧午前4時にパリの夜は明ける

⑨TAR/ター

⑩燃えあがる女性記者たち

①テノール! 人生はハーモニー

フランスの格差社会を描きながらも音楽で人生が変わっていくヒューマンドラマ。

美声を持つラッパーと一流のオペラ教師が出会う境遇の違い、そしてラッパーがオペラを習う過程での社会的な格差の描き方が丁寧。

今のフランスで抱える社会問題と「開かれた音楽」「誰でも学ぶ機会が与えられるべき」といったテーマ性が抜群に良かった。。

ラップ好きの青年アントワーヌ/MB14の境遇。

・兄は違法な賭試合をして整形を立てているボクサー

・兄は地元の名士であり、弟の大学の学費を稼いでいる

・弟のアントワーヌは大学で経済を学ぶ行く傍ら、寿司屋の配達のアルバイトをしつつ、夜は地元のバーでフリースタイルラップバトルをする

・大学で経済を学んでいるのは兄が会計士にさせたいため

・住んでいる地区はパリから離れたパリ北東部郊外の街・ボンディ

・ボンディは団地が多く、低所得者層や移民が住んでいる

・特に、アフリカ移民やサハラ以南のアフリカ移民が多い、とのこと

いわゆる地元の不良グループに属して、夜な夜なフリーラップの腕を独学で磨いている青年という立ち位置。

低所得者層であり、地元との人間関係に閉じているような生活をしている青年である。

その青年がピザの配達のために訪れた「オペラ座ガルニエ宮」で、オペラ教師のマリー/ミシェル・ラロックに出会う。

オペラの授業中に、オペラの真似事をしたアントワーヌにその才能を感じ取ったマリーは、自身のオペラクラスにアントワーヌを誘うのである。

もちろん、オペラを習っている他の生徒とは社会的格差がある。

そのような境遇と地元の仲間達に隠れてオペラを習っていることとの境遇の狭間で、アントワーヌの姿を丁寧に描いていく。

一流のオペラ教師マリーにオペラを習っている生徒たちは勿論、高所得者層たちである。

アントワーヌがオペラクラスで出会って急激に仲良くなった女性/ジョセフィーヌの家には小さなオペラハウスがある。そこで二人はオペラを発表することになるが、ある種、富豪たちの集いとなっているその場所にはアントワーヌは不釣り合いである。

パリの裕福層とパリ郊外の低所得者層の境遇をまざまざと見せつけられるシーンも容赦なく描いていく。

そうした中でも、マリーはアントワーヌに熱心にオペラを教えていく。

「開かれた音楽」「誰でも学ぶ機会が与えられるべき」というテーマをマリーが背負っている、とも言える。

地元、大学、アルバイト、ラップなど様々な葛藤の中、アントワーヌはオペラを続ける決断をしていく姿はとても勇気のある行動であることを映画内で映していく。

そしてこの物語に最大の彩りを与えいてるのが、「オペラ座ガルニエ宮」を映画撮影のロケーションにしたことである。

このガルニエ宮の内装が兎に角、画面映えして、素晴らしい映像美がある。

監督はコロナ禍という事情もあり、なんとか撮影の許可をもらい、映画の撮影に臨んだ、とのこと。

360度、どこの角度から撮影しても豪華絢爛の内装はまさに、アントワーヌと貴族社会/裕福層の融和を表現しているようだった。由緒正しいオペラ座での映画撮影を許可したのも「開かれた音楽」である。

また、このオペラ座は「オペラ座の怪人」の着想を得た劇場でもあるし、オペラ座の前はルイ14世が設立した王立舞踊アカデミーである。

この映画冒頭、アントワーヌが寿司を届ける際に、このオペラ座の門を無理やり飛び越えるシーンがある。パンフレットによれば、その門は当時ルイ14世などのフランス国王専用出口である、とのこと。

つまり、今は閉ざされて使われなくなった国王専用の出口であったところをラップ好きな青年が寿司の出前を届けるために通る、という意味合いも込められていた。これもまさに「開かれた音楽」「誰でも学ぶ機会が与えられるべき」というテーマ性を加味したシーンである。

劇中で歌唱される各オペラ曲の数々も物語に深くリンクしている。

・《蝶々夫人》~ある晴れた日に/プッチーニ

・《リゴレット》女心の歌/ヴェルディ

・《椿姫》乾杯の歌/ヴェルディ

・《トゥーランドット》誰も寝てはならぬ/プッチーニ

こうした細かな演出が細密に積み上げられて本作は作られている。

アントワーヌとマリーは決して恋愛関係にはならず、生徒と教師、そして「開かれた音楽」を歴史的に繋いでいくという関係性で描いている点も個人的には美しいと感じた。

低所得者層の地元の友人が新しいことに挑戦することを応援したり、富裕層側が歴史と伝統にこだわらずで、"開かれた学問”を実践するべきことは人生を変えるパワーになる。

このような大切さを改めて、現在に伝える作品であったように感じられた。

②セールス・ガールの考現学

モンゴルの社会問題を背景にした、少女の自立を描く物語。

そして、本作は社会主義時代のソ連の亡霊的な傑物の女性と民主主義時代を未来に生きる少女とのシスターフッドの物語でもある。

私はモンゴル映画を初めて観たことになる。

ソ連とモンゴルの関係性や現在のモンゴルの社会問題についてはまるで知識がなかった。

だが、この映画を観て、パンフレットの解説を読んだら、これほど今のモンゴルを表現しつつ、

映像的な快楽を盛り込んでいる作品はそう滅多に観られないだろう、と感じた。

公式サイトのあらすじは以下である。

原子力工学を学ぶ大学生のサロールは、怪我をしたクラスメイトから、彼女が働けない間の代理としてアダルトグッズ・ショップのアルバイトの話を持ち掛けられる。とくべつ仲の良い友だちではなかったが、高給なうえに簡単な仕事だと説かれ、一ヶ月だけ働くことに。

そこは、大人のオモチャが所狭しと並ぶ、街角のビルの半地下にある怪しげなショップ。友達へのプレゼントにとグッズを吟味する女性や、友人同士で訪れる客、人目を気にしながら一人で来店する客もいれば、グッズのデリバリーを頼むお客も少なくない。

ショップのオーナーはカティアという、高級フラットに独りで暮らす謎多き女性。彼女のもとに、一日の終わりに売上金を届けに通ううち、二人の間に不思議な友情が芽生えていく。カティアはどうやら昔はバレリーナとして有名だったらしく、人生の苦難や試練を数多く乗り越えてきたようで、サロールを色々な所へ連れ出していく。

ショップのお客やカティアと交流する中で、しだいに自分らしく生きていく道を考えるようになるサロールだが、あるお客とのトラブルでカティアに不信感を抱き…。

大学生のサロール/バヤルツェツェグ・バヤルジャルガルが、現在と未来に生きる今のモンゴルの苦労と葛藤を背負っている。ショップオーナーのカティア/エンフトール・オィドブジャムツが、ソ連時代の栄華の延長線上で現在に生きている過去の亡霊的な価値観で生きている。

こうした二人の価値観の違いが、まさにソ連時代とモンゴル時代の違いであることが示唆されていく。

基本的にはこの二人の関係性を描きながら、未来に向かって生きようとするサロールが「自分らしい生き方」に悩み、決断する過程が示される。

モンゴルの現状とは?

・急激な現代化に伴い、遊牧民が都市化型の生活に切り替わっていく

・若者の自殺者の増加が社会問題になっている

・モンゴルには地下資源が豊富であり、原子力工学を学ぶ気運が高まっている

・社会主義の崩壊によって失業したロシア語教師

・アダルトグッズショップはまだまだ閉鎖的な空間

中井久夫著「分裂病と人類」を読んだ後だと、遊牧民が都市型の生活に切り替わった際、分裂症(統合失調症)に発症しやすくなり、その結果として、統合失調症にかかりやすい若者が自殺していく、というのは想像できる。

社会主義、遊牧民という暮らしから社会主義の崩壊によって変わっていく際に様々な軋轢が生まれてきた。それらがダイレクトにサロールとカティアのキャラクターで描かれていくため、モンゴル文化の入門編としては大変、丁寧な映画であると言えるだろう。

だが、そんな混沌としているモンゴルで、自分らしい生き方に悩み、苦しんでいるサロールの姿は、まさに世界中に数多いる等身大の若者の一人でもある。大学の勉強に悩み、若者たちの自殺に悩み、両親との生活に悩み、恋に悩み。そんな中で音楽とバイト先の関係性で新しい価値観に触れることになる。そうしたありきたりな脚本でありつつ、バイト先がアダルトグッズショップであったり、バイト先のオーナーがソ連時代の色が濃く残っていたり。そうした要素で大変、刺激的な画に仕上がっているのがこの映画の美徳でもある。映画の中でソ連的な描写には異様な緊張感が生まれるし、そこにおっかなびっくりと触れていくサロールの視線と視聴者の視線は奇妙に混じり合っていくのである。

この映画の中で都度都度挿入される音楽演奏シーンにも注目したい。

サロールが社会との距離を離すためにヘッドホンで音楽を聞くシーンが、そのまま音楽のMV的な映像に繋がっていくのは、最初観たときは驚いた。だが、こういう手法は今の日本映画では観られないパターンのため、逆に新鮮さを感じた。

そのMV的な音楽を担当するのは、、モンゴルの人気シンガーソングライター“Magnolian(マグノリアン)”というのが映画を観た後でわかった。ちなみに「Magnolian」はSpotifyでは人気ロックバンド「The HU」に次いで2番目に再生数が多いモンゴル人アーティストらしい。

そうした人気アーティストを採用する映画からは、きっと現代からさらに未来に進もうとしているモンゴルを感じることもできるのだろう。

加えて印象的なシーンは、サロールとカティアの中が急接近するシーン。

広いモンゴルの草原(誰もが想像するモンゴルの原風景)の中で「おっぱいをかいた?」といった質問をしながら、最終的にはお互いで、きのこを投げ合う。こういう牧歌的なシーンもあるのも、今のモンゴルを表現しているとも感じられた。

③イニシェリン島の精霊

争いは突然に始まり、その後修復不可能になる。

全てのシーンに何かしら別の意味があるように映るため、非常に難解な映画ではある。

公式サイトのあらすじは以下である。

すべてがうまく行っていた、昨日までは。本土が内戦に揺れる1923年、アイルランドの孤島、イニシェリン島。全員が顔見知りのこの小さい島で、気のいい男パードリックは長年友情を育んできた友人コルムに突然の絶縁を告げられる。急な出来事に動揺を隠せないパードリックだったが、理由はわからない。妹シボーンや風変わりな隣人ドミニクの力も借りて事態を好転させようとするが、コルムから「これ以上自分に関わると自分の指を切り落とす」と恐ろしい宣言をされる。穏やかなこの島に、死を知らせると言い伝えられる“精霊”が降り立つ。その先には誰もが想像しえなかった衝撃的な結末が待っていた…。

今まで仲がよく、一緒にお酒を毎日飲んでいたような男二人が、突然、理由もなく喧嘩状態になる。単にそれだけの映画ではある。本当にその様子を画面に映しているだけなのだが、そこには様々な文脈が包含されている。映像表現に意味をもたせる工夫が非常に映画的であること、その美しさに惹かれるものがあった。

ストーリーの背景に本土での内戦。つまり、イギリス国内でのアイルランド内戦である。

映画内では戦争の影響が微かに映し出される。

イニシェリン島と離れた本土からきこえる砲撃の音が特に印象的だった。

つまり、二人の男の喧嘩は”戦争”の暗喩であることが伝わってくる。

そうすると本作が、争い=戦争は突然に始まり、その後修復不可能になる=現在の北アイルランド問題に接続する、ということを暗喩していることがなんとなく伝わってくるのである。

気のいい男のパードリックは突然の戦争に困惑するが、いつもの日常を維持しようとする。

だが、友人のコルムは自身の指を切り落とすという脅し&実践をしてまで、パードリックとの関係を拒絶する。

コルムはバイオリン奏者であるため、指を切り落とすというのはもうこれまでの生活は送れないことと同義である。戦争状態になる=趣味を捨てる=指を切り落とす、というのがシームレスに繋がるようにも思える。

異常行動が映画内の緊張感を増幅させ、それが戦争状態と近いような緊張感を生じている、とも読み取れそう。いずれにせよ、二人の男たちは互いに引き返せないところまでいき、遂には家を燃やす、というところまでエスカレートしていってしまう。

パードリックの妹はこの戦争状態を避けるように引っ越しをしてしまう。

戦争が発生すると故郷を捨てて逃げるのも一つの選択肢だし、そうした行動を取ることもできる。

だが、ずっとこの故郷で育ってきた二人の男はもうこの戦争が行われている地に留まることしかできない。

”戦争状態”を限りなくミクロな視点で描くために男二人が争っている。

その対比は鮮やかであり、洗練されていると感じる映画ではあった。

④エンパイア・オブ・ライト

イギリスの映画館を舞台とした中年女性と黒人の青年のヒューマンドラマ。公式サイトのあらすじは以下である。

人生を照らす光は、きっとある。英国の静かな海辺の町、マーゲイト。辛い過去を経験し、心に闇を抱えるヒラリーは、地元の映画館、エンパイア劇場で働いている。彼女の前に夢を諦め映画館で働くことを決意した青年スティーヴンが現れ、その出会いに、ヒラリーは生きる希望を見出していく。だが、時代の荒波は二人に想像もつかない試練を与えるのだった―。数々の名作を世に送り出しているサーチライト・ピクチャーズとタッグを組み、名匠サム・メンデス監督の下、オリヴィア・コールマン、コリン・ファース他、豪華キャストが結集。80年代の映画館を舞台に、そこに集う人々の愛と友情、そして絆を描く、珠玉のヒューマン・ドラマ。

本作を読み解くポイントは、1980年代のイギリスはサッチャー政権時代であり、失業率が高いのは移民のせいだ、という国民感情が高まっていたこと。基本的には映画館の中で物語が進行していくのだが、日々のニュースや市民の行動などにこのサッチャー政権のことや移民についての要素がさり気なく映し出される。

そんな社会問題はありつつも、映画館に勤める中年女性のヒラリーは別の問題を抱えていた。

日々、映画館のオーナーから身体的な関係を求められて、雇用主と被雇用者という立場を利用され、その性的虐待を断れないままになっている。しかもヒラリーが抱えている心の闇によって、統合失調症と診断されている。つまり映画館のオーナーは障害を持つ中年女性を雇い、その立場を利用した性的搾取をしているわけである。

個人ではどうしようもできない境遇に立たされていたヒラリーであるが、そこに黒人の青年スティーヴンが現れて、人生が変わっていくことになる。

中年女性と黒人の青年の恋物語に発展していくのだが、二人の関係は周囲にバレ始めていき、その甘い関係は終りを迎えてしまう。それを決定的にしたのが、市民による移民排斥/黒人排斥運動である。スティーヴンは市民の暴動に巻き込まれて大怪我を負うことになる。

一方、ヒラリーも統合失調症が悪化し、精神科での治療を余儀なくされる。

二人の関係性は社会問題やそれぞれの立場によって引き裂かれるが、二人はお互いに自由な人生を歩めた経験により、より心が開放された人生を歩めるようになる。こうした二人の成長が本作では描かれる。

中井久夫著「分裂病と人類」は分裂症(統合失調症)と人類史を解説した名著である。

日本では、統合失調症などにかかると酷い場合は精神病院などに閉じ込めることによる、社会と隔絶させ、その病人がいないかのように扱われる場合が多い。そもそも世界で最も精神病棟が多い国は日本である、という解説もあった。一方、特に米国などででは、市民のコミュニティの中に中統合失調症を含めた精神病の患者を迎い入れ、そこでコミュニティの一員として生活をする、という治療方針を取っている。

ヒラリーもまた統合失調症であるにも、障害者雇用で映画館に雇われており、症状が悪化した後も海辺を散歩するなど市民/コミュニティの中で生活しているというシーンが描かれている。心の開放に必要な環境は、精神病患者を病棟に閉じ込めることではなく、市民のコミュニティの中に置く、というのが大切なのだろう。

そうした背景もまた本作で感じられることができ、個人的には印象に残った映画になった。

⑤イコライザー THE FINAL

凄腕の老兵はどんなところを最期の地とするのか?を描いたシリーズの集大成。

アントワーン・フークア監督×デンゼル・ワシントン主演のイコライザーシリーズの最終章。

「イコライザー」(2014年)「イコライザー2」(2018年)に続く、シリーズ3作品目でもある。

私はアントワーン・フークア監督×デンゼル・ワシントン主演の「トレーニングデイ」でデンゼル・ワシントンが好きになったので、そのままの勢いでイコライザーシリーズのファンになったとも言える。

公式サイトのあらすじは以下である。

元CIAトップエージェントのロバート・マッコールは、昼は紳士的で勤勉な男、夜はイコライザーとしてこれまで数々の悪を抹消してきた。

ある時、訪れたシチリアでの[仕事]で負傷し、肉体的にも精神的にも限界を迎えたマッコールは、アマルフィ海岸沿いの静かな田舎町に辿り着く。身内のように看病し、温かく接してくれる町の人々。長い時間をたった一人、誰にも頼らず生きてきたマッコールにとって、それはまさしく救いだった。マッコールはこの町を安住の地と心に誓い、イコライザーのスイッチともいうべき腕時計を外すことを決意する。

だがこの小さな町にも、魔の手は忍び寄っていた。大切な人々が次々と凄惨な事件に遭うのを見て、マッコールは再び[仕事]を開始する。しかしそれが引き金となり、事態はイタリア全土を巻き込む爆破テロ事件へと拡大してゆく……。

敏腕CIAエージェントによるアクション世直し活劇。

シリーズの続編が作られたら、舞台は世界へと拡大していったいるすのが世の常である。例えば、ジェイソン・ステイサム主演の「メカニック」もキアヌ・リーブス主演「ジョン・ウィック」も。

だが、イコライザーは安住の地をイタリアのシチリア島と定めて、そこを最期の地とする過程を描いていくことに新鮮味を感じた。

「イコライザー2」では大荒れした天候の中で元CIAと戦い合うという激戦を描いた。

だが、FINALでは陽気なシチリア島で陰気な地元のギャングたちとの抗争をしていく。スケール感の違いはありつつも、冷静に一つ一つの[仕事]を堅実にこなしていくロバート・マッコールさんの姿は、最もファンがみたい姿でもある。しかもシチリア島という小さな街に住む人々との交流の中で、都会では味わうことのない人の温かみに触れていくシーンをドラマにしていく。このセンスも抜群。人情味あふれる元CIAのマッコールさんだからこそ成立する脚本である。

で、小さなシチリア島ででかい顔をしている悪党たちが、マッコールさんによって即刻処刑されていくのである。イコライザーの美徳は[仕事]シーンのアクションの早さ。冒頭のアクションでは9秒で全てのかたをつける。その爽快感は本シリーズならでは感がある。

そしてFINALでは[仕事]を仕掛ける早さは格段に上がっている。狭いシチリア島という立地では悪党は目立つし、地元の市民たちを守ると覚悟を決めたマッコールさんはその行動の早さで怒りを表す。

舞台がシチリア島ということもあり、景観的な美しさに加えて、随所に登場するキリスト教会の美観も楽しめるのも本作の美徳である。キリスト教が中心のシチリア島では神は悪党に対して何もしてくれはしない。だが、現実のマッコールさんが悪を処罰してくれる。そのような信仰への皮肉もありつつ、シチリア島という舞台を最大限に活かされていた脚本だったように思える。

現役CIA捜査官とのやりとり、そしてカフェであった店員とのロマンスなどマッコールさんの人間味も随所に感じられる。

まさにシリーズFINALに相応しい、納得の作品であると感じられた。

⑥グランツーリスモ

父との和解、師匠との絆、自己実現のヒューマンドラマ。

公式サイトのあらすじは以下である。

世界的大ヒットのドライビングゲーム「グランツーリスモ」のプレイに夢中なヤン。父親からは「レーサーにでもなるつもりか、現実を見ろ」とあきれられる日々。そんなヤンにビッグチャンスが訪れる。世界中から集められた「グランツーリスモ」のトッププレイヤーたちを、本物の国際カーレースに出場するプロレーサーとして育成するため、競い合わせて選抜するプログラム「GTアカデミー」だ。プレイヤーの並外れた才能と可能性を信じて「GTアカデミー」を立ち上げたひとりの男と、ゲーマーなんかが通用する甘い世界ではないと思いながらも指導を引き受ける元レーサー、そしてバーチャルなゲームの世界では百戦錬磨のトッププレイヤーたちがそこに集結。彼らが直面する、想像を絶するトレーニングやアクシデントの数々。不可能な夢へ向かって、それぞれの希望や友情、そして葛藤と挫折が交錯する中で、いよいよ運命のデビュー戦の日を迎える――。

元々「グランツーリスモ」のゲームプレイヤーが本物のレーサーになるというニュースを知っていた。

おそらく2012年くらいだったはず。その際「グランツーリスモ」は単なるゲームではなく、レースシミュレーターとして完成されているのだろう、という印象も受けた。そしてそれこそがゲームの緻密な再現性の現れであり、「グランツーリスモ」のゲームに熱中する人たちが大勢いるという事実に繋がるのだろう。そんなことを当時は漠然と思っていた。

で、今年にそのゲーマーからレーサーになったヤン・マーデンボロー選手を元にした本作が公開されることを知った。しかも監督は「第9地区」「チャッピー」のニール・ブロムカンプ監督である。個人的な期待度は高かった。

そして期待していた映画の展開としては、主人公の青年は、ゲームのグランツーリスモで何度もコースを周回していることで、本物のレーサーよりも実は実戦経験があり、ギークな主人公が他のレーサーたちを圧倒していく、みたいな映画を思い描いていた。

だが、その期待は良い意味で裏切られることになった。主人公をギークでステレオタイムなオタクみたいな描き方をしない点が個人的には美しいと感じた。

単なるゲーム好きの青年は青年なりに将来を悩み、家庭内も不和が発生し、父親とも不仲になっていく。

それはむしろ誰でも抱えうる等身大の青年の姿である。

つまりゲームオタクがレーサーの世界で無双していく話ではなく、一人の青年がグランツーリスモというゲームの世界から、命をかけた現実のレースの世界の中に飛び込み、成長をしていくという成長譚という仕上がりをみせているのである。そこをかなり繊細にドラマとして描いていくのもこの映画の素晴らしいところ。

そしてその現実のレーサーの世界で出会うのが、ヤンの師となる元レーサーのジャック・ソルター/デヴィッド・ハーバー。初心者の逸材と鬼教官との不和をメインのドラマとしつつ、この鬼教官が元敏腕レーサーだった過去が解き明かされていく展開も泣かせられる。

鬼教官との出会い、地元においてきた恋人との関係性、そして「GTアカデミー」に入学してからのライバルたちとの熾烈なバトル。青春サクセスストーリーの文脈を含みながら、常に命の危険が伴う。こうした緊張感と迫力のあるレースシーンが、本作を特別な作品にしている。

個人的に印象に残っているシーンが3つある。

1つ目は、日本にヤンが訪れた際、恋人と東京観光を楽しむところ。「グランツーリスモ」は日本のゲームであり、だからこそ重要なロマンスのシーンは東京で描く、という監督の心意気を感じた。

2つ目は、ヤンとジャックとの師弟関係の絆。ヤンはジャックの過去、レース中に他のドライバーを事故に巻き込み亡くしている。レーサーになる=事故により他人、そして自分の命を奪ってしまう覚悟が必要になる。こうしたシーンを挿入することで、師弟関係が強く結ばれていく過程を丁寧に描いていく。

3つ目は、ラストのシャンパンのシーン。ヤンはシャンパンを飲むのは優勝したときだけだ!という意志を持っており、そうしたフラグがラストのシーンで回収される。まぁ、エンタメ的にはすごく良くできた演出になっている。

で、青春サクセスストーリーの先には父との和解があり、自らの夢を掴んでいく。

師匠や父親がある種のステレオタイプな中年男性として描くことで、ゲームや若者に理解のない壁。それを主人公ヤンが努力により自己実現をし、父や師匠との和解をしていくというシンプルなストーリーは娯楽映画としても王道的であるとも言える。

「チャッピー」「グランツーリスモ」はソニー・ピクチャーズ エンタテインメント制作である。なので随所にソニー製品(「チャッピー」ではプレイステーション、「グランツーリスモ」ではソニーのウォークマンが登場する)のもまぁ面白いポイントだったりした。

⑦ジョン・ウィック:コンセクエンス

世界の美麗なロケーションでアクションをしまくるジョン・ウィックが兎に角、最高だったね。

公式サイトのあらすじは以下である。

数々の伝説で裏社会を震撼させてきた最強の殺し屋ジョン・ウィック。愛犬を殺されロシアンマフィアを壊滅、家を爆破されイタリアンマフィアも殲滅、掟を破りながらも粛清の包囲網から生還した男が、遂に裏社会を支配する組織との決着に始動する!

前作から4年、切れ味鋭い超絶アクションを追求するキアヌ・リーブスに加え、ジョンを追い詰める盲目の達人、ケインにドニー・イェン、日本の旧友、シマヅに真田広之と、各国のリアルアクションのレジェンドが集結。パリ、ベルリン、ニューヨーク、そして大阪と舞台も大幅スケールアップ!世界77カ国で初登場No.1、シリーズ最大ヒットを記録してノンストップ・キリングアクションが帰ってくる!

「ジョン・ウィック」シリーズの第4弾。

もはや多くは語る必要もないだろう。個人的に気に入ったシーンをあげておく。

・大阪・ドニー・イェンが麺をすすっているシーン

・フランス・凱旋門前のラウンドアバウトでの車が迫りくる中でのアクションシーン

・天井見下ろしアングルから、ジョン・ウィックが特殊散弾銃で追手を燃やしながら、制圧していくシーン

・フランス・サクレクール寺院の階段でのハードアクションシーン

・ラストの30歩下がって銃で撃ちあうという古典的な決闘シーン

兎に角、世界各国のロケーションが最高。

アクションシーンでは、特に天井からの見下ろしアングルのアクションシーンが爽快感と新規性があった。

ジョン・ウィックのアクションでは常に、他のアクション映画がやっていないシーンをみたい!みたいな欲求がある。そこを満たせてくれたのが、個人的には天井からの見下ろし長尺アクションだった。

169分という長尺映画ではあるが、アクションの見所が多く、ダレることない画作りも完璧で。娯楽映画としての栄華を極めたジョン・ウィックシリーズの集大成的な映画であった。

⑧午前4時にパリの夜は明ける

ゆっくりとした時間の流れの中で人との交流を描く。

公式サイトのあらすじは以下である。

1981年、パリ。結婚生活が終わりを迎え、ひとりで子供たちを養うことになったエリザベートは、深夜放送のラジオ番組の仕事に就くことに。そこで出会った家出少女のタルラを自宅へ招き入れる。ともに過ごすなかで「家族」はそれぞれの人生を見つめ直していく…。

夫との別れ、新たな出会い、子供たちの成長――訪れる様々な変化。不安や戸惑いを覚えながらも1歩ずつ前へと進んでいくエリザベートの姿が、観るものの胸を打つ。ラジオから流れる優しい声に耳を傾けるうち、些細な、あるいは平凡にさえ見える出来事こそが人生の一大イベントであり、本当の意味でのドラマチックな変化だということに気づかせてくれる。

離婚後の中年女性。シングルマザーとなった専業主婦が深夜ラジオの仕事に接していくことから物語が始まる。そこで麻薬中毒者の少女/タルラと出会い、その少女を母+姉弟が暮らす家に招く。

その出会いの時間が深夜ラジオの番組が終わる、午前4時ごろなのである。

人とのつながりで人生がゆっくりと変わっていく様子を、深夜ラジオ、映画館などの環境を活かしながら展開していく。しかも作品の中では約7年ほどの月日が流れていき、各キャラクターたちの人生が少しづつ変化していく様子をゆったりと描いていく。

私は映画館も好きだし、深夜ラジオも好きである。

そうした私の感性に触れるものが多く、共感するものも多かった。

深夜ラジオは深夜に起きている人向けのラジオであり、それは社会である種の居場所がない人たちの避難所的な意味があると思っている。調べによると、1980年にはすでにTVはパリで完全に普及しており、ラジオの予算は削られていくような背景があるようだった。つまり、80年代のパリのラジオ業界も斜陽産業になりつつある。

この斜陽産業になりつつあるラジオ業界に、シングルマザーの中年女性が新しい人生を歩む場として選ぶ。この哀愁が画面から伝わってくる。家庭に居場所がない家出少女/タルラ。詩人になりたくて、学校に居場所がないマチアス。そうした悩みを抱えながらも、家族が1つに家で過ごすことで、それぞれの人生に影響を与えていく。

7年間で別れや出会いを描きつつ、最終的には居場所がなかった人たちがゆるい家族として成立していく描き方が美しかった。

「エンパイア・オブ・ライト」と同じく、中年女性の視点で描かれる人生、そして労働への苦労。

だがこの世界は苦労だけではなく、何かしらの出会いが人を変えていく。

そのようなテーマ性と深夜ラジオが絶妙にマッチしていた。

⑨TAR/ター

映像演出とセンスが抜群、そして強烈な快作。

公式サイトのあらすじは以下である。

リディア・ター(ケイト・ブランシェット)に、叶わぬ夢などなかった。アメリカの5大オーケストラで指揮者

を務めた後、ベルリン・フィルの首席指揮者に就任、7年を経た今も変わらず活躍する一方、作曲者としての才

能も発揮し、エミー賞、グラミー賞、アカデミー賞、トニー賞のすべてを制した。師バーンスタインと同じくマーラーを愛し、ベルリン・フィルで唯一録音を果たせていない交響曲第5番を、遂に来月ライブ録音し発売す

る予定だ。加えて、自伝の出版も控えている。

また、投資銀行家でアマチュアオーケストラの指揮者としても活動するエリオット・カプラン(マーク・ストロング)の支援を得て、若手女性指揮者に教育と公演のチャンスを与える団体「アコーディオン財団」も設立し、ジュリアード音楽院でも講義を持つことになった。

そんな超多忙なターを公私共に支えているのは、オーケストラのコンサートマスターでヴァイオリン奏者のシャロン(ニーナ・ホス)だ。彼女はターの恋人で、養女のペトラを一緒に育てるパートナーでもある。さらに、ターの副指揮者を目指す、アシスタントのフランチェスカ(ノエミ・メルラン)も、厳格かつ緻密なターの要求に応えていた。

誰もが自分に従う王国に君臨するターだが、このところ新曲の生みの苦しみに頭を痛めている。仕事部屋に独りでこもり思索に没頭していたターは、どこかの部屋からかそれとも幻聴なのか妙な音が聞こえるようになる。同時に交響曲第5番のリハーサルも始まるが、ターが要求する水準はこれまでより遥かに高く、彼女の思う演奏にはなかなか辿り着かないことにも焦っていた。

そんな中、財団のプログラムでターが指導した、クリスタという若手指揮者が自殺したのだ。ターは巻き込まれることを恐れて、それらのメールをすぐさま削除する。

夜中、規則正しいリズムの音で目覚めるター。何事かと探すと、書斎のメトロノームがつけっぱなしになっていた。ペトラかと疑うが、彼女は勝手に入ったりしないという。リハーサルは相変わらずうまくいかず、クビにしようとした副指揮者のセバスチャンからは、フランチェスカと関係があって彼女をひいきにしているのだと非難される。そのフランチェスカもターの命令に背いて、クリスタからの抗議のメールを削除していなかった。

様々な重圧から追い込まれていくターの唯一の喜びは、新人チェロリストのオルガ(ソフィー・カウアー)の存在だった。その輝く才能と何事にも物怖じしない奔放さに惹かれたのだ。ターはコンサートのもう1曲を、オリガが得意だというエルガーのチェロ協奏曲に決定し、ソロ奏者はオーディションで選ぶと発表する。第一奏者は傷つき、シャロンは嫉妬にかられ、他の楽団員たちにも驚きと反発が広がっていく。

ようやく演奏が完成に近づいた時、ターは財団からクリスタの自殺に関して、弁護士に連絡するようにと指示される。財団にターへの告発状が届いたというのだ。思いがけない陰謀が動き始め、ターの心の闇は少しずつ広がっていく一。

私にはこの映画を言葉で説明できる技術はない。

あらすじの通り、ターは絶対的な権力と立場を利用して様々な問題を起こしていた。

その問題の映像としての切り取り方が非常に秀逸で、傑作だった。

権力者への告発をテーマにしつつも、視点や映像編集の技法によって見え方が変わっていく。その映像編集という映画の根本的な技術を巧みに利用して、視聴者たちを惑わし、主人公ターの人物像を様々な角度で浮き彫りにしようとする。そこに不思議な映像的な魅力があり、この映画に惹き込まれてしまった。

結局、ターは「キャンセルカルチャー」にあってしまう。

この「キャンセル」の過程、そしてそこから人生を振り返るターの姿もまた妙な美しさがあったりする。

芸術と人は切り離して考えるべきなのか。それを世間はどのようにみるのか。

最終的にターはどんな表情で指揮をしているのか。答えは受け手次第なのだろう。

だが、ターの心理に対して特別な説明はなく、芝居と映像で魅せていくスタイルが個人的には強く印象に残った。

⑩燃えあがる女性記者たち

小さなメディア・小さな声が世界を変える力になるドキュメンタリー映画。

公式サイトのあらすじは以下である。

インド北部のウッタル・プラデーシュ州で、アウトカーストとして差別を受けるダリトの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」。

独立した草の根メディアとして、大手メディアが注目しない農村の生活や開発など地方自治の問題を報道し続けてきた「カバル・ラハリヤ」は、紙媒体からSNSとYouTubeの発信を主とするデジタルメディアとして新しい挑戦を始める。ペンをスマートフォンに持ちかえた彼女たちは、貧困と階層、そしてジェンダーという多重の差別や偏見、さらには命の危険すらある暴力的な状況のなか、怯まず粘り強く小さな声を取材していく。

知識も経験も豊富な「カバル・ラハリヤ」主任記者のミーラは、ニュースのデジタル化に戸惑う仲間を励ましながらも、自身の子育てと夫の無理解に苦慮している。有望記者のスニータは、意欲も能力の十分だが、家族と世間からの結婚の圧力に疲弊し、新人のシャームカリは、自分の取材力に自信が持てなくなっていた。それぞれの悩みを抱えながらも徐々に記者としての取材方法を獲得していったミーラたちは、次々と生活の問題の先にある反社会勢力の存在や警察の怠慢などをあきらかにしていく。やがて、彼女たちの発信するニュースは、インド各地へと波紋のような広がりを見せるのだった――。

まず本作を鑑賞する前に現在のインドの状況を抑えておく必要がある。

私はパンフレットを購入して読んだり、藤井美佳(英語・ヒンディー語字幕翻訳者)さんが登壇したトークショー付き上映会で鑑賞した。その内容からいくつかポイントを整理しておく。

・インド北部のウッタル・プラデーシュ州は、インドでは最も人口が多い州である(人口2億人)

・都市部と農村部での格差が激しい

・農村部では道路が整備されておらず、電気もなく、自宅にトイレが整備されていない家も多い

・悪名高いレベルの汚職、女性への暴力、社会的少数派への残忍な抑圧がはびこっている

・強姦被害を警察に報告しても、ろくに調べてもらえない状況が多い

・カースト制度の最下層/ダリットの所属する女性たちが立ち上げた報道機関が「カバル・ラハリヤ」

・保守的な家父長制度がはびこり、女性の社会進出が中々進まない現状がある

・少数民族の言語を学ぶ機会は女性たちに与えられるが、そのプログラム完了後は読み・書きを継続するクリエイティブな職はなく、識字できるようになった女性たちも保守的な女性/専業主婦として生きていくことになることが課題だった

・上記の課題を解決するために「カバル・ラハリヤ」という地元と密着型のメディアが誕生した

・家父長制×カースト制度/ダリットが根本的な社会問題の大きな原因になっている

・特に、ダリット女性たちへの性暴力・身体的暴力・口による暴力・強姦・人身売買・強制売春・児童婚など様々な厄災に繋がっていく

※インドでは女性への強姦が社会問題になっているというニュースをよく聞くが、もしカースト制度の最下層への性暴力だとしたら、それは社会的には無視されているだろうし、依然として解決の目処が立たないというのも想像できる

・インドの直近の6年間で、活気に満ちた民主主義からヒンドゥー教権威主義への急速に右傾化していっている

※その影響で政府がインドの大学へ介入し、ヒンドゥー教権威主義的な教育方針になるような改革を進めている、とのこと。きっと、昨今の日本でも同じような政府による大学介入(国立大学法人に「運営方針会議」設置を義務づける国立大学法人法の改定案)をする動きに似ていると想像している。

・つまり、ヒンドゥー教至上主義的価値観で国が動いており、女性の社会進出を防ぎ、ダリット女性に対する差別が助長されるような体制により傾倒しつつあるのが、現在のインドの政治的状況

こうしたインド的の社会問題に対して”NOを突きつけるため”の報道機関をダリット女性たちが立ち上げた。その報道機関「カバル・ラハリヤ」の中で働く女性たちの姿を捉えたのが本作である。

これだけきくと、非常に危うい立場にいる女性たちが報道機関を担っていることが想像できる。でもそんな危うさは画面からは伝わらず、彼女らはプロの報道機関として毅然とした態度へ警察・政治家たちに立ち向かい、SNSやyou tubeでインドの現状を伝えていく。また、政府への不平も声として発信する。

例えば、道路の整備ができておらず農村への物資輸送が滞っていることを政府に抗議したところ、数週間後には道路が舗装された、ということが起こったりする。日本では考えられないような速度で政府が動く。こうした声を発しているのが「カバル・ラハリヤ」であることが作中で示される。

だが「カバル・ラハリヤ」でも課題は多数ある。

保守的な考えが蔓延しているため、女性が夜遅くまで記者のしごとをしていることに理解のない夫・家族の姿も作中では映される。夜の仕事をしていると疑われたり、ずっと独身で仕事をしている女性に対して「なにか家族や本人に問題があるのではないか?」と疑念を抱かれたりする。さらに家には電気が通っておらず、スマホの充電をできない記者もいたりする。女性記者たちはスマートフォンを利用し、動画を撮影したり、インタビューをしたりしている。仕事道具のスマホの充電も家でできないような記者が「カバル・ラハリヤ」で働いているのである。

そうした女性記者たちが今の社会に”No"を突きつける姿が次々と映し出されていく。

つまりこの映画を観ていると、女性記者たちが扱う社会問題にも焦点が当てられつつ、そうした女性記者たち自身が抱えている社会問題をも同時に映し出しているのである。この二重構造に気づいたとき、インドにおける社会問題の深淵が見えてくるのである。

ジャーナリズムとはなにか?民主主義とはなにか?男女平等とはなにか?が常にマルチタスクとして考え、行動していく女性たちの勇姿と苦難を感じられる熱いドキュメンタリー映画であることは間違いないし、それを視聴者たちも一緒に考えていくべきことを教えてくれる映画でもある。

=====================================

以下、個人的な感想メモ。

「SHE SAID/シー・セッド その名を暴け」「ウーマン・トーキング 私たちの選択」「聖地には蜘蛛が巣を張る」など女性差別を扱う映画を積極的に観てきた気もする。逆に、サスペンス・ホラーはそんなに多く観てこなかったが「ボーンズ アンド オール」「M3GAN ミーガン」あたりは良かった。

ドキュメンタリー・事実を元にした映画でいえば「バンクシー 抗うものたちのアート革命」はバンクシーがなぜ世界で人気なのか?やストリートアートの文化が実直に伝わる良い映画だった。また「AIR」は娯楽映画としても最高だったし、「アダマン号に乗って」や「aftersun/アフターサン」あたりも個人的には印象に残った映画になった。

特に「ペーパーシティ 東京大空襲の記憶」が個人的にはお気に入りの映画となった。オーストラリア人映画監督による東京大空襲の記憶を撮影したドキュメンタリー映画である。この映画に感化されて、日本に生きる私も東京大空襲についてより知らなくてはならない、という衝動にかられた。その結果、水島朝穂・大前治の共同著作「検証防空法: 空襲下で禁じられた避難」を読み始めたりした。まさに私の人生を変える映画になった。

それと「仕掛け人・藤枝梅安」シリーズも地味に楽しかった。

2023年アニメ映画について

アニメ映画も2023年は、22年から続き豊作の年だったように思える。

中でも「BLUE GIANT」「雄獅少年/ライオン少年」「窓ぎわのトットちゃん」は永遠と語り継がれるほどの傑作の部類だろう。

「かがみの孤城」「金の国 水の国」「アリスとテレスのまぼろし工場」「北極百貨店のコンシェルジュさん」「駒田蒸留所へようこそ」「青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない」「青春ブタ野郎はランドセルガールの夢を見ない」「劇場版 ポールプリンセス!!」「屋根裏のラジャー」「ウィッシュ」「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」あたりも個人的には好きなアニメ映画だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?