私的KAN論(仮)第7章 ディーヴァ戦国時代。そして弾き語りばったりへ。

90年代も半ばを過ぎるとミュージック・シーンにおいて「ディーヴァ」なる呼称が多く見受けられるようになりました。もともとはオペラ歌手界で使用されていた言葉ですがいわゆる女性シンガーを指す言葉でよく見受けられるようになったのはR &Bをベースとしたクラブ系女性シンガーが注目を集めるようになってからだったと思います。その流れで出てきたUAやwyolika、birdといったこれまでにはなかったアーティスト・ネーミングはシンガーソングライター的な日常を歌う、というのとは違ったアーティストを取り巻く「プロジェクト」の総称に近いのかなと思っていました。サウンドプロデューサー、ビジュアルといったところのクリエイター陣も交えてのチーム名みたいなものだと考えられます。大沢伸一や朝本浩文といったクラブ出身のサウンドプロデューサーが注目を集め、ミュージック・ビデオとFM局発のプロモーション、TOWER RECORDSやHMVといった外資系ショップを軸としてナイトクラブ・ユースな客層へのアピールをすることでJ-POPのマーケットはさらに拡大していくことになります。

クラブ・ユースといってもテクノやドラムンベース、レゲエにレアグルーヴ、R &Bと細分化すると多岐に渡り、そこに歌謡メロをうまく融合させ

アンダーグラウンドからオーバーグラウンドへとブレイク・スルーすることを狙うアーティストが増えていった時期です。渋谷系流れで局地的にブレイクしたラヴ・タンバリンズはインディーでしたが彼女たちの存在もディーヴァ・ブームと無関係とは言えないと思います。アシッド・ジャズなアプローチで世に出てきたエスカレータズ、COSA NOSTRAといったDJイベント発〜クリエイター、DJ、ミュージシャンのセッションをベースに女性ヴォーカルをフューチャリングしたプロジェクトが受け入れられるようになった土壌もデーヴァ・ブームを推進させた要因のひとつと考えられるのではないでしょうか。

まずマーケットの拡大のきっかけとなったのは朝本浩史プロデュース時代のUA、「つつみこむように」でラジオ発楽曲先行の大ヒットを飛ばしたMISIAでしょう。それまで女性ヴォーカルものはZARDや大黒魔季を擁するビーイングかtrf、安室奈美恵、浜崎あゆみらのavexが主流でしたが、いわゆるオーバーグラウンドの「空中戦」ではなく、地上でゲリラ戦(クラブでのインディーズ的活動)を繰り返し名を上げていくスタイルから次世代のスターが踊り出てくる時代となったのです。UAもMISIAもメジャーデビューは果たしてましたが両者とも大きなプロダクションに所属し大量の予算投下のもと派手なプロモーションを最初から仕掛けられていたわけではありません。大きな予算を投下された深夜のテレビCMスポットやストリートボードの大看板広告とは無縁の場所で支持を増やしていきました。

その(ディーヴァブームの)決定打が1998年にデビューを果たした宇多田ヒカルでしょう。デビュー曲「Automatic」のメガヒットとファーストアルバム「First Love」がモンスター・ヒットしたことで邦楽シーンの様相は大きく変化します。「歌舞伎町の女王」というワードと類まれな音楽センスでブレイクを果たした椎名林檎、ユーミンとは違うより恋愛体質女子なカジュアルさを売りにしたaikoと自作自演は当たり前でセルフプロデュース力にもたけた女性上位時代、いやディーヴァ戦国時代がついに幕を開けたのです。

倉木麻衣、小柳ゆき、矢井田瞳と次から次へとチャートの上位を賑わしたこの時期、CDセールスは過去最高を記録し、緩やかな下降線を辿っていくことになります。ディーヴァ戦国時代の到来は同時にJ-POPバブル終焉の幕開けでもあったのだと僕は思っています。実際、CDの総セールス的には1998年をピークに年を追うごとに落ちていきます。それでも「まだピークじゃない」「落ちた売上を取り戻す」という空気感は業界的にも充満していました。

筆者が地方営業所のセールスを経て東京転勤になったのが1998年の2月です。まさに宇多田デビュー前夜でした。もともと渋谷系もしくはその周辺アーティストに夢中だったこともあり、週末になると渋谷の宇多川町に繰り出しレコード・ショップを回っては中古レコードや新譜を買い漁る日々でした。ムーブメントとしての「渋谷系」の盛り上がりは2〜3年前と比較するとだいぶ冷めていた頃です。それでもまだ残り香はありました。中心アーティストだった小沢健二は渡米していましたが、Corneliusは海外ツアーを始め独自のスタンスでの活動を続けていましたしピチカート・ファイヴやカジヒデキも定期的に新譜をリリースしていました。the brriant greenも「There will be love there~愛のある場所」「冷たい花」の連続ヒットで注目を集め、 渋谷系ユーザーの発展形とも言える次なるムーブは下北沢発のバンドへと移行していた時期です。時代は確実に変わろうとしているんだな。そう思いながら粛々とレコードを買い、帰りに明治通り沿いの「山頭火」でとろ肉塩ラーメンを食べることを週末の終わりのルーティンにしていました。

話の角度を少しだけ変えます。この頃は高性能高品質な音で(どんな田舎でも)身近に楽しめるカラオケBOX文化の浸透し切っていた時代です。そしてCDシングルにはクオリティの高い実際のバックトラック、つまり本物のカラオケ・トラックが収録されてます。これは70〜80年代には考えられなかったことでした。一部のアーティストがオケオンリーの、もしくはそこに流麗なストリングス・アレンジを施したインストアルバムをリリースしたりしてはいましたが実際はホームセンターで叩き売りされているような安価の偽物カラオケが大半でしたから、CDシングルにヴォーカルレスのオケが収録されることはこの時代の大発明だったのではないでしょうか。乱暴にいえば自分の部屋で大音量でバックトラックを流し、本物の演者になりきって歌えるんですね。自主練あとはカラオケBOXに行ってマイクで練習も可能なわけですね。誰でも歌えるし、カラオケBOXにはシングル曲のみならず人気アーティストであればアルバム収録曲も当たり前のように増えていきました。90年代末期に登場したモーニング娘。が大きく受け入れられたのはそんな土壌があってこそだと僕は考えます。

1998年以降、宇多田ヒカル、椎名林檎、aikoといった女性による自作自演が受け入れられたのはジャパニーズ・ポップ史の中でも大きな出来事でした。おそらく松任谷(荒井)由実以来でしょうし、

中島みゆき、竹内まりやといったユーミンと同等に語られる女性アーティストはいますが、ほぼ同タイミングでデビューを果たし、結果につなげていったという意味では稀有な出来事だったと僕は思ってます。宇多田に関してはまさにユーミン同様、同時代的なバックトラックを駆使し、男性に媚びることなく女性目線で歌われる数々の楽曲は今も世代を越えて歌い継がれてますし、結婚出産を経て、現役感ある活動を継続している点はものすごいことだと思ってます。たとえば「trabeling」なんて素晴らしい世界観ですよね。現在の藤井風にもその影響は見られますが瞬時の衝動を切り取る巧みさ。デビューシングル「Automatic」もそうでしたが、細やかに言葉で物語をつむぐ松本隆〜ユーミンラインとは異なる角度の視点はJ-POPというカルチャーを確実に発展させた要素のひとつではないでしょうか。そういう意味では椎名林檎やaikoはメロディ(バックトラック)と言葉、それを歌う(演じる)自分とのバランスをとてもわかってるひとで、特に椎名林檎はエッジの効いたイメージもあるので誤解されがちですがJ-POPの先人達のルーツをものすごく愛してる人だと思います。なのでほぼ同時代的にデビューを果たしブレイクしたこの3人、それぞれ微妙にスタンスが違うからこそ今も多くの人々に愛されるアーティストとして現在の活動に繋がっているのだと思ってます。

そんなディーヴァ戦国時代は2000年代前半まで続きます。この時期はKANを始めとする男性ソロシンガーソングライターにとってまさしくアウェイな日々だったと思います。大江千里のアルバム「SENRI HAPPY」はオリコンチャート9位を記録しますが98年リリースの「ROOM 802」は最高位29位、おそらくチャート的な実績だけでいえば槙原敬之がマイペースに実績を積み上げてましたが99年の8月からあらためて詳細を書くまでもないですが音楽活動を休止します。ただあくまで時代を取り巻く状況の話ですのでアーティストパワーが落ちたとか、クオリティとはまったく別問題。KANは98年に「TIGERSONGWRITER」翌年に「KREMLINMAN」、さらに2001年にはメーカーをBMGに移して「Gleam &Squeeze」を発表してますし、ハイビジュアル系バンドBon Marche`や同じマネージメント系所属だったスターダストレビューや森高千里、Something Elseらと組んだ「Pacific Heaven Club Bandでの活動などアーティストとしては充実した日々を過ごしていたと思います。声優系シンガー丹下桜のアルバム「New Frontier」収録の「Journey Into Myself」を提供したのもこの時期です。

宇多田がブレイクし、ディーヴァ系が増えたことでJ-POPバブルの波が再びということにはなりませんでした。2000年初頭には僕の周りでも変化が起こります。もともと一般的にいうバブル崩壊と音楽業界は少々縁遠いところにいたのだと思います。とはいえ2000年頃になると知り合いのレコード会社のディレクターが急に辞めたり、急に予算の締めつけが厳しくなったりと「不景気」という言葉が僕の周りでも囁かれるようになりました。某大手レコード会社でA&Rをしていたひとは「もうメーカーはダメだよ。売上は戻らない。やっぱ電通とか博報堂行かなきゃダメだよ。ねえ、一緒に転職活動しようよ」と謎の誘いを受けたことがあります。あれは2000年頃だったでしょうか。BMWの左ハンドルで僕が当時住んでいた社宅という名のボロアパートの前に横づけされ「ねえ、履歴書書いた?一緒に郵便局に出しに行こうよ」とノーアポで誘われたのにはさすがに閉口しましたけど。あの人、今はどこで何をしてるんでしょうか。最後に会ったのはもう15年ほど前です。あれはサマソニかカウントダウンジャパンの会場かなにかでした。いずれにせよフェス会場だったので何がしかの音楽関係者だったのでしょう。

話が横道にそれたので戻します。つまりCDセールスが年々下降線を辿っていく中、少しづつ業界全体をとりまく様相も変わっていったのです。2001~2年あたりは特にその変化が顕著だったように思います。ituneが日本に本格上陸しようと「CDはなくならない。ビジネスモデルは変わらない」と豪語する方々も少なくはなかったように思います。着うたは一瞬定着したかのように見えましたが長続きはしません。ケータイ小説なるコンテンツが登場し、安易に涙を誘う物語が蔓延、まだまだデジタルとアナログな感情を誘う感動ビジネス黎明期だったんだと思います。Yahoo ミュージックでは「サウンドステーション」なる今でいうストリーミング・サービスを始めてましたが長続きせず、そんな試行錯誤の中でのちにアイドル戦国時代の先駆けとなるAKB商法は生まれたのだと思いますがそれはまだ先の話です。

「(CDが)なくなるとかなくならないんじゃないんだけどなー」これが当時の僕の本音でした。渋谷や新宿、下北沢のライブハウスを夜な夜な回って数多くのライブを見るのが日課でしたが2002年頃あたりからインディー界隈レベルでの話題をメジャーへスライドするタイミングで僕が思ったイメージと距離感が生まれるようになっていました。そうこうしているうちにYouTubeやitune、着うたといったネット系の新しいシステムはどんどん登場していましたが、結局は「音楽」そのものを伝える手段でしかなく、100万枚、200万枚というパワーゲームにこだわらなければむしろ生き残るノウハウが増えていくのかなという楽観的な見方をしていたのかもしれません。

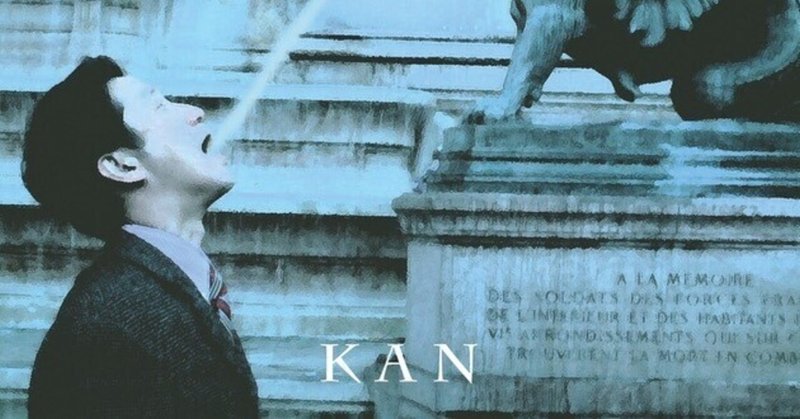

この時期、2002年になるとKANはパリに移住します。「フランス人になりたい」夢をかなえるためと当時は語っていますがエコール・ノルマル・ドゥ・ミュージック・ドゥ・パリのピアノ科に中途入学するあたり、自身の音楽キャリアの再構築という目的は間違いなくあったはずです。約2年の留学期間を終え、2004年の7月にKANは日本に帰国します。

2004年の日本は彼の目にはどう映ったのでしょうか。この年、平井堅「瞳をとじて」や河口恭吾「桜」がヒット、前年からのロングランで森山直太朗の「さくら(独唱)」も大きく支持を得ていました。またオレンジレンジの「ロコローション」や「花」がヒットしたのもこの年です。Mr.Childrenの「Sign」もまたドラマ「オレンジデイズ」(妻夫木聡/柴崎コウ主演)主題歌に起用されたこともあり大ヒットしています。前年には槇原敬之がSMAPに提供した「世界に一つだけの花」もありました。そう、この頃になるとグルーヴから再びメロディ回帰への動きが少しづつ始まっていました。中居正広が主演したドラマ「砂の器」の主題歌に起用されたドリカムの「やさしいキスをして」が大ヒットしたのもこの流れに入れていいと思います。

2005年、帰国後KANが始めたのは「弾き語りばったり♯1」と銘打った弾き語りツアーでした。ピアノ1本で自身の楽曲を再構築し歌っていくシンプルでストイックなスタイルです。敬愛するビリー・ジョエルやミスチル、秦基博といった親交あるミュージシャンのカヴァーも含むこのシリーズは以後継続していくことになります。弾き語りばったりは音源がサブスクでも聴けますのでぜひ多くの人に触れて欲しいところなんですが、ピアノマンスタイルで力強く歌う数々の楽曲は本当に迫力があります。なでるように優しく奏でる、のではなくまさに「叩いて鳴らす」という表現が似つかわしいのはKANだけです。タッチが力強いのでひとつひとつの音符の粒立ちが明確で心地よいんですよね。名バラード「REGRETS」も弾き語りばったりヴァージョンで聴くとまったく違う印象になるはずです。

僕自身、KANがフランスへ旅立ったのは雑誌の記事で知った程度でした。残念ながら弾き語りばったりシリーズなど帰国後の活動を知るのはリアルタイムではなく、2006年にリリースされたアルバム「遥かなるまわり道の向こうで」はあとになって気づいた作品です。つまりリスナーとしても僕がKANの作品と縁遠かった時期でもありました。

再び僕がKANの作品と触れるきっかけとなったのは2010年のことでした。たまたまTOWER RECORDS渋谷店の試聴機で見つけた「カンチガイもハナハダしい私の人生」と題されたアルバムを試聴して衝撃を受けます。中でも個人的にヒットしたのが「ピーナッツ」でした。自身のセルフライナーノーツでも触れてますがポール・マッカートニーやギルヴァート・オサリヴァンなブリティッシュ直系のメロディはいい意味で変わっていないなと思いながらすごく新鮮に聴こえたんですよね。この時点でKANはキャリア的にもう20年以上のベテランの部類に属します。ただベテランにありがちな手癖も妙な節回しもなかったのです。それどころかどの楽曲も若々しく、ちっとも古くさく感じませんでした。全曲試聴後、僕は迷わず商品を持ってレジへと向かいました。僕にとって(単なるファンとしての)第2期の始まりでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?